在一片关于"星二代靠不靠谱"的争论中,有人悄悄交出了一份掷地有声的答卷。

他没有在镁光灯下炫耀父亲的名字,也没有用社交话术制造热点。

他选择了一种最古老、最沉默、也最有力的方式:讲一个关于"失去"的故事。

他的名字叫空音央,是日本已故音乐大师坂本龙一的儿子。

而他的电影处女作《昨日青春》,像一把钝刀,不疾不徐地剖开东亚社会关于"身份""成长""权力"与"沉默"的层层外壳。

这不是一部你以为的那种"清淡青春片"。

它更像一记闷棍,砸得你眼前一黑,回头才发现:原来我们一直活在片中。

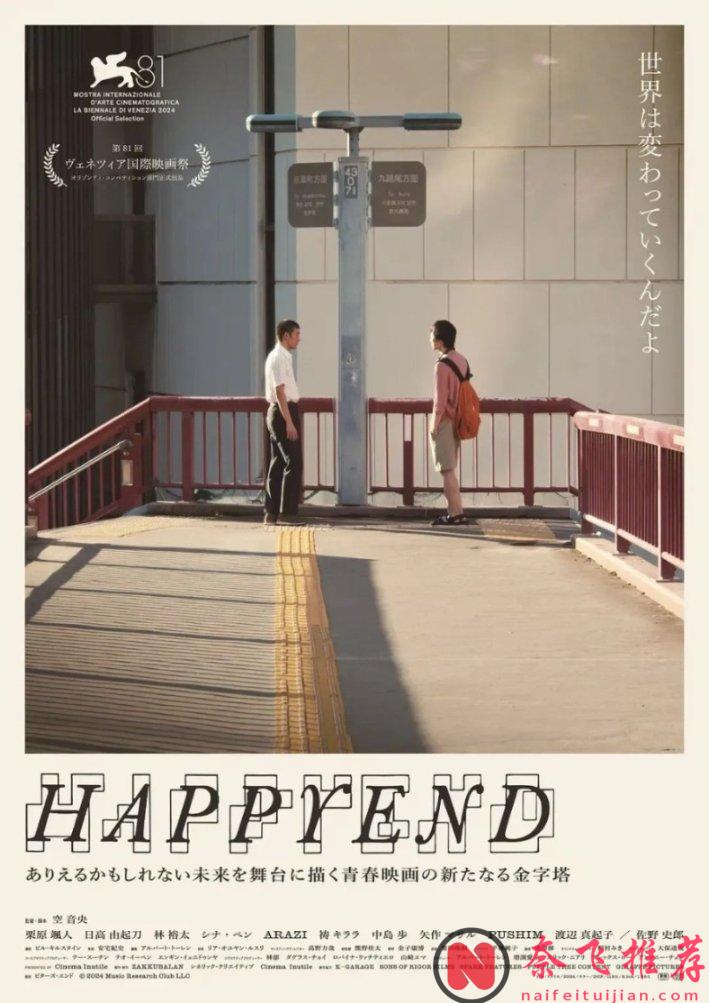

昨日青春/圆满结局/青春末世物语(港/台)

故事从一支中学音乐社团展开。

五个少年,各自背景不同,却在电子音乐中找到共鸣。

他们玩音效、组乐队,是彼此孤独成长中唯一的"避风港"。

但这一切,被一次玩笑打破。

某天,他们中的两人:家境优渥的悠太,以及韩裔移民后代阿光。

俩人突发奇想"惩治"校长:他们用用奇技把校长的名贵座驾直挺挺立在校园中央。

这个荒诞的镜头,如同电影中第一个重锤。

结果你猜?

阿光成了"代罪羔羊"。

他被吊销奖学金、家长被叫、前途一夜之间全毁。

而悠太?

凭着一副"我什么都不知道"的表情全身而退。

没有证据,没有告发。

只有看不见的规则,精准地选择了要处罚谁。

这不是一场单纯的校园风波,而是成年世界"区别对待"的一课,冷酷得毫无修饰。

导演聪明地没有让观众知道谁是真正的"执行者"。

甚至连当初谁出手,都只有一个模糊的剪影。

因为他根本不在意"真相"。

他想说的是:在这个系统里,你是谁,比你做了什么,更重要。

电影里的冲突并不以喧嚣呈现,而是层层叠叠的差异。

比如他们一起去看演出,被警察拦下,悠太被教育几句放走,阿光则被搜身盘问;

一起在街头放音乐,被带走的也是阿光。

你能感受到一种隐形的手,悄悄地把他们往不同的轨道推。

更令人心碎的是,在阿光日益感到被边缘化的同时,悠太却沉浸在音乐和自我世界中。

甚至还觉得朋友"太敏感"。

一场友情的消散,没有尖锐冲突,没有惊天对骂,只有一个人越走越远,另一个回头一看,已经陌生。

导演用了一个极妙的隐喻:每当他们的关系出现裂痕,城市就会发布地震预警。

最终,一场真正的地震让校园天翻地覆,而那辆曾被倒立的车也彻底倾覆。

那是权威的象征、控制的图腾,轰然倒下时,谁也不能独善其身。

如果说友情的破裂还只是私人悲剧,那么影片后段,导演将镜头推向整个社会。

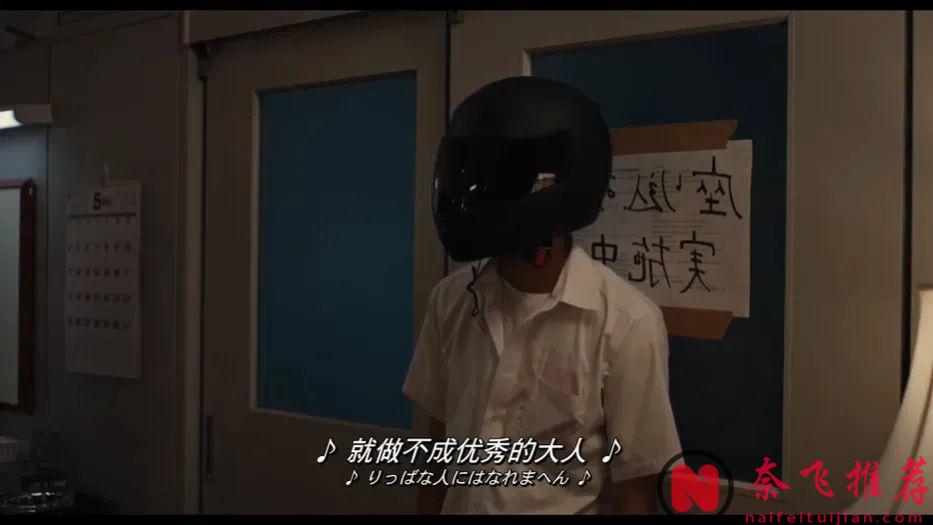

在校长因恶作剧事件大为光火后,学校强制装设监控,推行"行为信用分制度"。

一次拾起地上烟头的小动作,都能被扣分记录。

有人尝试静坐示威,有人组织联名信。

但更多的,是冷眼旁观。

"只要不犯事怕什么"?

"反对又有用吗"?

"快毕业了,别惹麻烦"。

这是导演最狠的一笔:他不描绘热血革命,也不相信英雄主义。

他展现的,是被驯化后的青春众生相。

当代年轻人为何沉默?

不是因为不明白是非,而是因为失去了相信抗争会有结果的勇气。

连抗议都显得疲软,最后连那群最坚定的"反抗者",也只能带着未被拆除的监控系统离开校园。

破碎中仍有余温:即使改变不了世界,也不要丢掉彼此。

影片最后,最温柔的一幕来了。

阿光原本拒绝参加校长室的静坐活动。

但当晚,他却突然出现,手里拿着食物,还带来一段现场演奏。

没有言语,也没有口号。

但所有人知道,这是他最后的"站在一起"。

空音央并没有给观众一个"胜利结局"。

他只是提醒我们:即使注定无法赢,也别让彼此独自作战。

在这部《昨日青春》里,空音央用一种近乎哲学的冷静态度,将青春的灿烂与撕裂,友情的温柔与失控,社会的荒诞与制度的暴力,编织成一幅密不透风的东亚成长图景。

空音央他正在讲述的,正是我们的青春。

只是我们没机会说出来,他替我们说了。

本文图片来自网络