在一片關於"星二代靠不靠譜"的爭論中,有人悄悄交出了一份擲地有聲的答卷。

他沒有在鎂光燈下炫耀父親的名字,也沒有用社交話術製造熱點。

他選擇了一種最古老、最沉默、也最有力的方式:講一個關於"失去"的故事。

他的名字叫空音央,是日本已故音樂大師阪本龍一的兒子。

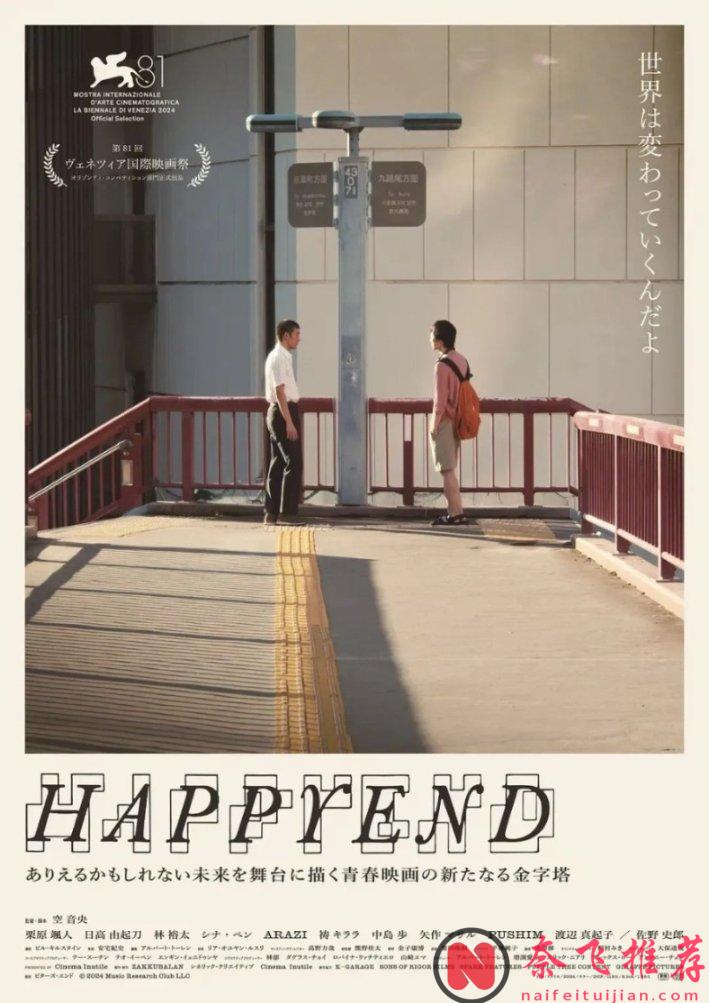

而他的電影處女作《昨日青春》,像一把鈍刀,不疾不徐地剖開東亞社會關於"身份""成長""權力"與"沉默"的層層外殼。

這不是一部你以為的那種"清淡青春片"。

它更像一記悶棍,砸得你眼前一黑,回頭才發現:原來我們一直活在片中。

昨日青春/圓滿結局/青春末世物語(港/臺)

故事從一支中學音樂社團展開。

五個少年,各自背景不同,卻在電子音樂中找到共鳴。

他們玩音效、組樂隊,是彼此孤獨成長中唯一的"避風港"。

但這一切,被一次玩笑打破。

某天,他們中的兩人:家境優渥的悠太,以及韓裔移民後代阿光。

倆人突發奇想"懲治"校長:他們用用奇技把校長的名貴座駕直挺挺立在校園中央。

這個荒誕的鏡頭,如同電影中第一個重錘。

結果你猜?

阿光成了"代罪羔羊"。

他被吊銷獎學金、家長被叫、前途一夜之間全毀。

而悠太?

憑著一副"我什麼都不知道"的表情全身而退。

沒有證據,沒有告發。

只有看不見的規則,精準地選擇了要處罰誰。

這不是一場單純的校園風波,而是成年世界"區別對待"的一課,冷酷得毫無修飾。

導演聰明地沒有讓觀眾知道誰是真正的"執行者"。

甚至連當初誰出手,都只有一個模糊的剪影。

因為他根本不在意"真相"。

他想說的是:在這個系統裡,你是誰,比你做了什麼,更重要。

電影裡的衝突並不以喧囂呈現,而是層層疊疊的差異。

比如他們一起去看演出,被警察攔下,悠太被教育幾句放走,阿光則被搜身盤問;

一起在街頭放音樂,被帶走的也是阿光。

你能感受到一種隱形的手,悄悄地把他們往不同的軌道推。

更令人心碎的是,在阿光日益感到被邊緣化的同時,悠太卻沉浸在音樂和自我世界中。

甚至還覺得朋友"太敏感"。

一場友情的消散,沒有尖銳衝突,沒有驚天對罵,只有一個人越走越遠,另一個回頭一看,已經陌生。

導演用了一個極妙的隱喻:每當他們的關係出現裂痕,城市就會發布地震預警。

最終,一場真正的地震讓校園天翻地覆,而那輛曾被倒立的車也徹底傾覆。

那是權威的象徵、控制的圖騰,轟然倒下時,誰也不能獨善其身。

如果說友情的破裂還只是私人悲劇,那麼影片後段,導演將鏡頭推向整個社會。

在校長因惡作劇事件大為光火後,學校強制裝設監控,推行"行為信用分制度"。

一次拾起地上菸頭的小動作,都能被扣分記錄。

有人嘗試靜坐示威,有人組織聯名信。

但更多的,是冷眼旁觀。

"只要不犯事怕什麼"?

"反對又有用嗎"?

"快畢業了,別惹麻煩"。

這是導演最狠的一筆:他不描繪熱血革命,也不相信英雄主義。

他展現的,是被馴化後的青春眾生相。

當代年輕人為何沉默?

不是因為不明白是非,而是因為失去了相信抗爭會有結果的勇氣。

連抗議都顯得疲軟,最後連那群最堅定的"反抗者",也只能帶著未被拆除的監控系統離開校園。

破碎中仍有餘溫:即使改變不了世界,也不要丟掉彼此。

影片最後,最溫柔的一幕來了。

阿光原本拒絕參加校長室的靜坐活動。

但當晚,他卻突然出現,手裏拿著食物,還帶來一段現場演奏。

沒有言語,也沒有口號。

但所有人知道,這是他最後的"站在一起"。

空音央並沒有給觀眾一個"勝利結局"。

他只是提醒我們:即使註定無法贏,也別讓彼此獨自作戰。

在這部《昨日青春》裡,空音央用一種近乎哲學的冷靜態度,將青春的燦爛與撕裂,友情的溫柔與失控,社會的荒誕與制度的暴力,編織成一幅密不透風的東亞成長圖景。

空音央他正在講述的,正是我們的青春。

只是我們沒機會說出來,他替我們說了。

本文圖片來自網路