——《科琳娜》

科琳娜的世界很小。

28岁的她和妈妈生活在一起。

因为童年时目睹父亲车祸离世。

母女俩都患上了严重的广场恐惧症。

她们的生活被严格地“圈”在了家附近的四条街道之内。

这就是她们全部的安全区。

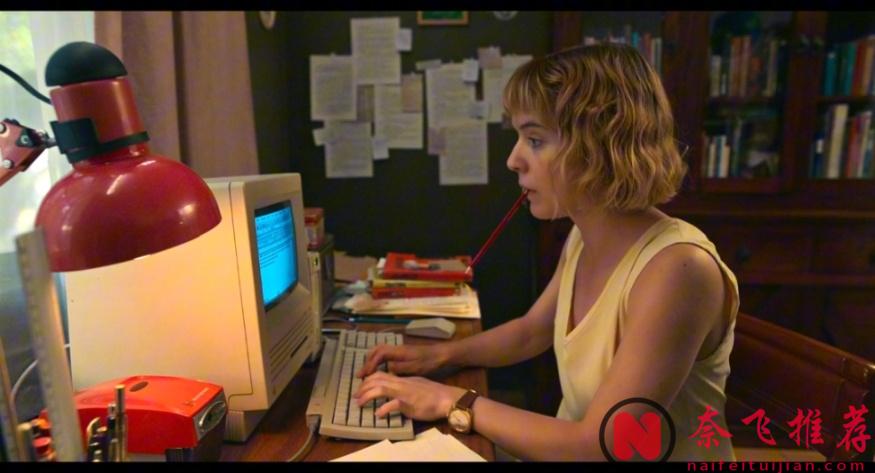

科琳娜在出版社担任文字编辑,工作地点是地下室。

一个让“社恐”人士梦寐以求的避风港。

她每天两点一线,连买咖啡的配方都固定不变。

任何计划外的社交或环境变化都会让她紧张到流鼻血。

她习惯把自己藏在色彩鲜艳的连帽外套里,像一层保护壳。

然而,一次意外打破了她的平静。

她非常喜欢的女作家交稿了,但结局不符合出版社要求。

作家本人却拒绝修改。

出于对作品的喜爱和内心压抑的创作冲动。

科琳娜偷偷捡回被丢弃的手稿。

花了三天时间重写了结局,并署上了自己的名字。

妈妈读后盛赞这是“读过最好的小说”。

但科琳娜却不敢把作品带去公司。

深爱女儿的妈妈,为了帮她送出书稿。

生平第一次鼓起勇气想走出家门,但最终未能成功。

只得委托常去的咖啡店老板卡洛斯帮忙转交。

阴差阳错之下,出版社误以为这就是女作家的修改稿,火速印刷成书!

这下科琳娜闯了大祸。

她有口难辩,唯一能修正错误的方法。

就是亲自走出她的“四条街”,找到那位女作家寻求原谅。

巨大的压力下,科琳娜不得不开始了人生第一次“远行”。

踏出那条象征安全与恐惧的黄色界线。

她坐上了卡洛斯送货的小卡车,在夜晚的星空下交谈。

当卡洛斯感慨城里看不到这样的星空时。

科琳娜意识到,这个看似“正常”的代表人物,其实和自己一样,都有未知的领域。

比如,卡洛斯第一次见到奶牛时也被吓了一大跳,反而是科琳娜更镇定。

原来每个人看到的世界,范围本就不同。

历经波折找到女作家后,科琳娜坦诚了自己的行为和对小说的理解。

虽然经历了一点小波折,女作家最终被她的真诚和才华打动,接受了她的修改版本。

回到出版社,科琳娜不仅解决了危机。

更在关键时刻勇敢地对主管说出了心声:“我想成为作家。”

电影结尾,她站在出版社的天台上。

俯瞰着曾经令她恐惧的城市,与同事轻松交谈。

脸上露出了释然又充满希望的微笑。

她终于迈出了自己的安全区,看到了更广阔的风景。

《科琳娜》是一部献给“社恐”和所有内心有边界的人的温柔小品。

它没有刻意煽情,而是用明亮的色彩、轻快的鼓点、和充满设计感的画面(她的家像童话小屋,出版社复古怀旧)。

构建了一个既真实又略带童话感的世界。

影片最打动人心的,是它对“舒适区”的探讨。

科琳娜的妈妈在尝试为女儿迈出家门失败后,坦然地说:“舒适什么时候变成贬义词了?”

这句话道出了许多人的心声。

留在让自己感到安全的地方,本身就需要勇气和定力,不该被苛责。

影片并未强行要求每个人都必须“走出去”,而是理解并尊重不同的选择。

《科琳娜》像一首轻快又抚慰人心的歌谣。

它告诉我们:世界很大,你的舒适圈也很珍贵。

当需要勇气时,它就在你心里;

当无需改变时,安心做自己就好。

每一次对自我界限的试探与跨越,无论大小,都值得为自己骄傲。