——《科琳娜》

科琳娜的世界很小。

28歲的她和媽媽生活在一起。

因為童年時目睹父親車禍離世。

母女倆都患上了嚴重的廣場恐懼症。

她們的生活被嚴格地“圈”在了家附近的四條街道之內。

這就是她們全部的安全區。

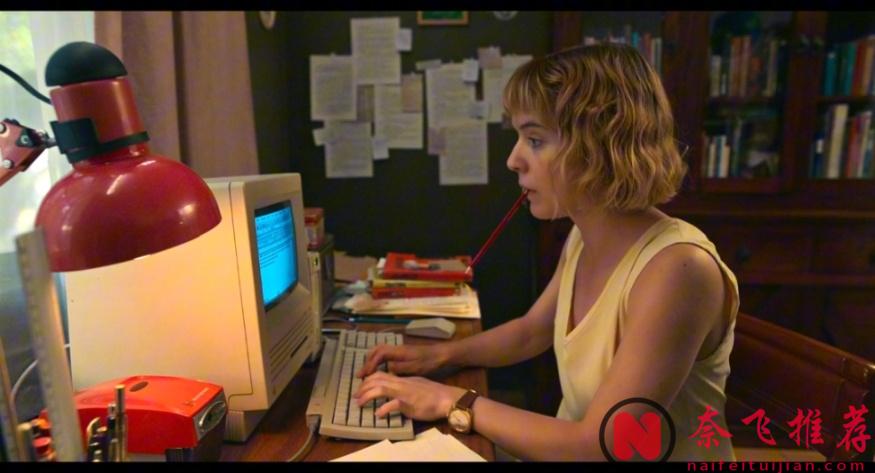

科琳娜在出版社擔任文字編輯,工作地點是地下室。

一個讓“社恐”人士夢寐以求的避風港。

她每天兩點一線,連買咖啡的配方都固定不變。

任何計劃外的社交或環境變化都會讓她緊張到流鼻血。

她習慣把自己藏在色彩鮮豔的連帽外套裡,像一層保護殼。

然而,一次意外打破了她的平靜。

她非常喜歡的女作家交稿了,但結局不符合出版社要求。

作家本人卻拒絕修改。

出於對作品的喜愛和內心壓抑的創作衝動。

科琳娜偷偷撿回被丟棄的手稿。

花了三天時間重寫了結局,並署上了自己的名字。

媽媽讀後盛讚這是“讀過最好的小說”。

但科琳娜卻不敢把作品帶去公司。

深愛女兒的媽媽,爲了幫她送出書稿。

生平第一次鼓起勇氣想走出家門,但最終未能成功。

只得委託常去的咖啡店老闆卡洛斯幫忙轉交。

陰差陽錯之下,出版社誤以為這就是女作家的修改稿,火速印刷成書!

這下科琳娜闖了大禍。

她有口難辯,唯一能修正錯誤的方法。

就是親自走出她的“四條街”,找到那位女作家尋求原諒。

巨大的壓力下,科琳娜不得不開始了人生第一次“遠行”。

踏出那條象徵安全與恐懼的黃色界線。

她坐上了卡洛斯送貨的小卡車,在夜晚的星空下交談。

當卡洛斯感慨城裏看不到這樣的星空時。

科琳娜意識到,這個看似“正常”的代表人物,其實和自己一樣,都有未知的領域。

比如,卡洛斯第一次見到奶牛時也被嚇了一大跳,反而是科琳娜更鎮定。

原來每個人看到的世界,範圍本就不同。

歷經波折找到女作家後,科琳娜坦誠了自己的行為和對小說的理解。

雖然經歷了一點小波折,女作家最終被她的真誠和才華打動,接受了她的修改版本。

回到出版社,科琳娜不僅解決了危機。

更在關鍵時刻勇敢地對主管說出了心聲:“我想成為作家。”

電影結尾,她站在出版社的天台上。

俯瞰著曾經令她恐懼的城市,與同事輕鬆交談。

臉上露出了釋然又充滿希望的微笑。

她終於邁出了自己的安全區,看到了更廣闊的風景。

《科琳娜》是一部獻給“社恐”和所有內心有邊界的人的溫柔小品。

它沒有刻意煽情,而是用明亮的色彩、輕快的鼓點、和充滿設計感的畫面(她的家像童話小屋,出版社復古懷舊)。

構建了一個既真實又略帶童話感的世界。

影片最打動人心的,是它對“舒適區”的探討。

科琳娜的媽媽在嘗試為女兒邁出家門失敗後,坦然地說:“舒適什麼時候變成貶義詞了?”

這句話道出了許多人的心聲。

留在讓自己感到安全的地方,本身就需要勇氣和定力,不該被苛責。

影片並未強行要求每個人都必須“走出去”,而是理解並尊重不同的選擇。

《科琳娜》像一首輕快又撫慰人心的歌謠。

它告訴我們:世界很大,你的舒適圈也很珍貴。

當需要勇氣時,它就在你心裏;

當無需改變時,安心做自己就好。

每一次對自我界限的試探與跨越,無論大小,都值得為自己驕傲。