今天要讲的这部电影表面风平浪静,实则是暗流涌动。

它是少见的以人性为主轴的恐怖片,情节紧密,气氛压抑,让人不自觉屏住呼吸。

它看似讲述了一场家庭与少年间的恩怨,其实却揭示了人性深处的挣扎与无奈。

圣鹿之死/圣鹿猎杀(港)

故事的开始有些“平静”。

中产阶级的医生夫妇生活安逸,一家四口,完美和谐。

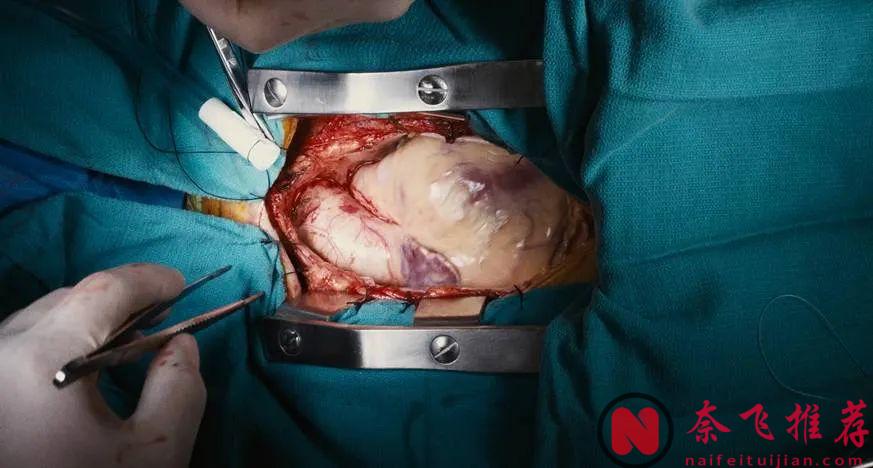

但阴影却在一次意外手术中悄然笼罩。

丈夫史蒂文是主刀医生,病人在他手下去世。

事后,他心怀内疚。

于是,他开始和死者的儿子马丁,一个沉默阴郁的少年接触,试图通过帮扶来弥补他犯下的错误。

然而,这个马丁并非易与之人。

他冷静地告诉史蒂文:"我父亲的命,你们家必须还"。

于是,一场诡异的报复游戏拉开了帷幕。

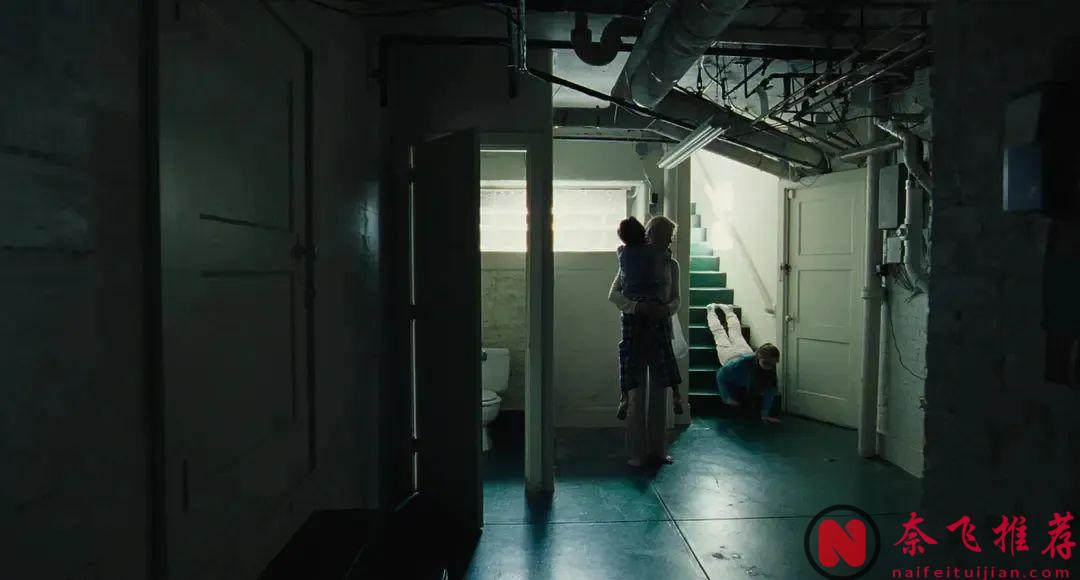

马丁仿佛施了诅咒,史蒂文的两个孩子相继病倒。

先是年幼的儿子无法行走,接着女儿也下肢瘫瘓。

所有检测都显示身体正常,但他们的生命却在一点点流失。

史蒂文心急如焚,各种办法全用上了。

求医问药,祈祷都不见效。

而马丁再次现身,明确地告诉他们:

在你们家四个人中,必须死一人,以此赎罪。

史蒂文怒不可遏,甚至绑架了马丁,试图终结这场噩梦。

但对方平静地警告他:杀了我,你全家都将一命呜呼。

这场悲剧没有简单的解法。

家人之间的关系逐渐变得微妙而疏离。

儿子开始请求姐姐去死,姐姐则偷偷向母亲暗示希望弟弟牺牲。

母亲表面上最爱儿子,但当她察觉到自己也有可能被选为"牺牲品”时,立刻陷入恐惧和自保的本能中。

而父亲虽是全家决定的核心,却在生死的抉择面前犹豫不决。

这其中隐约的宗教意味更让人背脊发凉。

原型源自希腊神话:祭祀的牺牲者,是无辜而无力的圣鹿。

在电影里,最无助的无疑是医生的儿子,他成了全家争议的核心。

而当他不幸被选为“祭品"时,观众的内心甚至会感到一种奇怪的释然,这也许正是导演对复仇与赎罪的讽刺。

伴随着诡异的音乐,影片不断传达出一种宿命感。

弦乐在耳边像是在嘲弄人的挣扎,整个故事的走向仿佛是早已注定的,观众似乎也只能静静地等待最后一刻到来。

医生最终用残忍的“俄罗斯轮盘“来决定牺牲者,令人不寒而栗。

全片最令人毛骨悚然的是它对人性阴暗的精准刻画。

在死亡的压力下,家庭中的温情荡然无存,取而代之的是自私、恐惧和攀比。

女儿一方面提出自我牺牲,另一方面却在死亡威胁下试图取得父亲的同情。

而母亲的表现更为令人难以置信,她甚至顺从丈夫的喜好以求自保,完全抛开了一个母亲的形象。

至于父亲,在他每一次旋转枪支准备“开火"的瞬间,眼神中流露的已经不再是挣扎,而是彻底的无助与绝望。

最终,这场复仇与赎罪并没有给任何人带来救赎。

医生的一枪结束了儿子的生命,留下的是一家人面对死亡的荒谬与苍凉。

这种无法逃脱的命运,就像片中的圣鹿一样,无助地等待着命运的安排。

这部电影没有血腥的恐怖画面,却用直击人性的方式让人震撼。

本文图片来自网络