今天要講的這部電影表面風平浪靜,實則是暗流涌動。

它是少見的以人性為主軸的恐怖片,情節緊密,氣氛壓抑,讓人不自覺屏住呼吸。

它看似講述了一場家庭與少年間的恩怨,其實卻揭示了人性深處的掙扎與無奈。

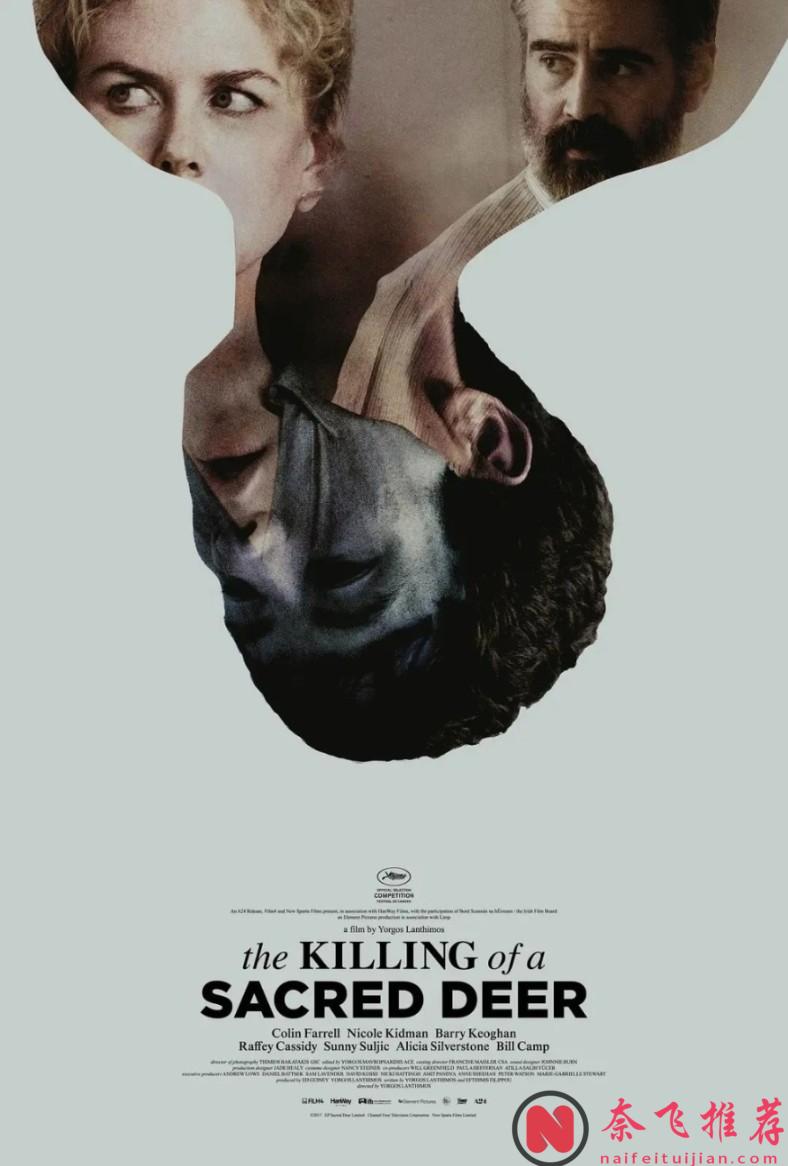

聖鹿之死/聖鹿獵殺(港)

故事的開始有些“平靜”。

中產階級的醫生夫婦生活安逸,一家四口,完美和諧。

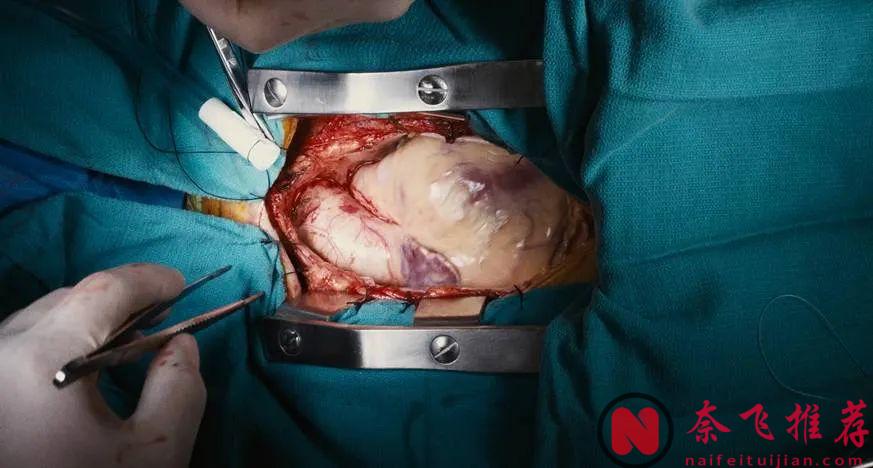

但陰影卻在一次意外手術中悄然籠罩。

丈夫史蒂文是主刀醫生,病人在他手下去世。

事後,他心懷內疚。

於是,他開始和死者的兒子馬丁,一個沉默陰鬱的少年接觸,試圖透過幫扶來彌補他犯下的錯誤。

然而,這個馬丁並非易與之人。

他冷靜地告訴史蒂文:"我父親的命,你們家必須還"。

於是,一場詭異的報復遊戲拉開了帷幕。

馬丁彷彿施了詛咒,史蒂文的兩個孩子相繼病倒。

先是年幼的兒子無法行走,接著女兒也下肢癱瘓。

所有檢測都顯示身體正常,但他們的生命卻在一點點流失。

史蒂文心急如焚,各種辦法全用上了。

求醫問藥,祈禱都不見效。

而馬丁再次現身,明確地告訴他們:

在你們家四個人中,必須死一人,以此贖罪。

史蒂文怒不可遏,甚至綁架了馬丁,試圖終結這場噩夢。

但對方平靜地警告他:殺了我,你全家都將一命嗚呼。

這場悲劇沒有簡單的解法。

家人之間的關係逐漸變得微妙而疏離。

兒子開始請求姐姐去死,姐姐則偷偷向母親暗示希望弟弟犧牲。

母親表面上最愛兒子,但當她察覺到自己也有可能被選為"犧牲品”時,立刻陷入恐懼和自保的本能中。

而父親雖是全家決定的核心,卻在生死的抉擇面前猶豫不決。

這其中隱約的宗教意味更讓人背脊發涼。

原型源自希臘神話:祭祀的犧牲者,是無辜而無力的聖鹿。

在電影裡,最無助的無疑是醫生的兒子,他成了全家爭議的核心。

而當他不幸被選為“祭品"時,觀眾的內心甚至會感到一種奇怪的釋然,這也許正是導演對復仇與贖罪的諷刺。

伴隨著詭異的音樂,影片不斷傳達出一種宿命感。

絃樂在耳邊像是在嘲弄人的掙扎,整個故事的走向彷彿是早已註定的,觀眾似乎也只能靜靜地等待最後一刻到來。

醫生最終用殘忍的“俄羅斯輪盤“來決定犧牲者,令人不寒而慄。

全片最令人毛骨悚然的是它對人性陰暗的精準刻畫。

在死亡的壓力下,家庭中的溫情蕩然無存,取而代之的是自私、恐懼和攀比。

女兒一方面提出自我犧牲,另一方面卻在死亡威脅下試圖取得父親的同情。

而母親的表現更為令人難以置信,她甚至順從丈夫的喜好以求自保,完全拋開了一個母親的形象。

至於父親,在他每一次旋轉槍支準備“開火"的瞬間,眼神中流露的已經不再是掙扎,而是徹底的無助與絕望。

最終,這場復仇與贖罪並沒有給任何人帶來救贖。

醫生的一槍結束了兒子的生命,留下的是一家人面對死亡的荒謬與蒼涼。

這種無法逃脫的命運,就像片中的聖鹿一樣,無助地等待著命運的安排。

這部電影沒有血腥的恐怖畫面,卻用直擊人性的方式讓人震撼。

本文圖片來自網路