第45屆韓國電影青龍獎落下帷幕,黃政民憑藉《首爾之春》中的精彩演繹三封青龍獎影帝(前兩次分別為《你是我的命運》和《新世界》)。

同時,影片《首爾之春》獲得了本屆青龍獎“最佳影片”。今年早些時候,該片已經在第60屆百想藝術大賞收穫“大賞”“最佳影片”兩大獎項,黃政民亦憑藉該片獲得“最佳男主角”。

同一部戲,同一個角色,可謂拿獎拿到手軟。

(黃政民斬獲青龍獎影帝)

就在觀眾感慨這樣一部Z治影片屢獲殊榮之時,現實中的韓國政局風雲突變。

12月3日,韓國總統釋出“緊急戒嚴令”。

國際輿論一片譁然。

韓國上一次的“戒嚴令”,正是朴正熙被暗殺後,逐步掌控權力的全斗煥在1980年5月釋出的。

這一段歷史,就是影片《首爾之春/12.12:首爾之春(臺)》的故事背景。

雖然戒嚴令在約6個小時後宣告解除,但還是引發了類似“這一晚的韓國究竟發生了什麼”的猜想。甚至有人揣測,莫非“首爾之春2”要上演了?

(韓國頒佈戒嚴令相關新聞圖片)

鄰國政事,肘腋之間,晦暗不明,難以評判。

只不過,現實中的“權鬥”戲碼,可比影視作品裏的“精彩”多了。

最近,有一部“權鬥”題材的新片上線。

看海報就知道,故事背景是很特殊的——

它,發生在羅馬教廷。

《秘密會議/教宗選戰(港)》

Conclave

2022年,電影《西線無戰事》讓導演愛德華·貝爾格聲名鵲起,不僅在第76屆英國電影學院獎中榮獲“最佳導演”,影片還入圍了第95屆奧斯卡金像獎“最佳影片”“最佳改編劇本”“最佳國際影片”等9個獎項。

最終捧得“最佳國際影片”“最佳攝影”“最佳藝術指導”“最佳原創配樂”4座小金人。

(2022年影片《西線無戰事》劇照)

相關資料顯示,愛德華·貝爾格的未來拍攝計劃,有喬治·克魯尼與布拉德·皮特主演的《十四羅漢》,與馬特·達蒙合作的“諜影重重”系列新作,還有與亞倫·泰勒-約翰遜合作的“007”系列新作等,著實炙手可熱。

這一次的《秘密會議》,他依舊保持了高水準,在IMDb上超過2萬人打出了7.5分,爛番茄新鮮度93%(254評),爆米花指數85%,口碑上乘。

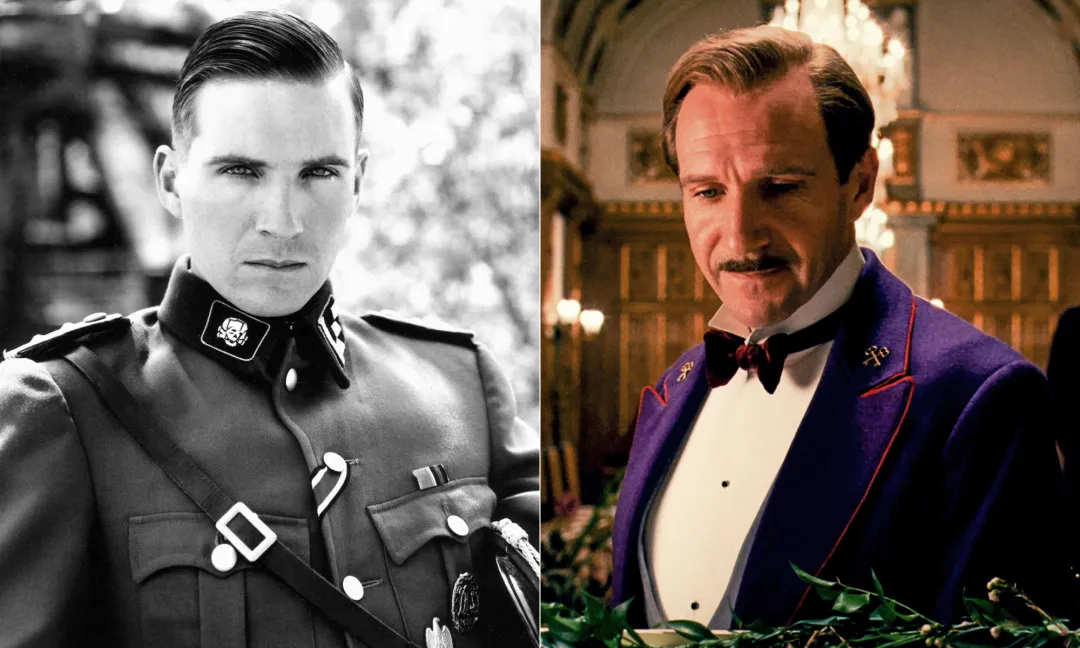

主演拉爾夫·費因斯,生平參與的影視作品多達上百部,塑造了一個又一個經典的角色,其中有《辛德勒的名單/舒特拉的名單(港) / 辛德勒名單》中的納粹軍官,《布達佩斯大飯店/布達佩斯大酒店(港) / 歡迎來到布達佩斯大飯店(臺)》中的古斯塔沃先生等。

(《辛德勒的名單/布達佩斯大酒店(港)》&《布達佩斯大飯店/布達佩斯大酒店(港) / 歡迎來到布達佩斯大飯店(臺)》)

最被觀眾熟識的,是他在《哈利·波特》系列中飾演的“伏地魔”。

(《哈利·波特與死亡聖器》劇照)

在《秘密會議》中,他將脫去魔法師的長袍,穿上“聖服”,主持一場世界上古老而秘密的活動。

01、教座出缺

在開始介紹劇情之前,先簡單說幾個專有名詞。

1、教座出缺——又譯“宗座出缺”或“宗座從缺”,是天主教會內對教宗因去世或辭職而導致空缺情形或時期的稱呼。

2、教宗——即“教皇”,是羅馬主教,也是天主教會領袖及梵蒂岡國家元首。

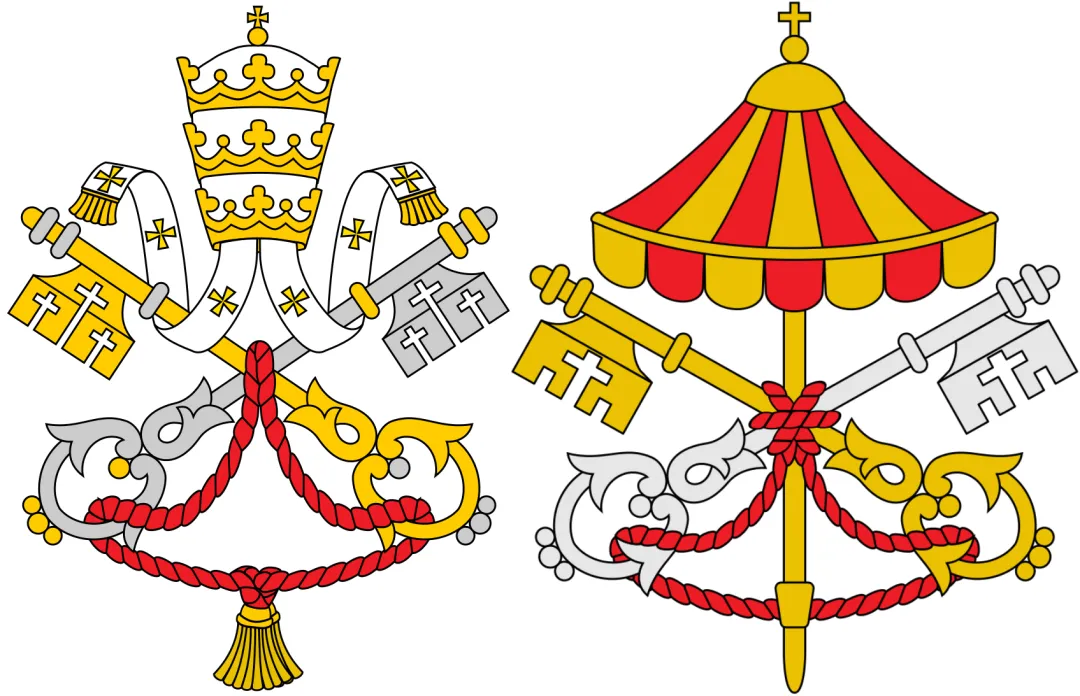

(教座出缺期間,教宗的徽章會去掉“三重冕”,

僅存宗座華蓋和兩把象徵教宗權柄的鑰匙)

3、教宗選舉會議——由樞機主教團團長主持召開,旨在選出新的教宗。參選人為“紅衣主教”(也稱“樞機主教”,世界各大教區的主教、負責人),採用參選人內部投票制,當選教宗需獲得至少三分之二的選票,無人達成則進行下一輪,直至選出新教宗。

在選舉新教宗時,每輪投票結束後,會焚燒選票,並採用特殊的方式或化學制劑使西斯廷教堂屋頂的煙囪冒出不同顏色的煙霧,向外界傳達選舉結果。

如果煙囪冒出白煙,表示新教皇已經被選出;如果冒出黑煙,則表示本輪投票沒有取得結果。

在電影《天使與魔鬼》中有這樣的呈現。

教宗選舉會議有著高度的保密原則,在選舉期間,紅衣主教們被關在西斯廷教堂內,與外界完全隔絕,因此稱為“秘密會議”。即本片英文片名“Conclave”(源自拉丁語conclāve ,“可以上鎖的房間”)。

此刻在故事中,教宗因病去世,教座出缺了。

勞倫斯主教(拉爾夫·費因斯 飾)很悲傷。

可是留給他悲傷的時間並不多,因為他是樞機主教團團長,接下來選舉新教宗的任務就到了他的肩頭。

很快,到了選舉之前,紅衣主教們齊聚。

其實,說是投票選舉,熱門候選人的“名單”其實大家早已心裏有數。

其中,就有勞倫斯的好友貝利尼。

但他似乎對當選教宗並不感興趣。

「理智的人都不想當教宗」

這位貝利尼主教還真敢說。

他不想當,不代表沒人想當。

比如,特德斯科主教。

他是教會裏的保守派,他很想當上教宗,進而捍衛“傳統”,鞏固教會在世俗世界中應有的至高地位。

特德斯科不僅守舊,貌似還搞種族歧視。

手指著阿德耶米——一名黑人主教,也是熱門候選人之一。

他向勞倫斯表達著自己的意思:不讓我當,難道讓他當嗎?

相比起特德斯科火藥桶一樣的性格,特倫布萊主教就顯得老謀深算多了。

選舉開始之前,他面對“指控”矢口否認。

還要求與證人當面對質。

現在教宗已經去世,他們又都被隔離起來了,怎麼對質?

秘密會議開始之前,又出現了一個意外情況。

有一位並不在名單上的主教——貝尼特斯,也到了現場。他來自喀布爾教區,是已故教宗秘密任命的。

“秘密”,又是秘密?

勞倫斯感覺神經都快崩斷了。

面對風雨欲來的境況,他感到無所適從,緊張到雙手不聽使喚。

可是他沒有選擇,他必須擔負起自身的責任,同時肩負起教會的未來。

02、漸趨白熱

有人左顧右盼,蓄勢待發。

有人信心滿滿,胸有成竹。

有人惴惴不安。

有人泰然自若。

是的,即使這裏被譽為最接近上帝的地方,即便主教們被稱為最親近上帝的人。

可他們,終歸是“人”。

人,都會對“權力”有所迷戀。

第一輪投票,並沒有主教達到規定的選票數量。

第一輪,只是探探虛實,試試深淺。

第一輪票數:阿德耶米21票,特德斯科18票,貝利尼17票,特倫布萊16票,四位熱門候選人相差並不大。

勞倫斯獲得了6票,這讓他很意外。

更感意外的是貝利尼。

“小圈子”開始鬧內訌了。

作為“自由派”同盟,貝利尼對勞倫斯獲得選票非常不滿,他不再像最開始表現得那麼淡然了。

還記得他最開始怎麼說的——“不理智的人才會想當教宗”。

現在呢?他說選舉就是沒有硝煙的戰爭,他說:“每個紅衣主教都有當教宗的慾望”。

他說,來參加會議的主教們恐怕早就把自己當上教宗以後的名字想好了。

這就類似於我們打趣說古裝劇裡皇子們把年號想好了一樣。

多麼的現實,又是多麼的諷刺。

更現實的情況是,爲了教會也好,爲了他們自己也好,都不能讓特德斯科當選,如果那樣的話,教會在思想上起碼要倒退半個世紀。

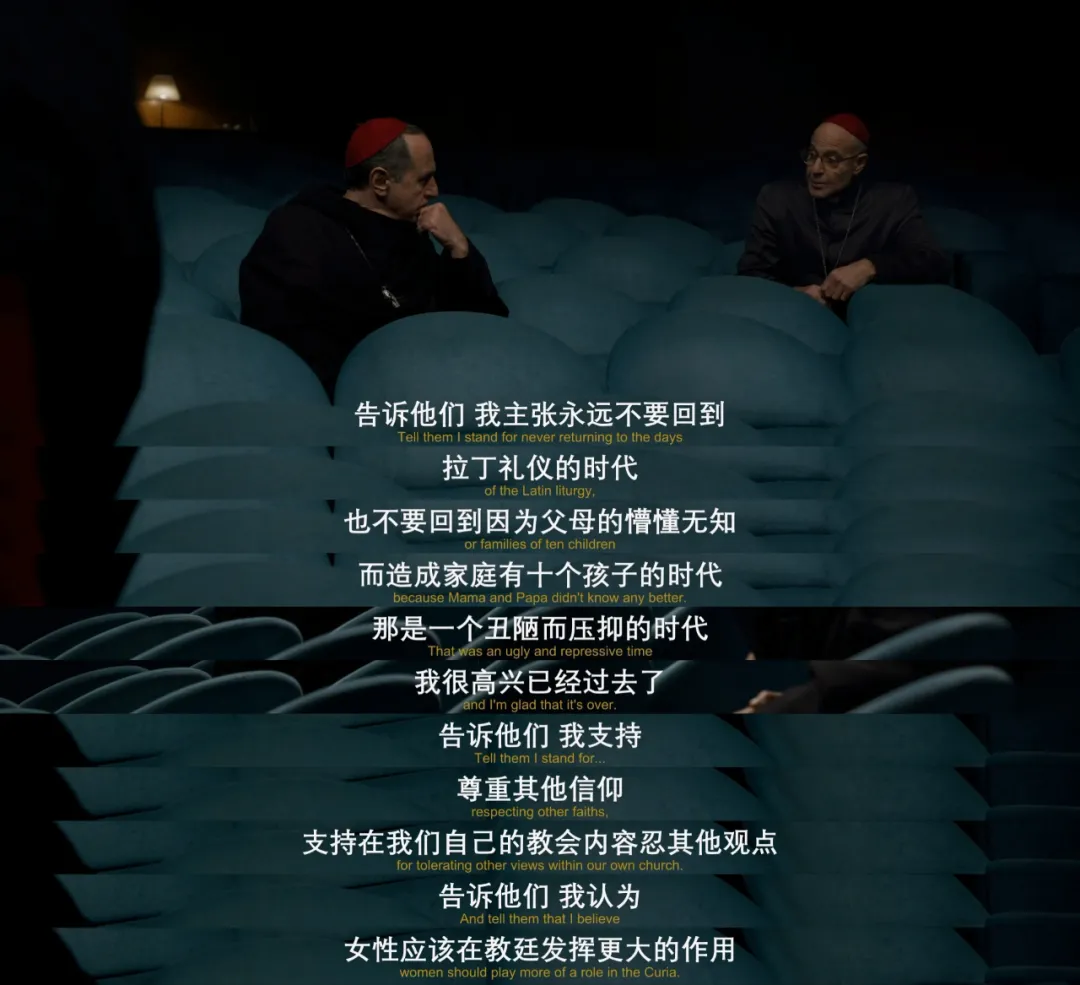

貝利尼的主張是寬容的,是包容的。

是更適合教會在當今時代扮演的角色的。

(《秘密會議》截影)

勞倫斯決定幫貝利尼一把。

事實上,主教們的“內鬥”早已開始。

大熱人選阿德耶米,被爆出了“xing醜聞”。

若干年前,時年30歲的他和一位19歲的修女有染,並生下了孩子。

現在,這位修女竟鬼使神差般地從奈及利亞被人帶來了這裏,就在教宗選舉期間。

顯然是有人刻意為之。

瞭解到事實真相的勞倫斯找到了阿德耶米,可後者還在用“一個錯誤”來詭辯。

對教宗寶座不死心的他,忍不住問自己還有希望嗎?

勞倫斯坦言:沒有希望。

阿德耶米,out。

同時,勞倫斯對特倫布萊一直心存疑慮。

著手調查時,他進到已故教宗的寢室裏,意外發現了一疊資料。

是關於特倫布萊買賣聖職的證據。

第二天一早,這些證據的影印件就出現了每一位主教的早餐桌旁。

收受賄賂,買賣聖職,就連那個和阿德耶米有染的修女也是他特意弄來的,為的就是打壓對手。

特倫布萊,out。

貝利尼清楚自己的實力不夠與特德斯科抗衡。

他轉而遊說勞倫斯積極參與競選,一定要擊敗特德斯科。

事已至此,這場選舉已經白熱化了,勞倫斯只能硬著頭皮上了。

從彷徨到篤定,他回答了那個貝利尼此前問過他的問題。

勞倫斯,想好了自己的教宗名稱。

決意以身入局這場“狼人殺”,和特德斯科做最後的競爭。

選舉儀式再次開始。

面對特德斯科的挑釁,勞倫斯不再退讓,堅定地投了自己一票。

可是,意外發生了。

教堂外的廣場上發生了汽車和人體爆炸案,死傷頗多。

勞倫斯會競選成功嗎?

他又將如何面對這紛亂複雜的狀況?

03、權力面紗

作為一項傳承了2000多年的選舉儀式,“秘密會議”正如它的名字一樣,總是充滿著宗教的神秘之感。

事實上,以觀眾的角度去看待本片的話,並沒有什麼門檻。

正如前面提到的,《秘密會議》就像是一部“權鬥”片,雖然人物角色設定不同,但其實和國家乃至政體的“內部鬥爭”,甚至和“美國大選”,沒什麼本質上的不同。

意識形態,派系、“小圈子”……

拉幫結夥,打壓對手……

最終,都是爲了“權力”,爲了自身的“利益”不受損失。

本片在攝影和配樂方面極為突出,劇本設計得很巧妙,可以說是今年製作精良的口碑佳片。

尤其是幾處場景氛圍的營造,白色與紅色的映襯,好似純潔與血色的對撞,極具視覺衝擊力。

拉爾夫·費因斯再次奉獻了精彩的演技,微表情的變化,眼神裡都藏著戲。

至於最後誰當選了新一任教宗,小奈就不劇透了。不過,這位新教宗的身上還有著一個“巨大”的秘密。

(《秘密會議》截影)

本片的主題並未侷限於“權鬥”。

在爆炸案發生之後,先站出來的必定是特德斯科。

看看他怎麼說的——

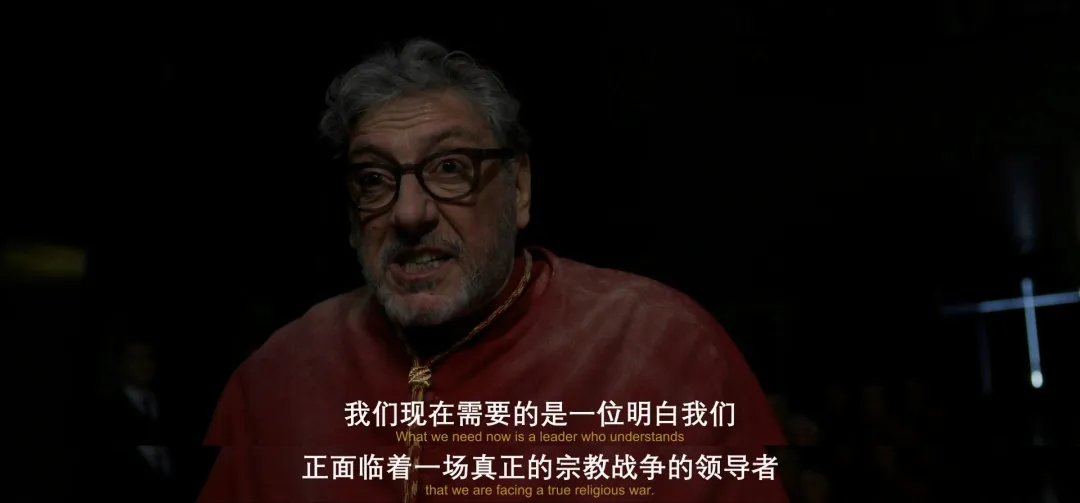

「宗教戰爭一觸即發」

(《秘密會議》截影)

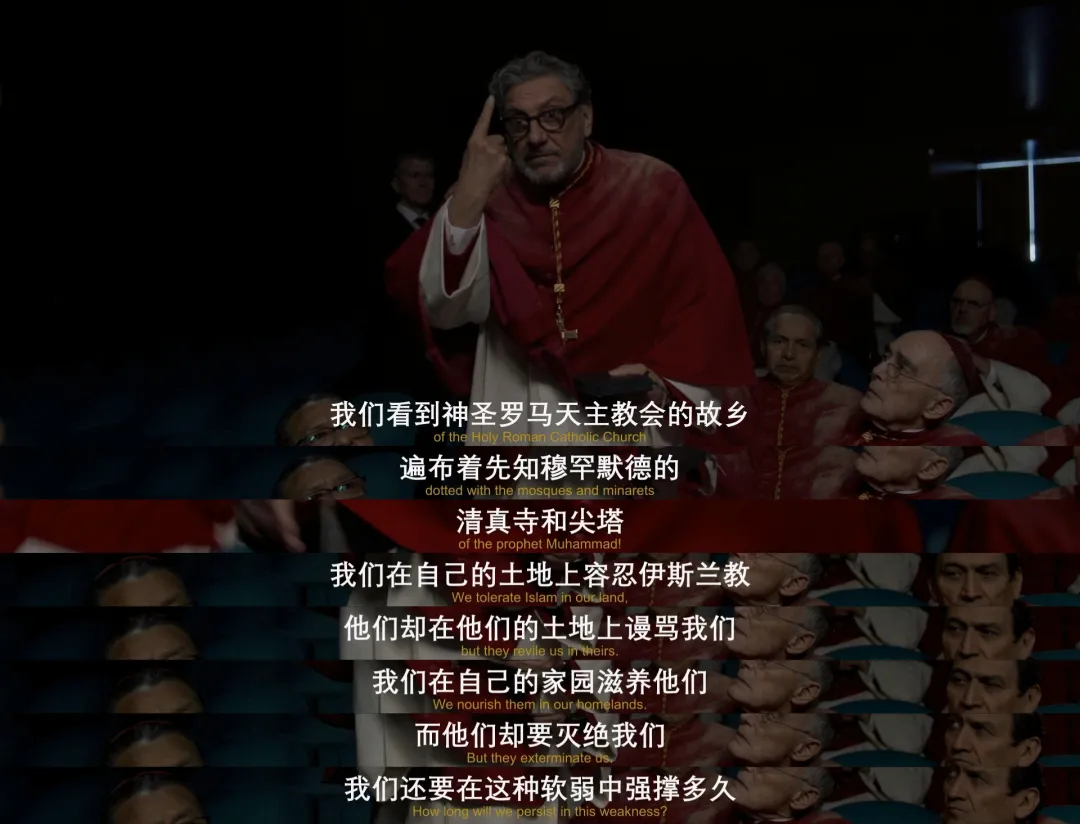

「神聖羅馬教會的故鄉遍佈著默罕默德的尖塔」

「還要繼續軟弱下去嗎」

(《秘密會議》截影)

特德斯科是一個強硬的保守派,他排斥其他宗教,力主恢復天主教廷的權威。

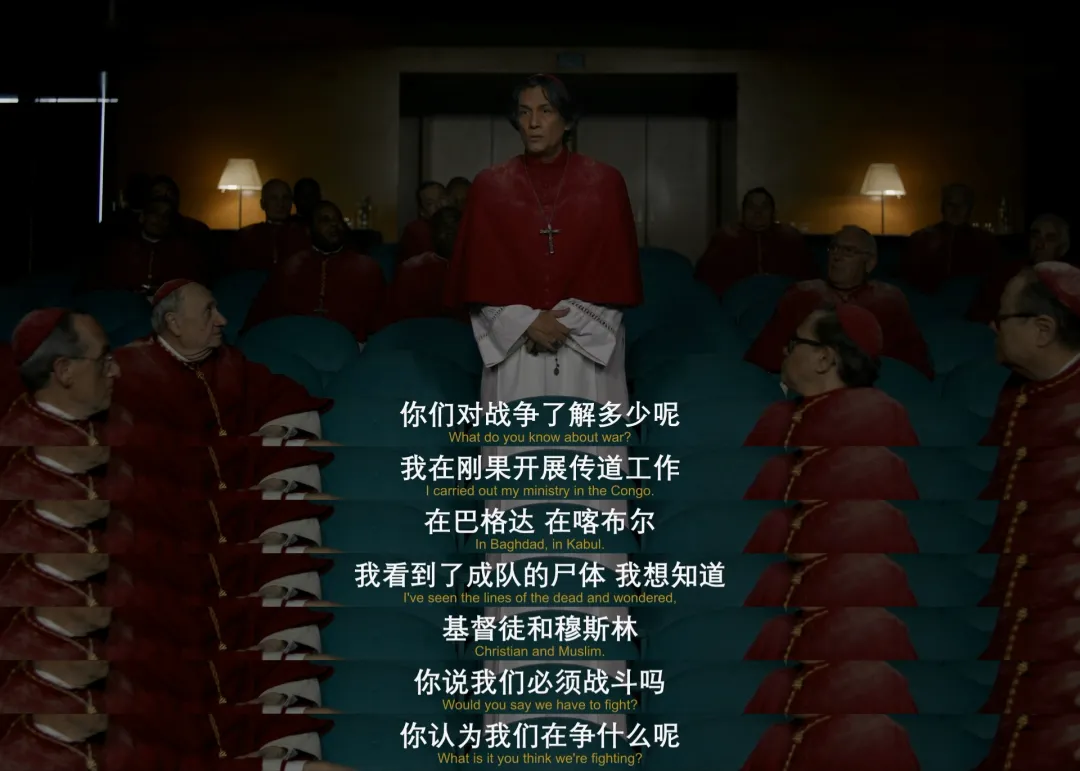

此時,一直沒怎麼說話的貝尼特斯開始還擊,他來自戰火紛飛和意識形態激烈互搏的地區。

他對所謂的“戰爭”有著更深一層的理解。

必須戰鬥嗎?

千百年來,我們在爭什麼?人類在爭什麼?

(《秘密會議》截影)

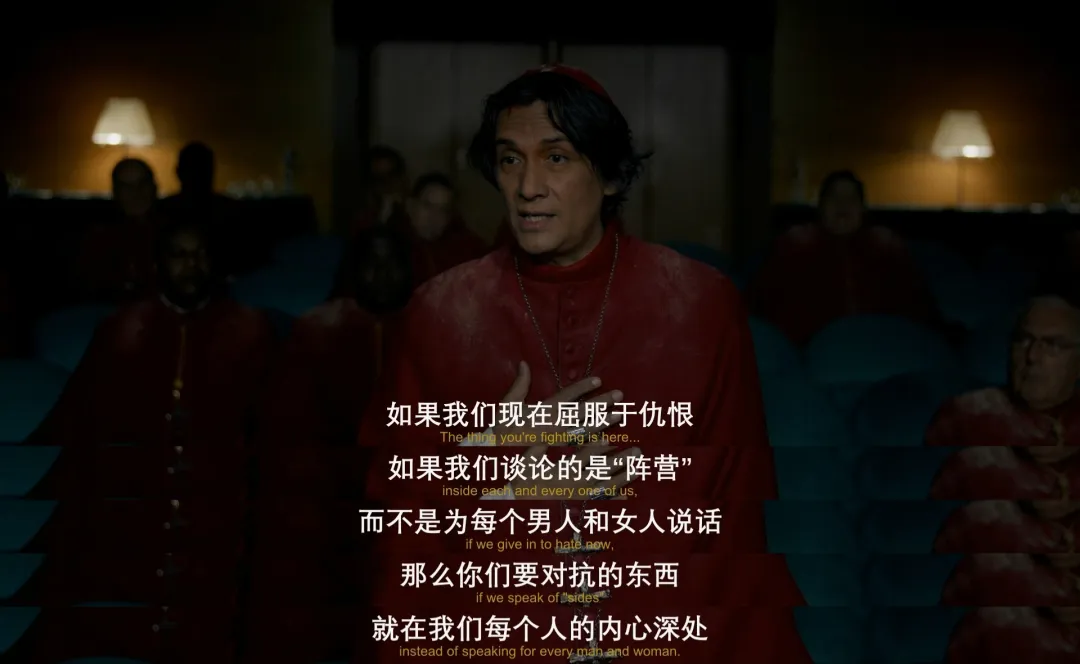

作為神職人員,更應該瞭解“仇恨”的下場。

心懷仇恨,劃分陣營,分裂你我。

那樣的話,我們對抗的魔鬼、對抗的撒旦不就是我們自己嗎?

(《秘密會議》截影)

或許正如貝尼特斯所說,教會不是“傳統”的代名詞,它理應與時俱進。

教會就只是權力的爭鬥和維護上千年的思想權威地位嗎?

還是應該要著眼現在和未來,不讓更多的人失去信仰。

影片中勞倫斯也有著這樣的獨白——

「“確定性”是團結的大敵,是寬容的死敵。如果只有“確定性”和“無可置疑”,就不會有神秘感,也就不需要“信仰”」

(《秘密會議》截影)

身為非宗教人士的小奈不敢妄評這些臺詞具有哪些宗教和哲學意味。

但這裏的“確定性”,不妨理解為權威性的壓制,也可以理解為不允許懷疑的態度。

打破它,纔會有自由的精神和意志,纔能有生命力。

如果不是“教會”,換一個載體,比如——

一個國家;

一個政 黨;

一個統治階層。

其實都再合適不過。

權力的面紗之下,應該有什麼?

更多的人民福祉,更多的社會公義,更多平等的資源和機會;

更加包容的文化,更加開放的對話,更多的幸福和歸屬感。

難道,不是嗎?