先来一个问题。

如果让你抛弃现在的生活,去荒岛重建一个"理想社会",你会选谁作同伴?

诗人?

科学家?

还是带货主播?

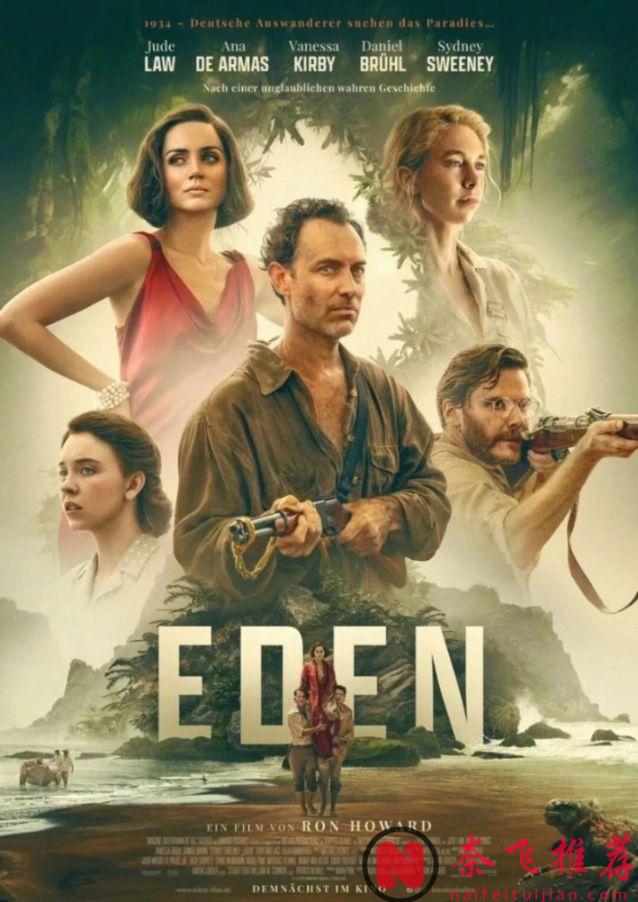

《伊甸》里的答案是:三支队伍,九个灵魂。

他们带着哲学、带着病痛、带着欲望、带着野心,孤零零扎根在一战时期的南美小岛。

结果呢?

没等桃花源建成,先长出了食人花。

伊甸/伊甸园/物种起源

岛上的第一批居民,是德国哲学家里特和他的伴侣多拉。

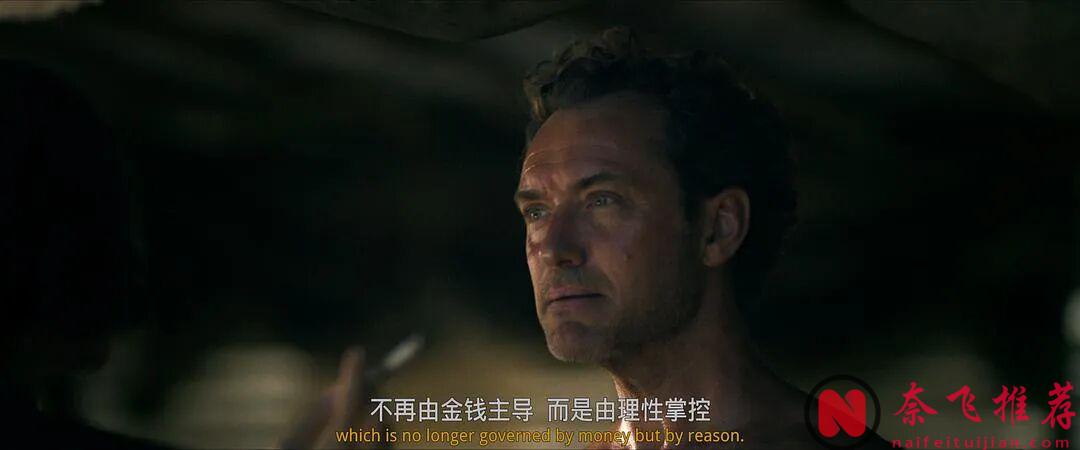

他们的理想很纯粹:拒绝资本主义,追求自然。

吃素、种菜、写作,偶尔给外界寄几封信,听上去简直是文艺青年的终极梦想。

可理想生活的外壳,一点就碎。

里特的学识,让他看似是群体的精神领袖。

但在多拉眼里,他只是一个自私又暴躁的控制狂。

他口口声声要摆脱文明,结果却最在意别人如何评价自己。

所谓乌托邦,不过是哲学家拿来表演的舞台剧。

后来,工人阶层的代表:海因茨和怀孕的妻子玛格丽特登岛。

他们的动机很朴素:为了治好孩子的病,找个安稳的地方生存。

从山洞里被野狗抢食,到自建小屋、自打水源,他们硬生生把这片荒岛变成家园。

相比里特的口号,海因茨一家更接近真实的生存的。

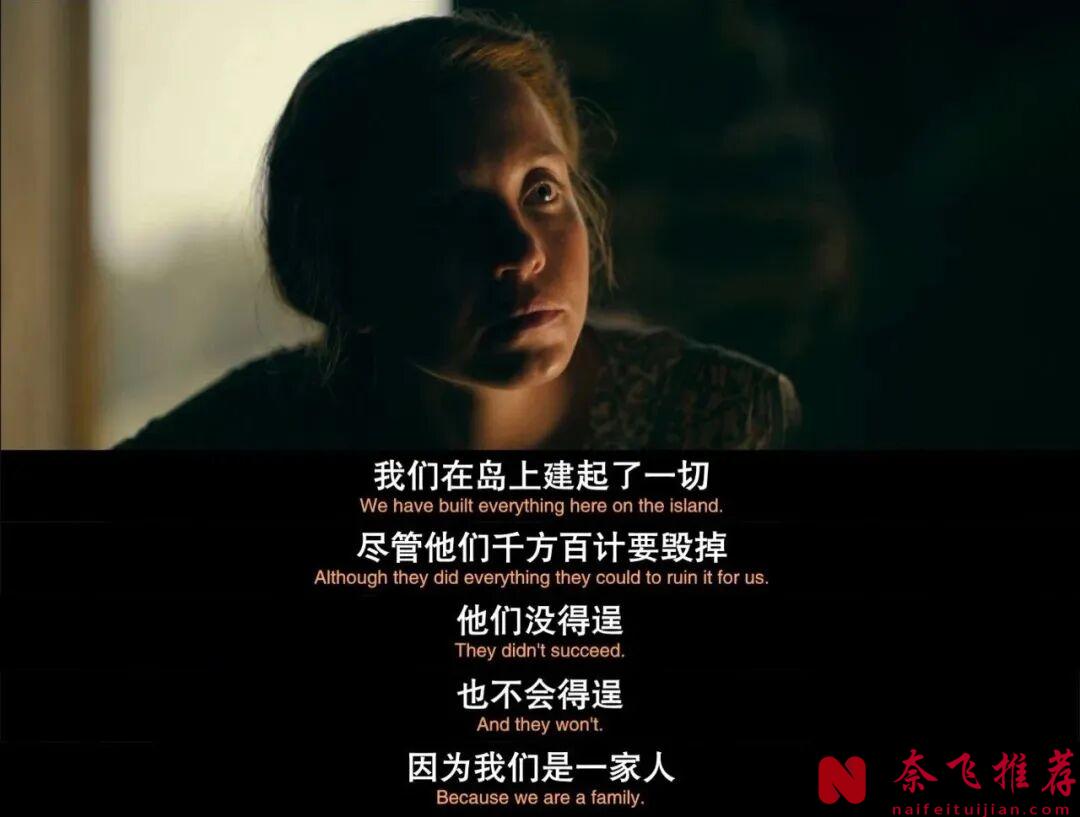

而玛格丽特的转变,成了影片最动人的一笔。

她从传统妻子,逐渐成长为可以洞察人心的操盘手。

既能保护家庭,也敢在关键时刻出手。

那场临盆对抗野狗的戏:痛苦、绝望、愤怒和野性的坚韧,被西德尼·斯威尼演得撕心裂肺。

她是母亲,也是斗士。

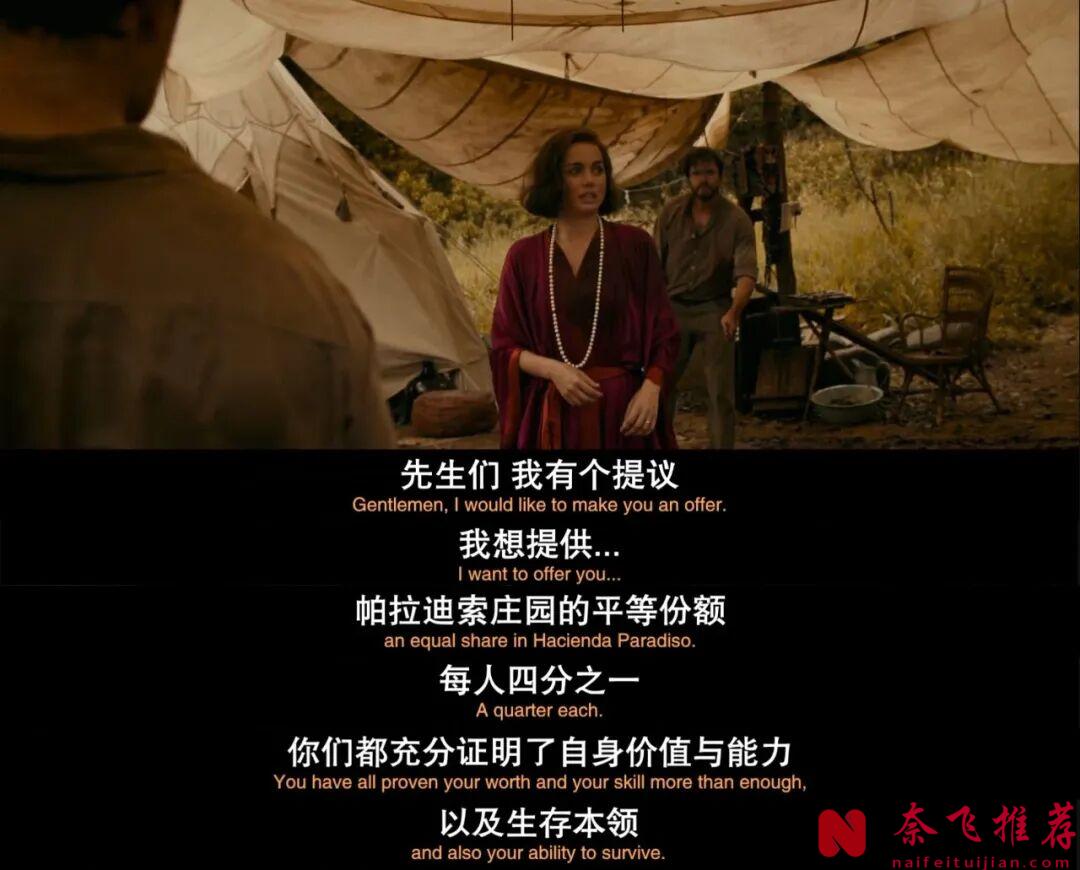

第三股力量,是最不安分的:男爵夫人和她的男宠们。

她骑马、打伞、只吃罐头,还扬言要在岛上建度假酒店。

她不是来生活的,她是来殖民的。

美貌与权力成了她的武器,放荡与挑衅成了她的姿态。

在男人之间左右逢源,在女人面前不断制造矛盾。

但荒岛不是舞厅,她的伎俩最终失效。

她死在了自己最想征服的人手里。

临死之前,她还在做美梦:要把资产分给岛上的人。

可笑的是,她从来没真正拥有过什么。

三股力量并存,平衡看似稳固。

可岛上的环境开始恶化:野猪毁掉庄稼,食物短缺,信任瓦解……

知识分子背叛了理想,工人阶级在困境中变得更冷硬,资本家继续挑拨离间。

一个原本应该纯粹的乐园,迅速沦为缩小版的社会丛林。

表面是互助共存,背地里却暗潮汹涌。

他们嘴上讲信仰,身体早已被欲望拖拽。

于是,枪声响起。

血,终究要流出来。

导演朗·霍华德没有把《伊甸》拍成单纯的求生爽片。

他更像是用一座孤岛,把人性放大了几百倍:

知识分子代表理想与虚伪、

工人代表坚韧与被动反击、

贵族代表权力与腐化。

不同阶层的人,带着不同的信仰和欲望,在孤立的空间里快速变形。

这就是缩小版的阶级社会模型。

所谓的文明,只是薄薄一层皮。

剥掉之后,人性里最原始的东西:恐惧、贪婪、欲望,就会冒出来。

影片并非完美。

部分角色过于工具化,女性角色依旧落入圣女与娼妓的刻板印象。

里特信仰崩塌的逻辑铺垫不足,导致后期转折稍显生硬。

到最后,剧情演变成了正邪二元的对抗,有点虎头蛇尾。

但瑕不掩瑜。

它依旧是近年来少见的、直面反乌托邦的大尺度作品。

《伊甸》不是在讲荒岛求生,而是在讲人性困境。

它把权力、信仰、欲望放进一口密室,让观众看到当理想破裂时,兽性是如何从缝隙里钻出来的。

你以为看的是他们的故事,

其实看的是我们自己。

本文图片来自网络