先來一個問題。

如果讓你拋棄現在的生活,去荒島重建一個"理想社會",你會選誰作同伴?

詩人?

科學家?

還是帶貨主播?

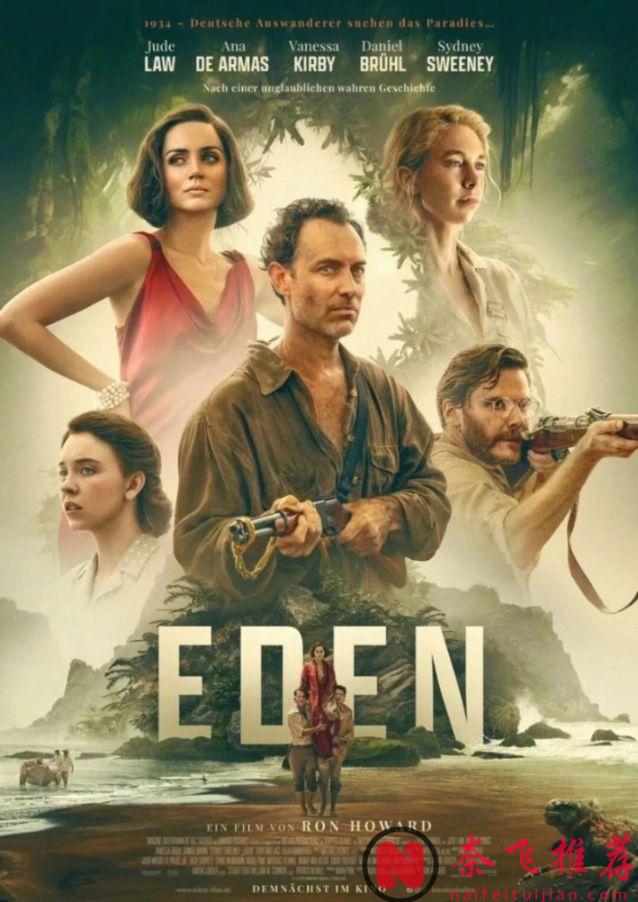

《伊甸》裡的答案是:三支隊伍,九個靈魂。

他們帶著哲學、帶著病痛、帶著慾望、帶著野心,孤零零紮根在一戰時期的南美小島。

結果呢?

沒等桃花源建成,先長出了食人花。

伊甸/伊甸園/物種起源

島上的第一批居民,是德國哲學家裏特和他的伴侶多拉。

他們的理想很純粹:拒絕資本主義,追求自然。

吃素、種菜、寫作,偶爾給外界寄幾封信,聽上去簡直是文藝青年的終極夢想。

可理想生活的外殼,一點就碎。

裡特的學識,讓他看似是群體的精神領袖。

但在多拉眼裏,他只是一個自私又暴躁的控制狂。

他口口聲聲要擺脫文明,結果卻最在意別人如何評價自己。

所謂烏托邦,不過是哲學家拿來表演的舞臺劇。

後來,工人階層的代表:海因茨和懷孕的妻子瑪格麗特登島。

他們的動機很樸素:爲了治好孩子的病,找個安穩的地方生存。

從山洞裏被野狗搶食,到自建小屋、自打水源,他們硬生生把這片荒島變成家園。

相比裡特的口號,海因茨一家更接近真實的生存的。

而瑪格麗特的轉變,成了影片最動人的一筆。

她從傳統妻子,逐漸成長為可以洞察人心的操盤手。

既能保護家庭,也敢在關鍵時刻出手。

那場臨盆對抗野狗的戲:痛苦、絕望、憤怒和野性的堅韌,被西德尼·斯威尼演得撕心裂肺。

她是母親,也是鬥士。

第三股力量,是最不安分的:男爵夫人和她的男寵們。

她騎馬、打傘、只吃罐頭,還揚言要在島上建度假酒店。

她不是來生活的,她是來殖民的。

美貌與權力成了她的武器,放蕩與挑釁成了她的姿態。

在男人之間左右逢源,在女人面前不斷製造矛盾。

但荒島不是舞廳,她的伎倆最終失效。

她死在了自己最想征服的人手裏。

臨死之前,她還在做美夢:要把資產分給島上的人。

可笑的是,她從來沒真正擁有過什麼。

三股力量並存,平衡看似穩固。

可島上的環境開始惡化:野豬毀掉莊稼,食物短缺,信任瓦解……

知識分子背叛了理想,工人階級在困境中變得更冷硬,資本家繼續挑撥離間。

一個原本應該純粹的樂園,迅速淪為縮小版的社會叢林。

表面是互助共存,背地裏卻暗潮洶涌。

他們嘴上講信仰,身體早已被慾望拖拽。

於是,槍聲響起。

血,終究要流出來。

導演朗·霍華德沒有把《伊甸》拍成單純的求生爽片。

他更像是用一座孤島,把人性放大了幾百倍:

知識分子代表理想與虛偽、

工人代表堅韌與被動反擊、

貴族代表權力與腐化。

不同階層的人,帶著不同的信仰和慾望,在孤立的空間裡快速變形。

這就是縮小版的階級社會模型。

所謂的文明,只是薄薄一層皮。

剝掉之後,人性裡最原始的東西:恐懼、貪婪、慾望,就會冒出來。

影片並非完美。

部分角色過於工具化,女性角色依舊落入聖女與娼妓的刻板印象。

裡特信仰崩塌的邏輯鋪墊不足,導致後期轉折稍顯生硬。

到最後,劇情演變成了正邪二元的對抗,有點虎頭蛇尾。

但瑕不掩瑜。

它依舊是近年來少見的、直麵反烏托邦的大尺度作品。

《伊甸》不是在講荒島求生,而是在講人性困境。

它把權力、信仰、慾望放進一口密室,讓觀眾看到當理想破裂時,獸性是如何從縫隙裡鑽出來的。

你以為看的是他們的故事,

其實看的是我們自己。

本文圖片來自網路