今天要說的這部劇它沒有血腥兇案,也沒有高智商反派。

但它卻卻讓我每看完一集,都忍不住去確認門鎖是否反鎖、孩子是否還在隔壁房間熟睡。

它講的不是普通意義上的犯罪,而是一種滲入人心的恐懼。

一個家長最難以承受的夢魘:孩子被人悄無聲息地帶走,而你,毫無察覺。

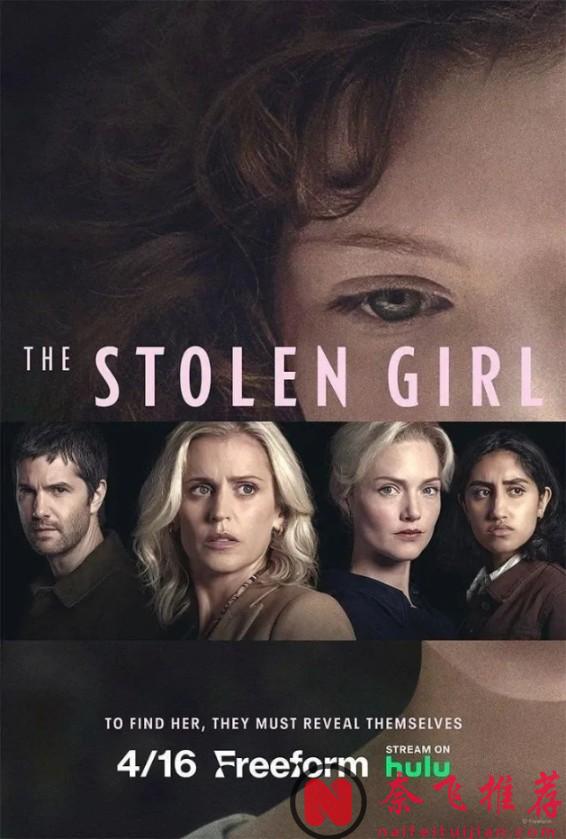

被偷走的女孩

這部劇改編自挪威暢銷懸疑小說《遊戲日》的五集迷你劇。

由伊娃·於鬆執導,她曾執導過《漢娜》。

整部劇的節奏精準、情緒收放自如,而演員的陣容更是極具張力。

丹妮斯·高夫飾演的艾麗莎,是那種總能從車後座扯出備用口紅的職業媽媽。

她的身份是私人航班空乘,生活一向緊繃在高壓節奏下,忙到經常錯過女兒放學。

故事的爆點出現在一次看似尋常的放學接送中。

鄰居瑞貝卡帶著笑意提出順路幫忙接孩子,一句"我順便"開啟了這場精心策劃的噩夢。

艾麗莎沒有多想,甚至感到慶幸:終於可以鬆口氣去處理一樁航班排程上的爛攤子。

但就在幾個小時後,當她發現瑞貝卡的身份是徹頭徹尾的假冒者時,一切已經太遲。

劇情真正可怕的地方不在於"怎麼偷孩子",而是"怎麼相信錯了人"。

瑞貝卡她早已偽裝成了小區社交圈中的一員。

最令人不寒而慄的一幕,是監控中兩個小女孩牽著手走出電梯的背影。

配樂卻是一首天真爛漫的兒歌:它與即將發生的災難形成鮮明反差。

而艾麗莎的崩潰,並不是立刻到來的。

她第一時間衝進警局報案,才發現丈夫吉姆私下將房子抵押貸款。

她所謂的"穩定生活"其實早已暗流涌動。

丈夫的悔意不是嚎啕大哭,而是壓抑到近乎麻木,連他轉動婚戒的手勢都讓人感到窒息。

這種極具細節張力的演繹,讓吉姆·斯特吉斯在這部劇中的表現堪稱驚豔。

與此同時,瑞貝卡的真實面目也慢慢揭曉。

由荷麗黛·格蘭傑飾演的這位"完美母親",將觀眾的認知一步步推向深淵。

她對育兒理念的執念、對他人家庭的窺視,以及對自己童年創傷的壓抑,全都在劇情推進中逐層展開。

觀眾開始意識到,真正危險的,不是突然闖入的陌生人,而是那些看似無害、甚至帶著笑容融入你生活的人。

劇中還有一個角色不容忽視:媒體記者。

由安比卡·莫德飾演的毒舌編輯,把艾麗莎早年逃離宗教社群的歷史翻了個底朝天,剪輯成一段"母親不稱職"的爆款短影片。

在輿論的洪流中,艾麗莎成了眾矢之的。

這一設定極其貼合當下的資訊社會焦慮:一場育兒悲劇,很可能被人包裝成網路劇本殺的素材,反噬當事人。

本劇還有一大看點:跨國追蹤。

整個調查橫跨六個國家,從倫敦灰濛的街巷到克羅埃西亞金黃的陽光。

每一處取景都不只是美術設計的加分項,更是情緒層層推進的場景烘托。

劇中那段艾麗莎在克羅埃西亞海岸邊與瑞貝卡對峙的鏡頭,美得令人屏息,卻也壓抑到極致。

那是一個母親竭盡全力,也無法喚回女兒的瞬間。

當然,劇情最後還是將露西亞安全帶回了母親身邊。

但編劇並未藉此讓觀眾鬆一口氣。

露西亞的那句"媽媽,你為什麼來得這麼晚"?

瞬間擊穿了所有觀眾的心理防線。

這句臺詞沒有激烈的聲調,也沒有催淚的背景音,卻道盡了孩子眼中最無法釋懷的失望:

她一直在等,而你缺席了她最需要你的時刻。

《被偷走的女孩》並不追求血腥或獵奇,而是在"信任"這個看似溫柔的詞彙中,慢慢植入恐懼。

它不像傳統懸疑那樣依靠案件翻轉,而是透過一個母親的絕望視角,勾勒出現代父母所共同面對的脆弱現實。

你以為自己掌控了一切,其實從頭到尾,都被人默默觀察、悄然佈局。

這部劇值得每個父母觀看,它提醒我們:我們給孩子的自由、給家庭的鬆動空間,背後需要的是更強大的邊界感和警惕心。

真正的危險,不是高牆外的黑影,而是那句"我幫你接一下孩子"的溫柔聲音。

五集,一集都不能快進。

看完之後,你會重新思考信任的代價,也會更加堅定守護孩子的方式。

建議今晚別再刷無聊短影片了,點開《被偷走的女孩》,它不是電視劇,它是一面警鐘。

本文圖片來自網路