舊城區的車庫裏,火花濺落如雨,電焊聲蓋過窗外的嘈雜。

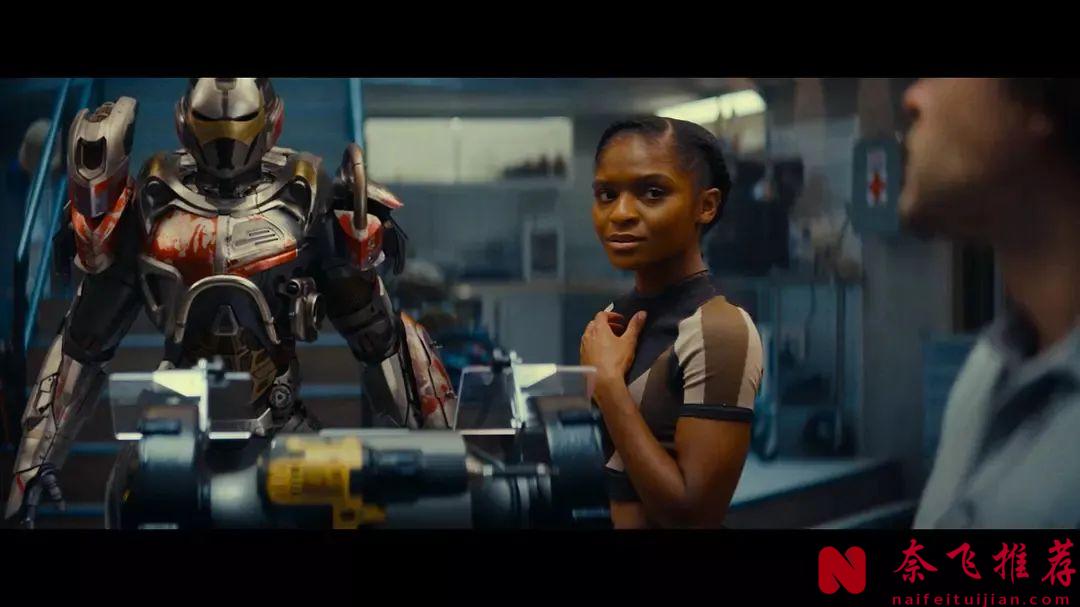

莉莉低著頭,眼神藏在焊接面罩後,手穩、氣定,像在雕刻一具戰士的心臟。

而事實上,她真的是在造一顆心。

可這顆心,不屬於鋼鐵俠,也不屬於英雄。

《鋼鐵之心》(Ironheart)不是你想象中"漫威宇宙接班人"的青春劇。

它不像《蜘蛛俠》那樣輕盈,也不如《鋼鐵俠》那樣自信。

這部六集短劇,像是被壓進芝加哥夜色中的悲鳴,用鋼與火講述一個女孩如何用科技補一條破碎的靈魂。

鋼鐵之心/鋼鐵心(港)/鐵心

莉莉出身平凡,成長在貧困區,卻憑藉天賦進入MIT。

但她不是標準答案,她拆掉規則,繞過倫理,造出了一身戰衣。

不是爲了拯救世界,而是爲了證明,她值得存在。

她不是託尼史塔克的繼承人,她是現實世界的異類。

回到芝加哥,她與另一個異類相遇:帕克,街頭魔法師,亦即"Hood",專做"你想要什麼,我來定價"的生意。

他用的是斗篷與咒語,她靠的是科技與計算。

兩人像映象,都揹負傷痕,都逃不出過去。

帕克不搶銀行,他搶信仰。

他讓暴力披上神秘感,魔法不再是奇蹟,而是一根在絕望中抓住的救命稻草。

而莉莉,原本不信鬼神,卻在一次次失控中,逐漸理解魔法的意義。

AI 娜塔麗的出現,是劇情最致命的一刀。

娜塔麗是莉莉最親密的朋友,一個早逝的靈魂。

但莉莉不甘心,她用科技模擬她的聲音、笑容、習慣,試圖重塑一個還活著的娜塔麗。

可模擬終歸不是陪伴。

她親手造出的娜塔麗,沒有體溫、沒有眼淚,只會一遍遍復讀:"你好嗎"?

於是她破防了,向魔法妥協了。

結局震撼至極:她用自己的一部分靈魂,換回了"活著的"娜塔麗。

在那一瞬間,她不再是技術天才,而是一個做出交易的女巫。

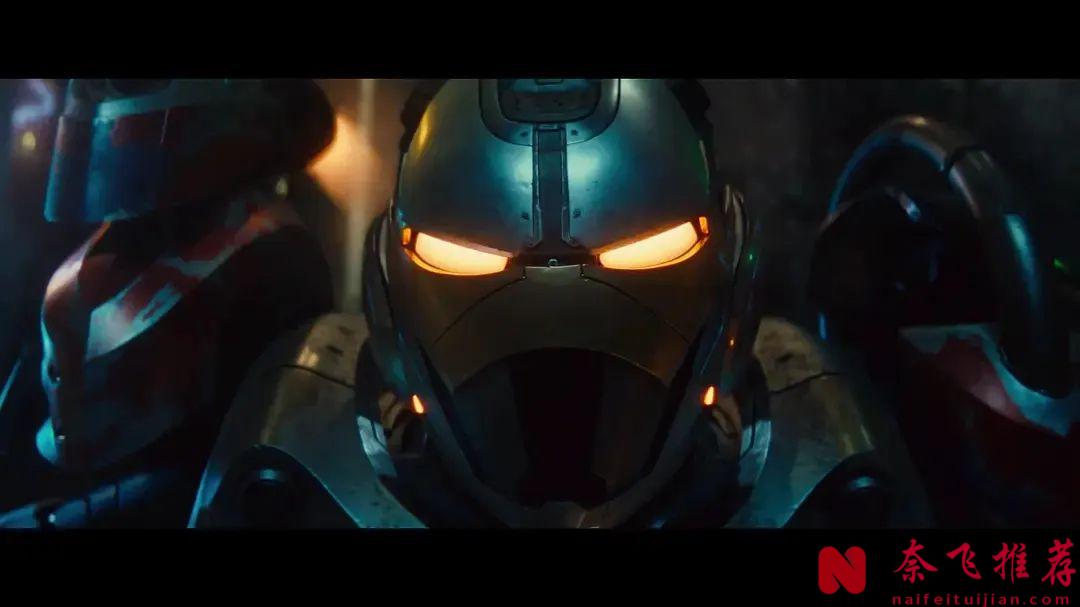

手臂上蔓延的黑脈絡,是代價的回聲,是道德的裂縫。

這不是拯救,是墮落。

這不是勝利,而是換一種方式的死亡。

導演沒有給她一個崇高的謝幕。

沒有升空,沒有掌聲,只有黑夜、雨水、低沉的電弧聲和母親一句:"你還在嗎"?

莉莉沒回答。

她只把頭盔戴回,起飛,消失。

這部作品與其說這是漫威的續作,不如說這是一次對"超級英雄"神話的反叛。

導演用芝加哥的街頭、種族歧視的殘影、階級的壓迫、以及AI與魔法的矛盾,打破了"戰衣即正義"的神話。

而我們也終於明白,真正讓莉莉成為"鋼鐵之心"的,不是她造了什麼,而是她爲了誰而造。

她造的不是武器,是補償。

不是拯救世界的工具,而是為亡者贖罪的悼詞。

從影評角度來看,《鋼鐵之心》不是傳統意義上的"爽劇"。

節奏偏慢、情緒厚重,但正因如此,它更像一部隱喻豐富的心理寓言。

它談AI,卻不談未來,而是談"記憶能不能替代愛";

它談魔法,卻不是奇幻,而是我們願為所愛放棄多少理性;

它談科技,但更談人性,當技術越強,我們是不是更容易和魔鬼握手?

她在天空中飛行,身披戰衣,卻再也聽不到風聲。

你以為她贏了,其實她已經在最後一集中,失去了無法回頭的部分自己。

螢幕熄滅那刻,你看到的是鋼鐵閃光,還是一顆走火入魔的心?

《鋼鐵之心》不是講誰站在世界之巔,而是問你:

當你終於造出能救回所愛之人的機器,你會不會開啟那扇門,讓魔鬼進來?

本文圖片來自網路