就在不久前,院長竟剛被那部懸疑驚悚影片《消失的愛人 / 失蹤的女孩 / 失蹤女孩》中的反轉給驚到。

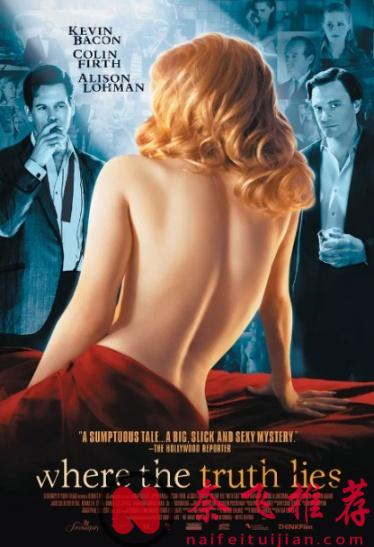

今天來看一部經典老片,名為《何處尋真相/赤裸真相 / 真相何在》。

儘管2005年的影片已過了二十餘載,可如今回看卻仍未過時。

不過還得說一句,影片的亮點不在於尺度,真正出彩的是其懸疑燒腦的部分。

既然話都已經提到這兒,那就別再等。

快抓起爆米花,隨我邁進這部超有吸引力的懸疑燒腦影片裡。

故事起始於大城市紐約,一具裸身女屍在浴缸中出現,就此拉開本片懸疑的大幕。

門外閃光燈接連不斷閃爍,記者們使勁兒往前擠,就爲了一瞧這倆當下熱門的喜劇搭檔的模樣。

門裏頭卻冷得跟冰窖似的,就因為浴缸裡躺著個赤裸的年輕女屍,她叫莫琳。

幾個鐘頭之前,蘭尼·莫里斯與文斯·柯林斯纔剛完成一場時長有39小時的小兒麻痹症慈善馬拉松電視直播。

他們是全美超火的娛樂組合。警方很快確認,案發時兩人有完美的不在場證明。

他們在大庭廣眾之下直播,之後乘專機趕赴紐約,還在警車護送下到達酒店。

屍體就那樣詭異地出現在他們的房間裡,

儘管被判定無罪,可這起離奇命案還是把這對黃金搭檔徹底擊垮。他們自此各奔東西,再也沒一起登臺過。

15年後,1972年,

年輕的娛樂領域記者凱倫(由艾莉森·洛曼飾演)盯上了這樁懸而未決的案件。

她成功說服出版商,提出百萬美元的高額報價,邀請隱退許久的文斯一同撰寫自傳。

條件只有一個:必須說出那晚的真相。

影片於50年代和70年代間來回跳轉,靠精巧的蒙太奇手段逐步揭開真相。

而且居然以這般方式,借蒙太奇將時間跨度裡的真相慢慢展露開來。

兩人均暗示,恐同情緒或許在評級中發揮了作用,因為此場戲暗指了壓抑的情節。

而且居然在這樣的情境下,這種關聯被提出,可見其中或許存在不為人知的因素。

最終,發行方選擇以無分級版本在美國上映,

這個抉擇雖留存了藝術的完整性,可竟致使眾多影院不願放映,票房甚是慘淡。

和眾多懸疑片不一樣,《何處尋真相》的著重點不在“哪個是兇手”,反倒在於權力的運用,並且涉及名利場給明星帶來的危險槓桿效應。

原著創作者魯珀特·霍姆斯曾寫就知名歌曲,他於小說裡搭建起一個有關名利、慾望和背叛的繁雜迷宮。

導演伊戈揚憑藉其獨具特色的冷峻影像風格,把這個故事拍成了一部堪稱“黑色電影”的作品。

影片對50年代娛樂圈的刻畫極其考究,

不過,影片的爭議不僅在於尺度,

不少人覺得艾莉森·洛曼的選角有問題——她顯得太過年輕,壓根不像是能掌控局面的老練記者。

還有人指責影片的敘事太過繁雜,在炫技與講好故事方面失去了均衡。

而且居然在炫技和好好講故事之間沒把控好平衡,敘事複雜得讓人有點摸不著頭腦。

該片榮獲2006年加拿大吉尼獎最佳劇本獎項。

對了,忘了說

影片的結局會顛覆你對所有角色的認知,

那些你視作加害者的或許是受害者,而且那些你憐憫的人竟可能暗藏最深的惡意。

莫琳之死的真相,遠比表面看起來更加複雜,

它可不單單是一場意外之事,反倒還關聯著權力、掌控而且涉及在那追名逐利之場裡被扭曲了的人性。

蘭尼和文斯的關係,可不單單是搭檔。其實他倆之間有依賴,有競爭有隱秘的慾念,還有那難以言明的禁忌。

凱倫在追尋真相的過程中,也在追尋自我,

而當她終得觸及真相之時,她得直麵一個殘酷的問題:有些真相,難道不該被塵封?

影片整體觀感複雜而迷人,

導演伊戈揚的鏡頭運用很有獨特風格,凱文·貝肯和科林·費斯的表演都相當出彩,而且尤其令人稱道的是他們對角色陰暗面的拿捏十分到位。

不過確實像某些批評者所言,敘事結構有的時候太過晦澀難懂,得要觀眾費極大的心力去耐心對待。

但如果你指望看到一部節奏明快的商業懸疑片,恐怕會感到落空。