你可能很難想象,一部電影能在戛納引發這種場面:

一半人憤怒離席,罵導演瘋子;

而另一半人紅著眼堅持坐到最後,鼓掌六分鐘。

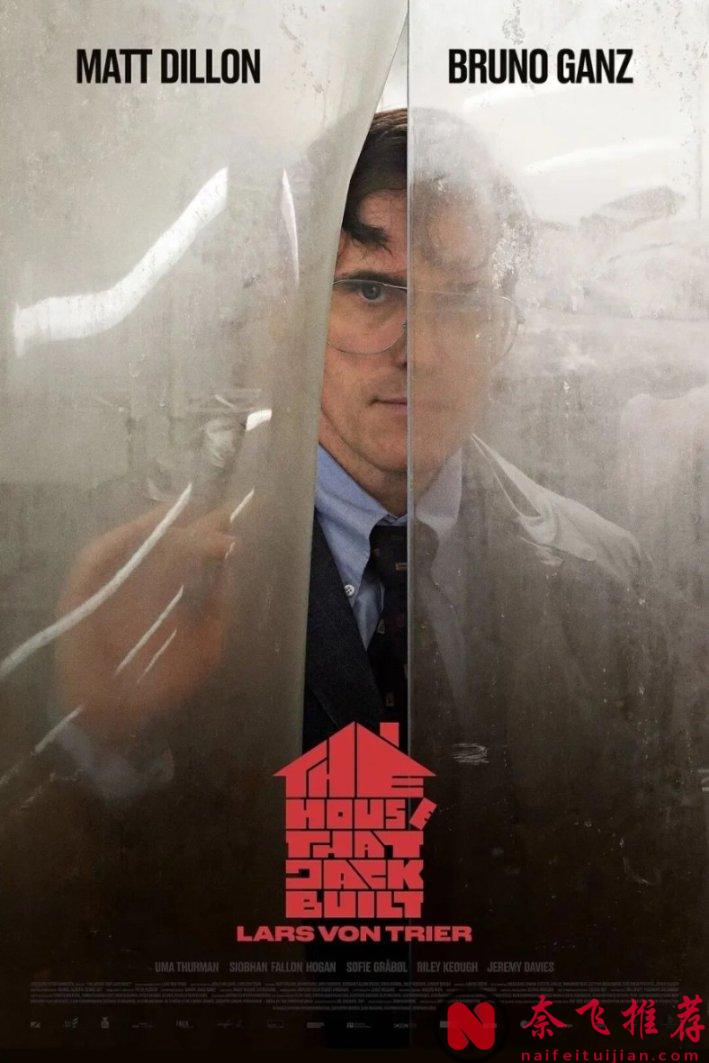

這就是拉斯·馮·提爾帶來的《此房是我造/殺上癮(港) / 傑克蓋的房子(臺)》。

有人說它是爛片,有人視它為神作。

可無論你站在哪邊,這部電影都逼你面對一個赤裸的問題:

人性裡的惡,到底是汙點,還是另一種形式的真相?

此房是我造/殺上癮(港) / 傑克蓋的房子(臺) / 此房傑克造

如果倒著看《此房是我造》,開頭就是結局。

傑克,那個殺人如同呼吸的男人,被擺渡人維吉帶到了地獄深淵。

他原以為自己在造一座房子,實際上卻是在築一座屍體的教堂。

牆是冰冷的軀體,梁是僵硬的四肢,祭壇是他二十年來留下的六十多具屍首。

這場荒唐的建造,終於換來的是無間的墜落。

當銀幕暗下,你會突然意識到,這不只是傑克的懲罰,也是導演丟給所有觀眾的一面鏡子:

我們看得目不轉睛,到底是厭惡,還是享受?

電影被切分為五個片段。

它不是傳統意義上的劇情線,而更像傑克的"罪惡自述錄"。

第一個女人死在千斤頂下。

原因只是因為她嘴太碎,嫌傑克窩囊,不像個殺手。

結果,正是這句挑釁,喚醒了傑克的第一次衝動。

第二個死的是孤獨的寡婦。

貪財又防不住慾望,她被傑克輕而易舉騙進陷阱。

第三次,兩個年幼的孩子和他們的母親一起被獵殺。

那一幕讓不少觀眾直接離場,甚至有人罵這是對人性的褻瀆。

第四章,是漂亮的女孩。

她們因為輕信男人,成爲了標本,被擺拍、被懸掛,成為傑克所謂的"藝術"。

看似冷冰冰的章節,其實像一層層剝皮,把受害者變得越來越像符號,而傑克則越來越像在寫論文。

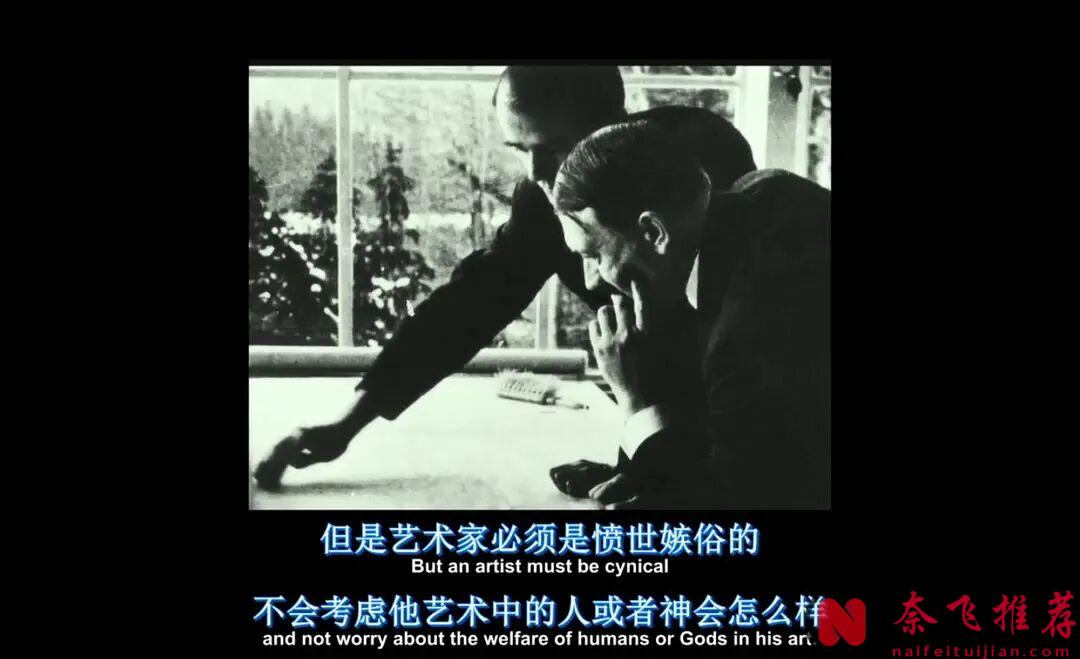

他冷靜、滔滔不絕,甚至把殘忍包裝成哲學。

但拉斯·馮·提爾從來不在乎你是否舒適。

他安排傑克和維吉的長談,就像是課堂上的辯論。

維吉不斷逼問:"你為何總是挑女人下手?是因為你覺得比她們高明"?

傑克回答得冰冷又傲慢:"因為她們配合"。

觀眾在影院裏想罵,但也不得不承認,這就是導演的惡意:

他把偏見說出口,把歧視赤裸展現,然後甩給你。

所以,為什麼一半觀眾會憤怒?

因為這不是電影在講故事,而是電影在揭露我們不願面對的偏見。

另一方面,傑克不是那種瘋癲大吼的殺手,他有潔癖。

殺人之後,他會反覆確認有沒有血跡殘留,直到神經錯亂。

這種執念讓他看似冷靜,其實是完全失控。

他把屍體當作雕塑,把照片當作畫布,把死亡當成酒窖裡的葡萄發酵。

在他口中,腐爛不是醜惡,而是釀造美酒前的必要過程。

你可能會覺得荒謬,但這正是導演的狠。

當殺戮與藝術掛鉤,道德感瞬間被擊碎。

影片《此房是我造》聽上去像個工程專案,可看完你才知道,那是一座祭祀死亡的廟宇。

傑克自詡為建築師,但磚石全是屍體。

他聲稱厭惡宗教,卻走了一條宗教化的路徑:

啓蒙、奇蹟、獻祭、毀滅……

直到徹底墜落。

他既是建築者,也是信徒,更是祭品。

而我們這些觀眾,則像圍觀儀式的會眾,被迫在惡與美之間,尋找模糊的界限。

但為什麼又有人堅持說它是"哲學電影"?

答案很簡單:電影沒有給你立場,它只逼你表態。

你看不下去,憤怒離場,那說明你選擇了道德。

你留下來,甚至鼓掌,那說明你承認惡也能成為藝術的一部分。

導演從來不想讓我們舒適,他只是要把這個兩難擺在你面前。

而真正被拷問的,從頭到尾都不是傑克,而是我們自己。

看完電影,我只記住一句話:

人性的灰度,比任何血腥畫面都要瘮人。

本文圖片來自網路