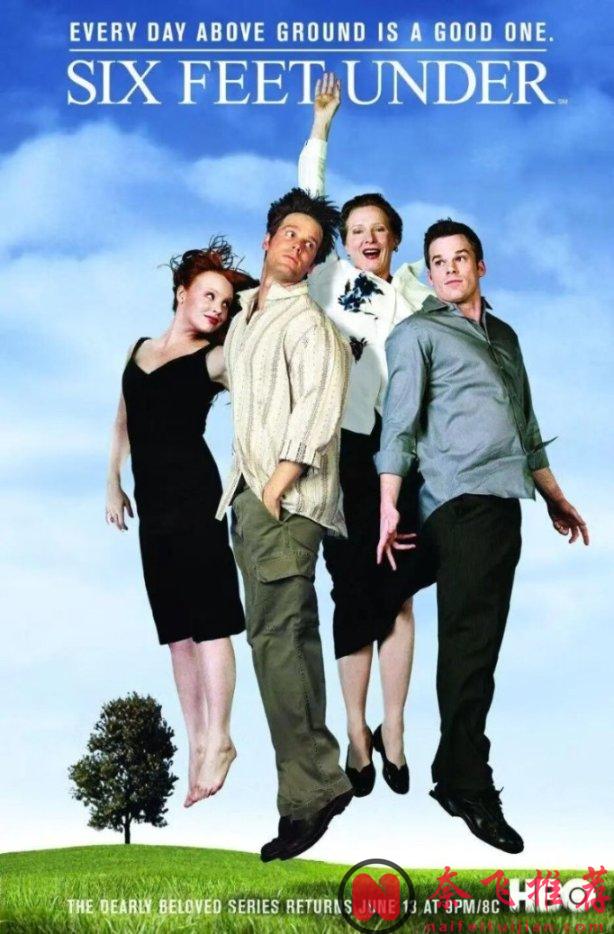

今天分享的這部劇是《六尺之下/六英尺下 / 身前身後(港) / 六尺風雲(臺) / 六尺風雲》。

這部劇不像其他劇集那樣追求刺激的劇情轉折。

而是平靜地帶領觀眾走進一個經營殯儀館的家庭。

讓我們在死亡這個永恆主題面前,重新思考生活的意義。

《六尺之下/六英尺下 / 身前身後(港) / 六尺風雲(臺) / 六尺風雲》

故事開始於費雪家族的父親納撒尼爾·費雪的突然離世。

他在自己生日當天被一輛公交車撞倒。

這個突如其來的死亡事件將分散在各地的家人重新聚集在一起。

大兒子內特原本在西雅圖過著自由的生活。

得知父親死訊後匆忙趕回洛杉磯。

內特這個角色充滿了矛盾。

他表面上抗拒著家族事業。

卻又深深被生死哲學所吸引。

在一次為高中女孩準備葬禮的過程中,他結識了同樣叛逆的布倫達。

兩人展開了一段充滿波折的感情。

二兒子大衛與內特形成鮮明對比。

他是個保守的同性戀者。

一直在努力平衡自己的性取向與家族事業的嚴肅形象。

大衛與警官基斯的關係是劇中最為動人的支線之一。

兩人從互相試探到最終建立家庭的過程,展現了愛與責任的真諦。

小女兒克萊爾正處於青春期的迷茫中。

她在藝術學校尋找自我。

同時也在家族殯儀館的陰影下成長。

她嘗試各種方式來定義自己。

從不良少年到藝術創作。

最終在死亡這個永恆主題中找到了自己的藝術表達。

母親露絲則在丈夫去世後開始了自我探索的旅程。

她先是與一位理髮師發生了短暫戀情。

後來又與一位同樣喪偶的男子建立了關係。

露絲的故事告訴我們。

即使到了中年,人們依然有能力重新塑造自己的生活。

《六尺之下》的每一集都以一個人的死亡開場。

這些死亡方式千奇百怪。

有的荒誕,有的平凡,但每一個逝者都會來到費雪家族的殯儀館。

這種敘事結構巧妙地提醒著觀眾。

死亡是每個人終將面對的結局,而如何活著纔是最重要的課題。

劇中有一個令人難忘的情節。

一位老人提前為自己規劃了葬禮,每個細節都精心安排。

但當葬禮真正舉行時,到場的人卻寥寥無幾。

這個場景促使內特思考。

我們是否過於關注死後的儀式,而忽略了生前的真正連線?

《六尺之下》最了不起的地方在於它從不刻意煽情。

而是透過平凡的日常對話和細微的人物表情展現出生活的真實質感。

費雪一家會為誰該洗殯儀館的毛巾而爭吵。

也會在晚餐桌上討論當天的業務。

這些看似普通的家庭場景,因為發生在殯儀館這個特殊環境中。

而具有了更深刻的意義。

劇集的大結局被廣泛認為是電視史上最完美的終結之一。

透過一個跨越數十年的蒙太奇,我們看到了每個角色生命的終結。

這個結局沒有迴避死亡的必然性。

卻同時歌頌了生命的美好。

當克萊爾年老臨終時,她眼前浮現出所有先她而去的親人。

那一刻沒有悲傷,只有平靜的接納。

如果你正在尋找一部能夠觸動心靈、引發思考的劇集。

《六尺之下》絕對值得你投入時間。

它或許不會讓你哈哈大笑。

但一定會讓你在看完後,以全新的眼光看待自己的生活。

今天的分享就到這裏了,感興趣的劇迷可以去看了。