你可能聽過他的名字:

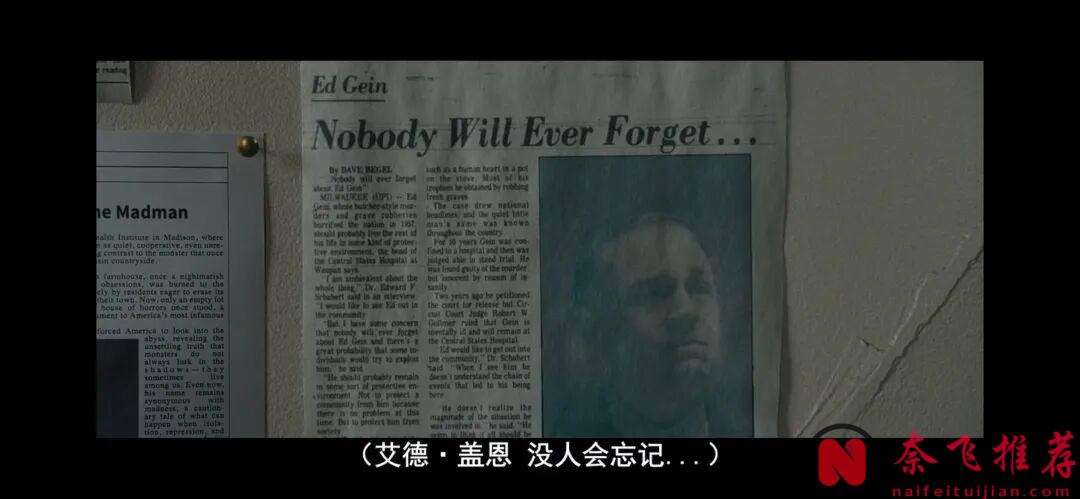

艾德·蓋恩(Ed Gein)。

那個讓美國噩夢化為現實的人。

那個讓《驚魂記/精神病患者 / 觸目驚心(港) / 精神病人》《電鋸驚魂 / 恐懼斗室X(港) / 奪魂鋸X (臺)》《沉默的羔羊》都有原型可循的"怪物"。

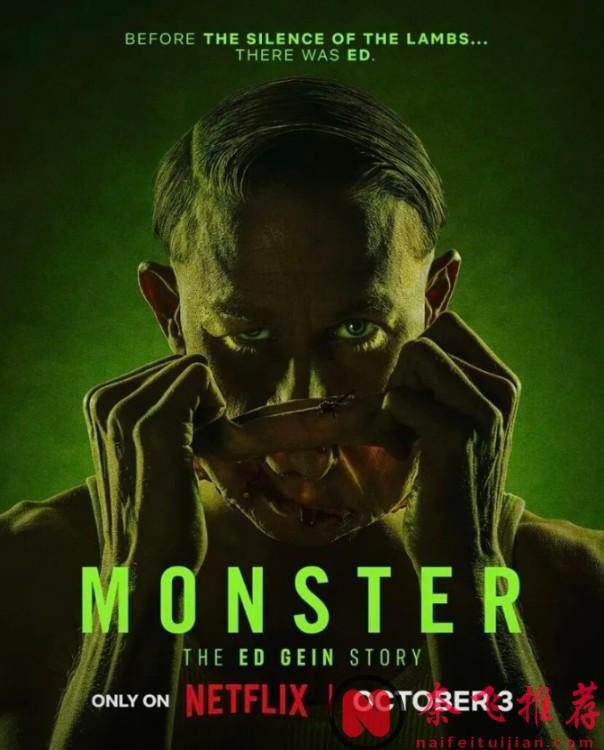

如今,Netflix 把他的故事拍成了劇集《怪物:艾德·蓋恩的故事》(Monster: The Ed Gein Story)。

劇集講了一個普通人,如何在母親的陰影、孤獨的荒原和病態的愛裏,一點點被養成怪物。

怪物:艾德·蓋恩的故事

影片的開場,是一片靜得可怕的雪原。

小鎮沉睡,唯一亮著燈的,是艾德·蓋恩家的農舍。

母親奧古斯塔是一個虔誠到偏執的宗教女人。

她告訴兒子:"女人是撒旦的工具,只有我,是純潔的,只有我纔會愛你"。

於是,艾德學會了把世界分成兩類:

母親與罪人。

天使與汙穢。

導演用冷灰的色調拍出了那種窒息感。

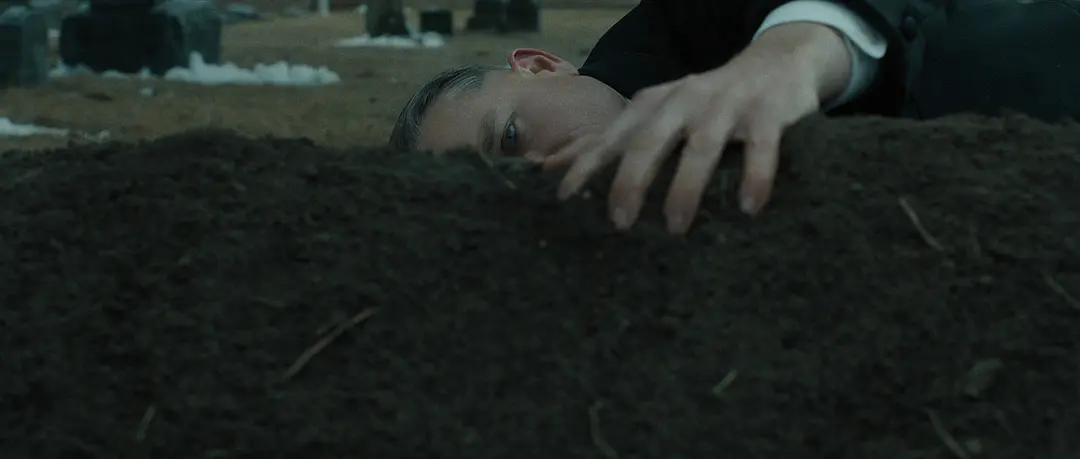

母親去世後,艾德徹底崩潰,精神不正常。

當天晚上,他挖掘母親的墳墓,只為帶母親回家。

隨後更是一發不可收拾:用死人的皮做傢俱、做衣服、做母親的替身。

他在墮落中尋找救贖,

在罪惡中重建愛。

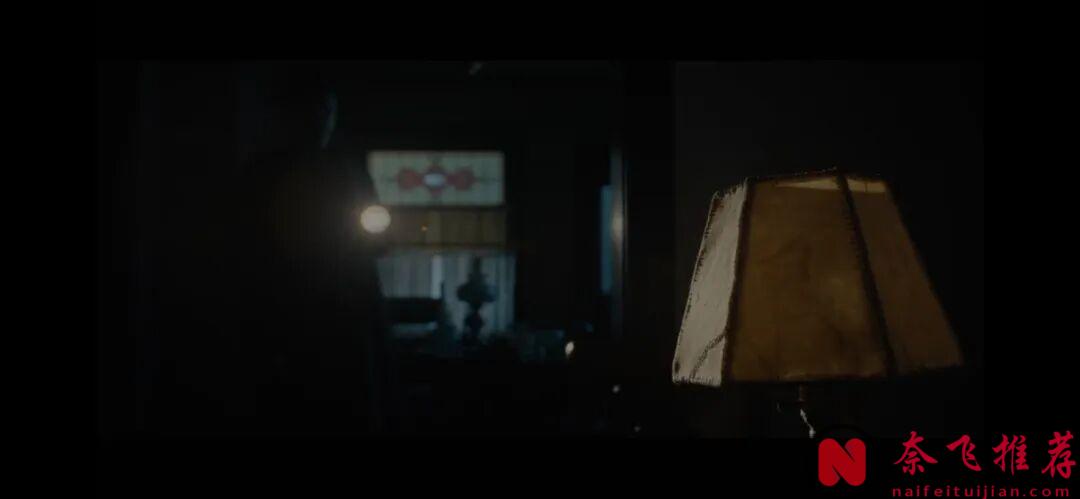

有一幕場景,他坐在昏暗的燈下,

一針一線縫著人皮做的椅套,

嘴裏輕聲呢喃:"母親,這樣你就能永遠坐在這裏了"。

鏡頭不動,光線微閃,

觀眾卻感受到一種令人作嘔的溫柔。

導演沒有讓血噴出來,他選擇讓愛腐爛。

讓母愛變成宗教,讓信仰成為殺戮的理由。

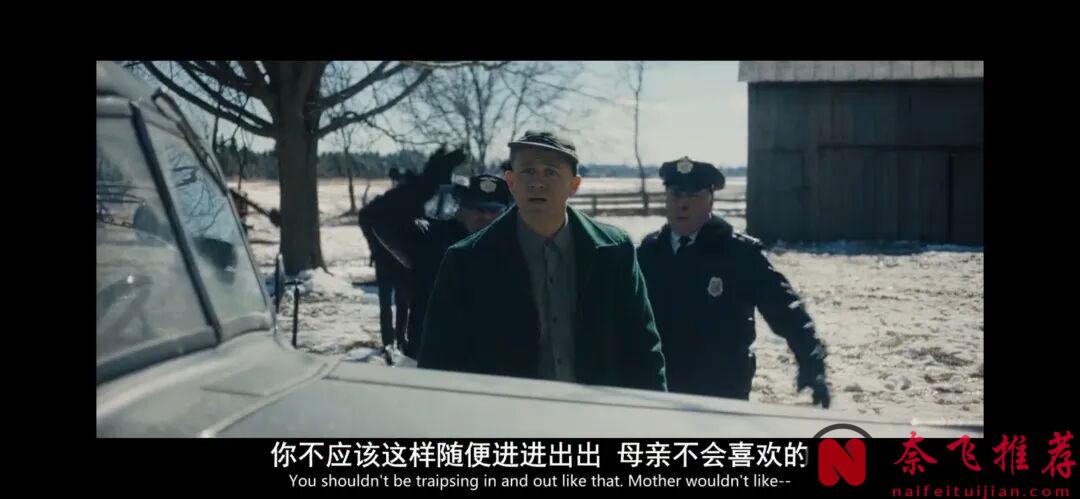

劇中,警察破門而入的那一刻,是全劇高潮。

他們舉著手電筒,照亮一間噩夢工坊,

皮質燈罩、面具、屍骨製成的杯具......

那不是犯罪現場,

那是一座聖壇。

艾德跪在地上,滿臉平靜,

他說:"我只是想讓她回來"。

這一幕震碎人心。

他不是在殺人,他是在修補信仰破碎的洞。

他崇拜的不是暴力,而是失去。

從《驚魂記》到《電鋸驚魂》,

從《沉默的羔羊》到《德州電鋸殺人狂》,

我們不斷地重拍、重寫、重演艾德·蓋恩。

他成了文化的怪物,一個被反覆消費的噩夢。

而導演在劇中放下的那句臺詞,

幾乎像是在對觀眾控訴:

"怪物不生於地獄,而生於人類的凝視"。

整部劇的底色,是宗教的異化。

母親以神的名義抹殺人性,

艾德以愛的名義延續罪惡。

信仰太強,理智就死。

愛太深,界線就沒了。

而孤獨,是最深的煉獄。

在那座偏僻的農場,艾德唯一的聲音是風聲。

他用屍體做家人,

用人皮縫溫暖。

他從來沒想毀滅世界,只是不想被世界遺忘。

在聚集的最後一幕中,老年的艾德坐在精神病院,

看著窗外的風景,他又見到了媽媽。

她就坐在那兒,坐在了艾德的身邊。

觀眾這才明白,

有些人不是生來邪惡,

他們只是,被孤獨養成了怪物。

看完《怪物:艾德·蓋恩的故事》,你會覺得窒息。

不是因為血腥,而是因為真實。

他真的存在。

他的房子真的被挖掘過。

那些恐怖的傢俱、器具、皮面具,都在檔案裡。

你甚至會想,也許他只是太孤獨了,孤獨到把死亡當成唯一的陪伴。

而那句片尾字幕,像是給整部劇的墓誌銘:

"怪物並非生來如此,他們只是,被我們遺忘太久"。

本文圖片來自網路