每一个性侵受害者的内心都仿佛被锁进了一个无法窥视的“黑箱”。

这些隐秘的角落,常常被社会的沉默所掩盖,直到有人勇敢地站出来,用光芒穿透黑暗:

伊藤诗织就是这样一位先驱者。

2015年,初入新闻行业的伊藤诗织,年仅26岁,怀揣着对未来的憧憬,却遭遇了改变一生的噩梦 —— 被山口敬之迷J。

山口敬之身份特殊,身为前 TBS 驻华盛顿分局局长,还与前首相安倍晋三私交甚密。

但伊藤诗织没有选择沉默,2017年,她毅然对山口敬之提出性侵诉讼。

作为一名新闻记者,伊藤诗织有着骨子里的使命感,传播事实是她的信念。

这让她无法像多数日本女性一样,在遭受性侵后选择遗忘与沉默,因为那将是对自我职业身份的背叛。

记者身份也赋予她一种 “解离” 能力,能将 “受害者” 的自己与 “记者” 的自己分开,以减轻痛苦。

从决定抗争开始,伊藤诗织便踏上了一条布满荆棘的道路。

她先是在2017年5月份于司法记者俱乐部召开新闻发布会,实名公开自己的受害经历。

这一行为在日本社会掀起轩然大波,因为在日本文化里,揭露此类事情被视为可耻。

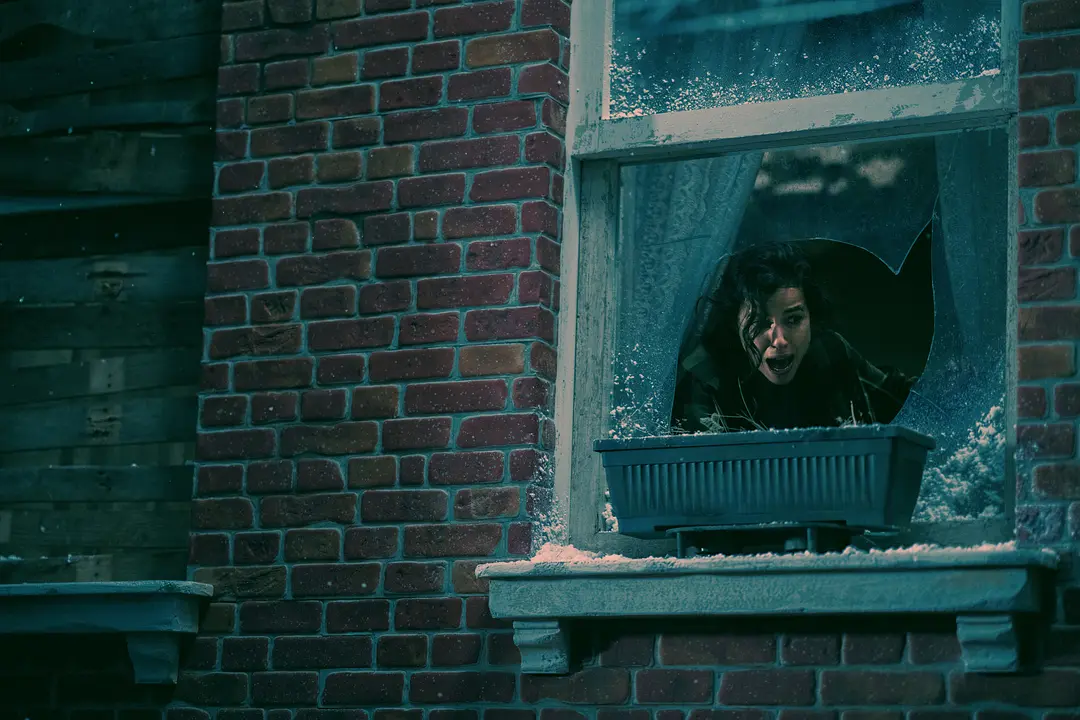

随之而来的是死亡威胁、网络欺凌和仇恨邮件,她甚至被迫离开公寓,到朋友家借住。

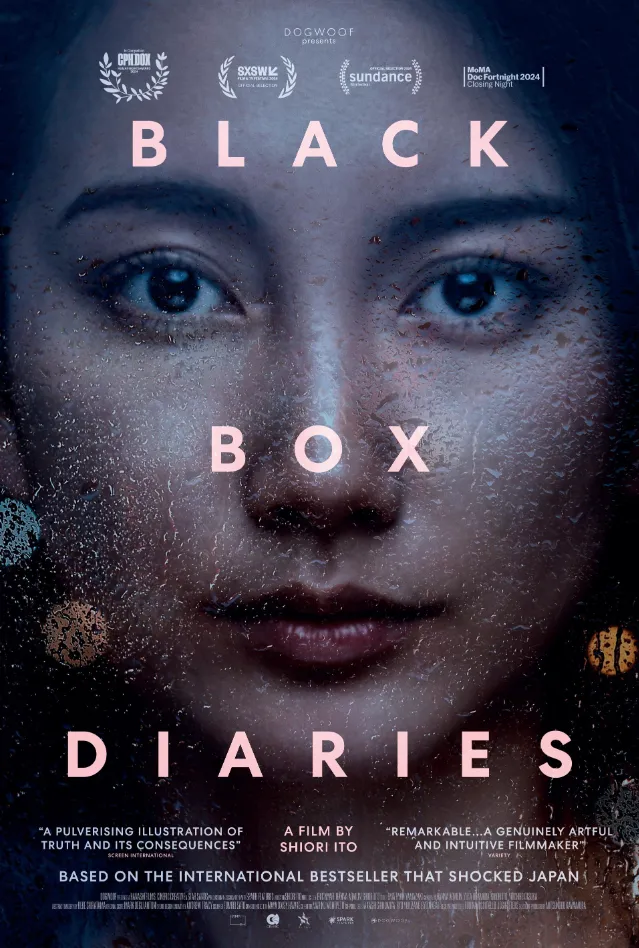

纪录片《黑箱日记》呈现了这一艰难历程的诸多细节。

影片开篇,深蓝泛光的水面映入眼帘,几片樱花飘落,片头文字提醒观众深呼吸,准备面对这场震撼人心的故事。

最初,伊藤诗织只是出于自我保护,用视频、录音记录与案件相关的关键信息,没想到这些素材最终汇聚成一部极具力量的纪录片。

它不仅是案件调查记录,还融入第一人称 “日记体” 自白,视角在记者与亲历者之间切换,让观众看到一个立体的抗争过程。

高中就赴美求学的伊藤诗织,习惯用英文表达情绪,影片中,她手写的英文日记可视化地呈现在银幕上,与她用日文交流时的状态形成对比。

说英语的她更放松、理性,而说日语时相对拘谨、柔软。

这种语言差异,也侧面反映出她内心两种文化的拉扯,成长过程中的日本文化与海外求学吸收的欧美文化,时常在她身上交锋。

家庭也是影片展现的重要部分。

伊藤诗织面临着原生家庭带来的复杂情绪,妹妹发来担心她被污名化的语音,她在车上给妈妈打电话告知不予起诉结果,父亲提出陪她上庭,这些来自家人的声音在漫长隧道画面中播放,仿佛暗示着她在家人与真相坚持之间那条漫长又曲折的路。

在案件推进过程中,伊藤诗织遭遇了各种人和事。

与侦探 A 的通话录音令人震惊,A 虽在案件中有正面作用,但也有酒后失言,说出类似让伊藤嫁给他等冒犯话语,伊藤只能强忍应付。

还有酒店门卫最后一刻站出来作证,东京都知事出于选举目的邀请伊藤加入她的ZD,人性的复杂在这些人物身上尽显,影片没有过多评判,却留给观众深入思考的空间。

伊藤诗织不只是受害者、幸存者,她还是记者、导演、作家。

她从小向往成为新闻记者,在经历性侵后,对新闻报道有了更深思考,投身纪录片领域,希望挖掘真相。

她亲自执导《黑箱日记》,觉得只有自己能真正讲好这个故事,还能加入情感表达。

回顾这一路,伊藤诗织经历无数绝望时刻,但她坚信讲述故事的力量。

《黑箱日记》从第一人称视角,记录了伊藤诗织从决定公开到打赢民事诉讼的过程,有坦诚独白、真情流露,观者能深切体会她的不易。

这部纪录片在多地放映都引发强烈反响,在香港国际电影节上一座难求,观众哭成一片;

在纽约 MoMA 国际非虚构电影和媒体节闭幕放映时,也让观众沉浸其中,为伊藤诗织的经历或悲或喜。

伊藤诗织用自己的故事,不仅为自己赢得尊严,也为更多女性发声,让人们看到打破黑箱的希望之光。