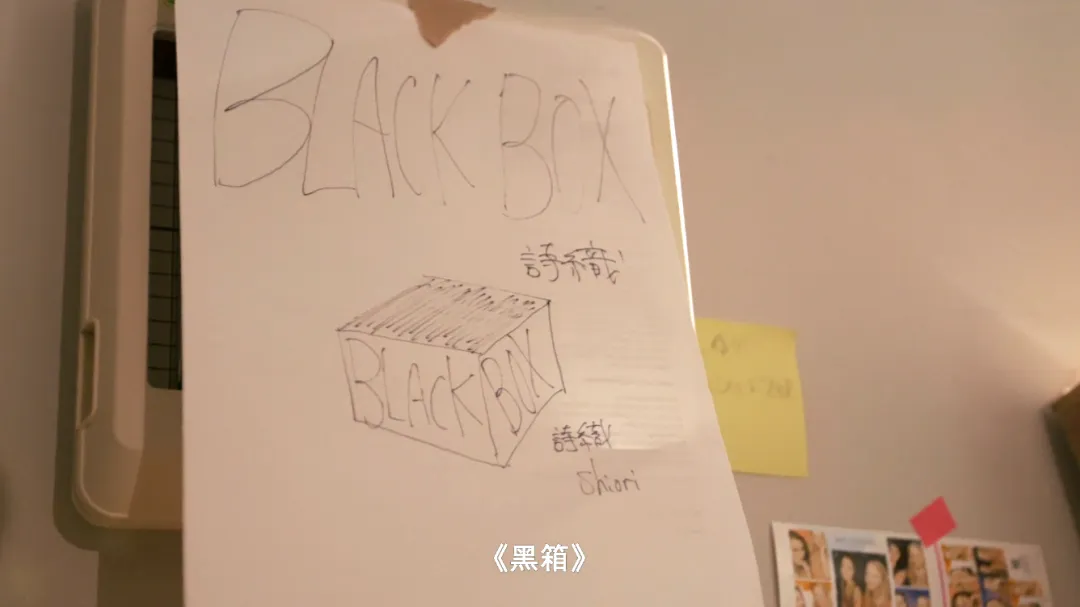

每一個性侵受害者的內心都彷彿被鎖進了一個無法窺視的“黑箱”。

這些隱秘的角落,常常被社會的沉默所掩蓋,直到有人勇敢地站出來,用光芒穿透黑暗:

伊藤詩織就是這樣一位先驅者。

2015年,初入新聞行業的伊藤詩織,年僅26歲,懷揣著對未來的憧憬,卻遭遇了改變一生的噩夢 —— 被山口敬之迷J。

山口敬之身份特殊,身為前 TBS 駐華盛頓分局局長,還與前首相安倍晉三私交甚密。

但伊藤詩織沒有選擇沉默,2017年,她毅然對山口敬之提出性侵訴訟。

作為一名新聞記者,伊藤詩織有著骨子裏的使命感,傳播事實是她的信念。

這讓她無法像多數日本女性一樣,在遭受性侵後選擇遺忘與沉默,因為那將是對自我職業身份的背叛。

記者身份也賦予她一種 “解離” 能力,能將 “受害者” 的自己與 “記者” 的自己分開,以減輕痛苦。

從決定抗爭開始,伊藤詩織便踏上了一條佈滿荊棘的道路。

她先是在2017年5月份於司法記者俱樂部召開新聞發佈會,實名公開自己的受害經歷。

這一行為在日本社會掀起軒然大波,因為在日本文化裡,揭露此類事情被視為可恥。

隨之而來的是死亡威脅、網路欺凌和仇恨郵件,她甚至被迫離開公寓,到朋友家借住。

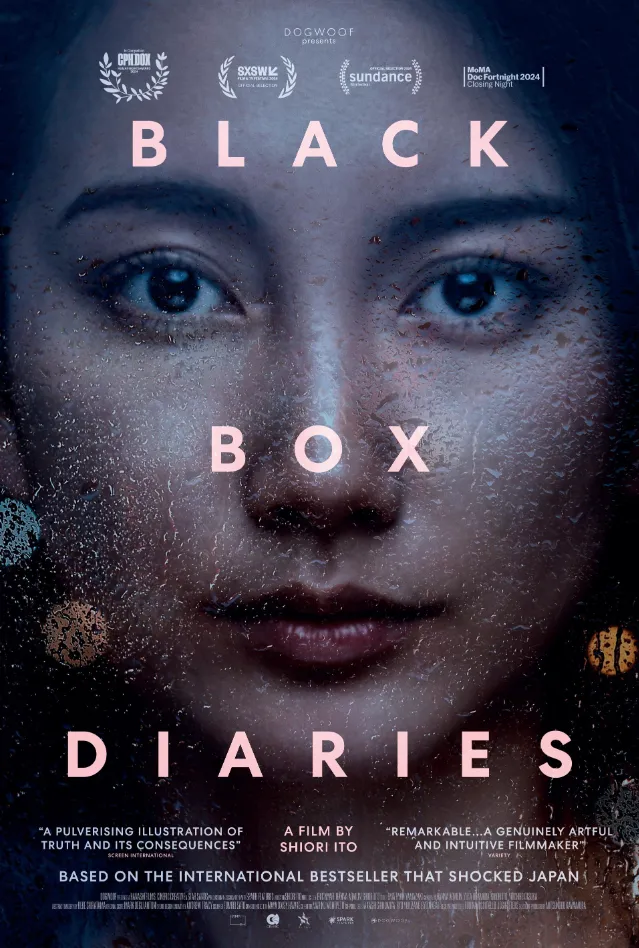

紀錄片《黑箱日記》呈現了這一艱難歷程的諸多細節。

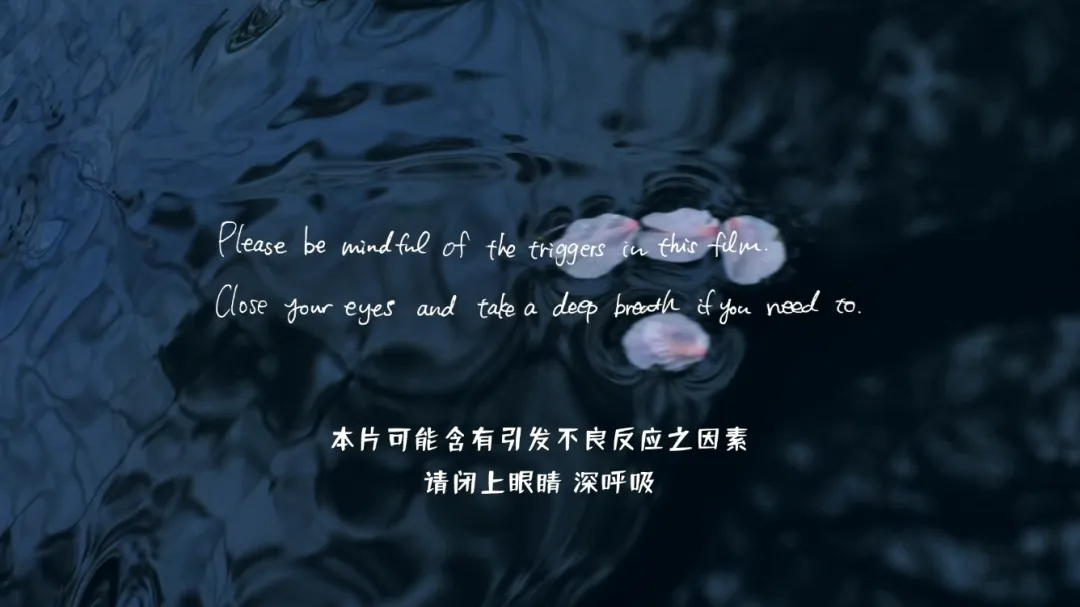

影片開篇,深藍泛光的水面映入眼簾,幾片櫻花飄落,片頭文字提醒觀眾深呼吸,準備面對這場震撼人心的故事。

最初,伊藤詩織只是出於自我保護,用影片、錄音記錄與案件相關的關鍵資訊,沒想到這些素材最終匯聚成一部極具力量的紀錄片。

它不僅是案件調查記錄,還融入第一人稱 “日記體” 自白,視角在記者與親歷者之間切換,讓觀眾看到一個立體的抗爭過程。

高中就赴美求學的伊藤詩織,習慣用英文表達情緒,影片中,她手寫的英文日記視覺化地呈現在銀幕上,與她用日文交流時的狀態形成對比。

說英語的她更放鬆、理性,而說日語時相對拘謹、柔軟。

這種語言差異,也側面反映出她內心兩種文化的拉扯,成長過程中的日本文化與海外求學吸收的歐美文化,時常在她身上交鋒。

家庭也是影片展現的重要部分。

伊藤詩織面臨著原生家庭帶來的複雜情緒,妹妹發來擔心她被汙名化的語音,她在車上給媽媽打電話告知不予起訴結果,父親提出陪她上庭,這些來自家人的聲音在漫長隧道畫面中播放,彷彿暗示著她在家人與真相堅持之間那條漫長又曲折的路。

在案件推進過程中,伊藤詩織遭遇了各種人和事。

與偵探 A 的通話錄音令人震驚,A 雖在案件中有正面作用,但也有酒後失言,說出類似讓伊藤嫁給他等冒犯話語,伊藤只能強忍應付。

還有酒店門衛最後一刻站出來作證,東京都知事出於選舉目的邀請伊藤加入她的ZD,人性的複雜在這些人物身上盡顯,影片沒有過多評判,卻留給觀眾深入思考的空間。

伊藤詩織不只是受害者、倖存者,她還是記者、導演、作家。

她從小嚮往成為新聞記者,在經歷性侵後,對新聞報道有了更深思考,投身紀錄片領域,希望挖掘真相。

她親自執導《黑箱日記》,覺得只有自己能真正講好這個故事,還能加入情感表達。

回顧這一路,伊藤詩織經歷無數絕望時刻,但她堅信講述故事的力量。

《黑箱日記》從第一人稱視角,記錄了伊藤詩織從決定公開到打贏民事訴訟的過程,有坦誠獨白、真情流露,觀者能深切體會她的不易。

這部紀錄片在多地放映都引發強烈反響,在香港國際電影節上一座難求,觀眾哭成一片;

在紐約 MoMA 國際非虛構電影和媒體節閉幕放映時,也讓觀眾沉浸其中,為伊藤詩織的經歷或悲或喜。

伊藤詩織用自己的故事,不僅為自己贏得尊嚴,也為更多女性發聲,讓人們看到打破黑箱的希望之光。