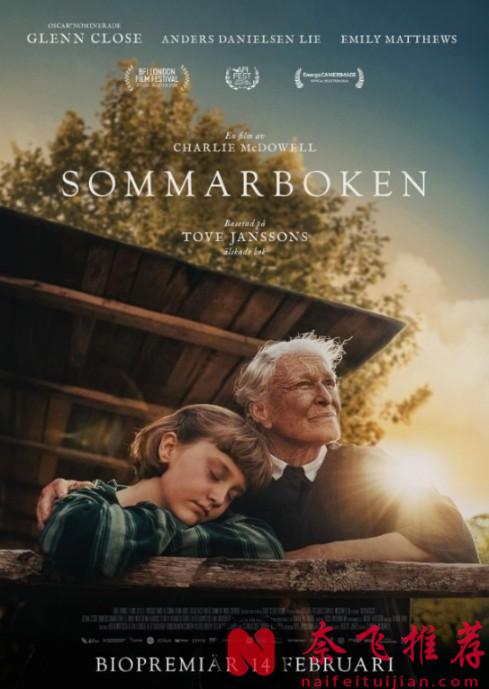

今天推薦的這部冷門佳作。

在倫敦電影節上映後便口碑爆表,登上豆瓣全球口碑榜top3。

娓娓道來的一部治癒故事。

溫柔,雋永。

——《夏日之書/夏日書》

夏日的芬蘭灣小島上。

九歲的索菲婭跟隨父親和祖母。

回到了這座承載家族記憶的木屋。

母親離世的陰影籠罩著這個家庭。

父親埋頭工作以逃避悲痛。

索菲婭因失去母愛而孤獨迷茫。

唯有年邁的祖母如同島嶼的守護者。

用沉靜的智慧維繫著三代人脆弱的紐帶。

索菲婭從抗拒島上的“無聊”,逐漸被祖母引領著感受自然的脈動。

指尖滑過溼潤的苔蘚,雙耳捕捉森林的私語,身體浸入清冽的海水。

當一場她暗自祈禱的暴風雨驟然降臨,恐慌席捲了她。

她害怕再次失去父親。

渾身溼透歸來的父親卻溫柔地解開她的心結。

“不是你呼喚的風暴,是我更早的祈願…媽媽也最愛風暴。”

這一刻,父女間冰封的情感在風雨沖刷下悄然消融。

祖母的告別靜水流深。

索菲婭與祖母在帳篷裡的夜談,揭示了生命更深的況味。

祖母哀嘆時間沖刷了記憶,連年輕時爭取女孩露營權的壯舉也只剩模糊的影子。

索菲婭將耳朵貼在她胸前,試圖捕捉那份消逝的感知。

祖母的身體日益衰弱。

粗重的呼吸、獨自僵臥的姿勢、在海灘蜷縮如天鵝的睡姿。

無不暗示著生命終章的臨近。

最終,在一個平常的清晨。

祖母在慣常聆聽自然聲響的位置靜靜駐足。

心跳聲漸弱,融入了永恆的潮汐。

“秋天”,她輕聲告別,合上了屬於她的夏日之書。

《夏日之書》沒有激烈的戲劇衝突。

卻精準刻畫了關係本質的位移。

索菲婭從依賴祖母的孩子,成長為能給予父親擁抱的小大人。

父親從自我封閉中走出,與女兒共同躍入象徵新生的海水。

祖母則從家庭的核心,安然退位為背景裡的柔光。

自然也從開篇的人類活動背景板。

在結尾化作一面映照生命輪迴的鏡子。

《夏日之書》的魅力在於其北歐式的靜默敘事。

它捨棄了跌宕情節。

用芬蘭灣的薄霧、苔蘚的觸感、壁爐的微光。

編織成一張細膩的情感之網。

最深刻的治癒往往藏在曬在面板上的陽光裡;

風暴過後的擁抱中;

以及學會放手時那聲輕如羽毛的“秋天”。

這不是一個關於戲劇性改變的故事。

而是一場關於生命如何在靜默中被自然重新校準的溫柔儀式。