最近看了一部超級致鬱的電影,看完之後真的是整個人都不好了。

說實話,這電影的氛圍營造得太到位了。

雖然不是傳統意義上的恐怖片,但它帶給人的壓抑感、恐懼感,遠遠超過了一些血腥場面能帶來的衝擊。

要是你打算找個輕鬆的下飯電影或者約會片,那這片子我勸你離遠點。

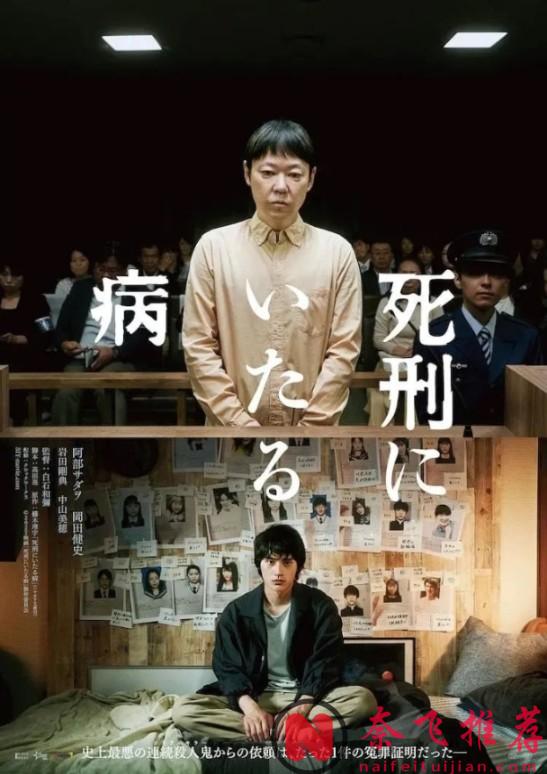

這就是我們今天要說的《死刑之病》。

死刑之病

電影一開始,你會以為這是一個關於冤假錯案的懸疑故事。

雅也,一個有些叛逆的大學生。

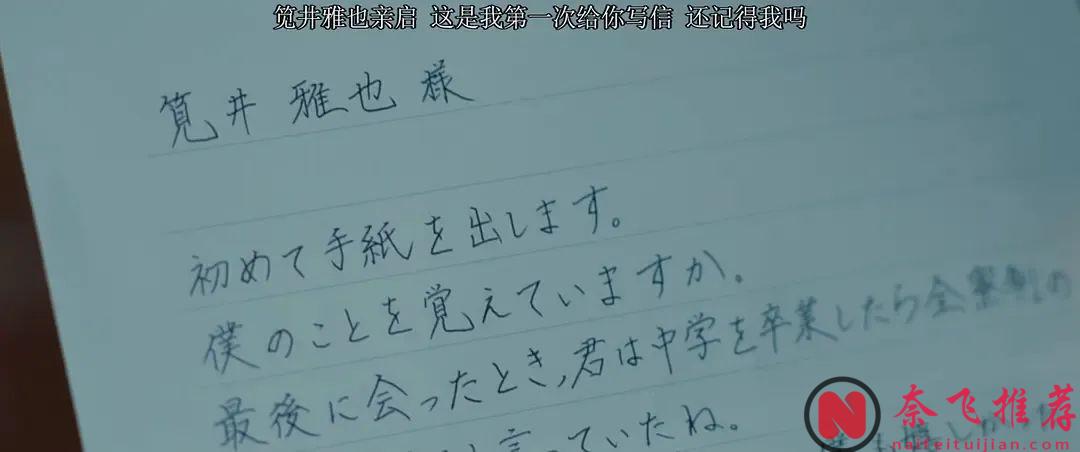

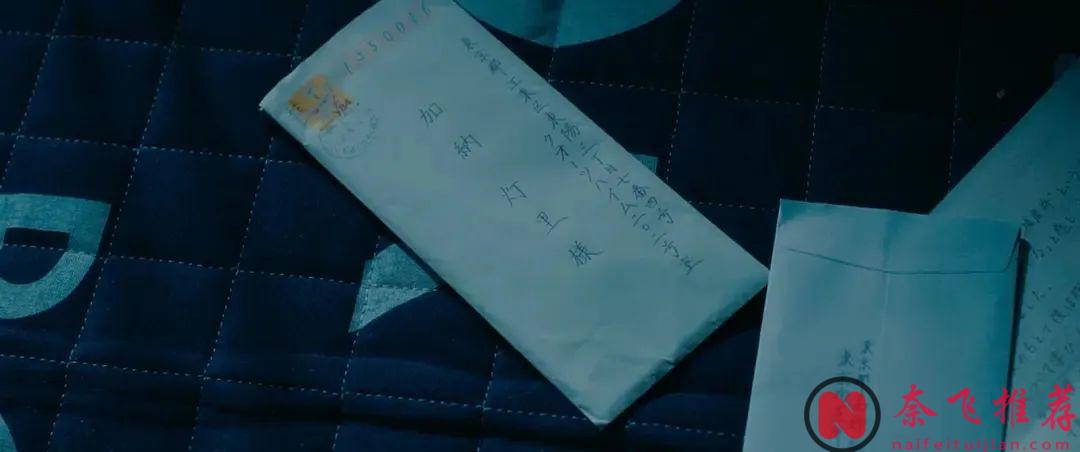

突然收到一封來自監獄的信,寄信人正是曾經對他很好的麪包店老闆:榛村。

這封信開啟了一個讓人不寒而慄的黑暗世界的大門。

榛村因連環殺人罪被判了死刑,但他堅稱自己其中一起案件是冤枉的。

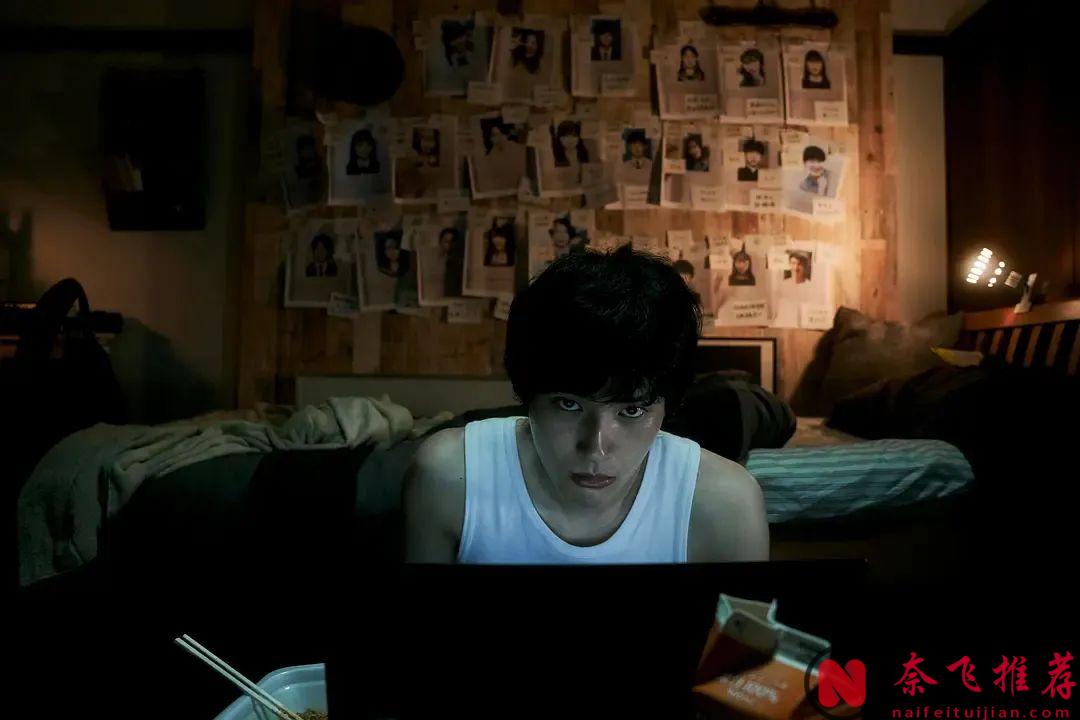

於是雅也開始調查,試圖找出真相。

本以為電影會沿著常規的推理路子走,結果越看越不對勁。

雅也慢慢開始發現自己被捲入了一個極其可怕的圈套,

而榛村也絕非什麼普通的殺人犯。

他表面看起來是個溫柔無害的麪包店老闆。

笑容總是那麼和善,甚至連監獄裏的看守都覺得他沒那麼壞。

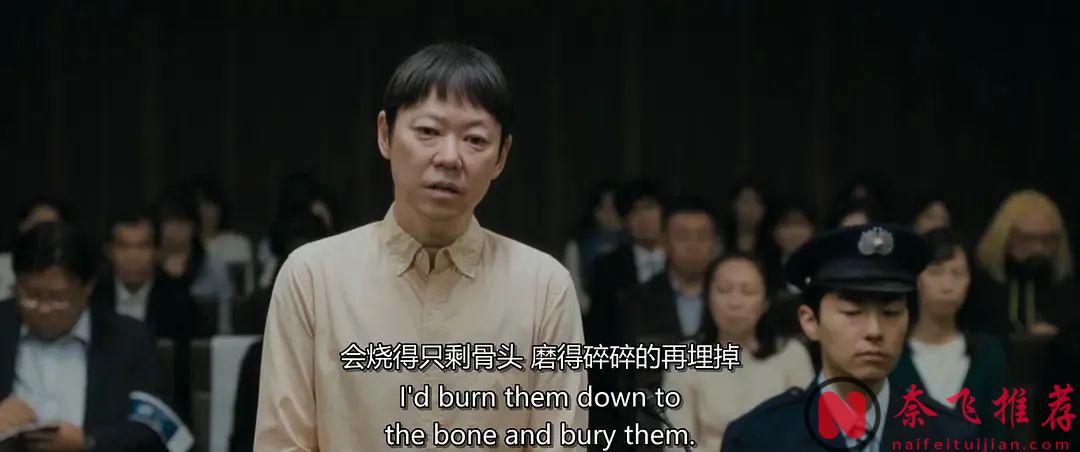

可事實是,他已經殺了24個人。

而且手段殘忍到令人髮指。

電影透過大量細節,逐漸揭露了榛村的可怕之處。

他不是那種隨便抓個人就殺的型別,而是非常有針對性地尋找目標。

他會選擇一些特定的受害者,花費大量時間培養信任。

等對方完全放下防備後再展開折磨。

那種冷血的殺戮方式、對人性的操控能力,讓人不由得背脊發涼。

更恐怖的是,電影不斷地讓你覺得榛村這個人似乎有點"好人"的影子。

無論是雅也還是作為觀眾的我們,在某些時刻都會被他的表象欺騙。

甚至在某個瞬間還會有一絲同情他。

就是這種心理上的操控,讓電影從頭到尾都瀰漫着一種無法言說的不安感。

有一段特別令人毛骨悚然的情節,就是雅也和榛村的第一次見面。

榛村坐在監獄探視室裏,笑容依然如昔,彷彿他還是那個曾給雅也溫暖的小鎮麪包師。

可是,電影透過鏡面反射,兩個人的臉重疊在一起,

似乎暗示著雅也的內心世界已經開始受到榛村的影響。

隨著劇情推進,雅也逐漸陷入了對自己身份的懷疑。

他開始覺得自己和榛村有著某種共通的黑暗面。

特別是在一場地鐵衝突中,雅也突然對著對方發狂,差點就動手殺人。

那一刻,觀眾都能感受到雅也內心壓抑已久的憤怒和混亂情緒爆發出來。

而榛村,這個在監獄裏已經被判了死刑的殺人犯,

似乎透過某種方式,正在掌控著雅也的命運。

電影最後的反轉絕對是神來之筆。

在雅也和女友燈里約會時,似乎一切都開始恢復正常。

然而,當雅也無意間撞到了女友的包,幾封熟悉的信掉了出來。

那是榛村的信件。

沒錯,燈裡也是榛村精神操控的受害者之一。

這一幕讓雅也徹底崩潰,而觀眾也被推向了心理懸疑的最高潮。

電影最恐怖的地方,絕對不是那些殘忍的殺戮場面。

雖然那些場景已經血腥到讓人不敢直視。

真正讓人感到恐懼的,是榛村對人心的操控力。

他不僅在監獄裏能繼續左右外面人的生活,甚至連看似完全無關的普通人,也不知不覺地成為他計劃中的一部分。

榛村這個角色讓我們看到了一種更深層次的邪惡。

他不僅僅是一個冷血殺手,更是一個能用溫和的笑容讓人放鬆警惕,進而一步步吞噬他們理智的惡魔。

電影裡的那句臺詞我至今記得:「他雖然殺了人,但我覺得他不是壞人。如果他需要幫助,我會幫忙。」

這話出自一個被榛村操控的鄰居大爺口中,聽起來讓人不寒而慄。

可仔細想想,我們在現實中是不是也經常被表象迷惑?

我們是不是也有那麼一刻,覺得自己能夠看穿別人的善惡?

這部電影無疑是對人性的深刻探討。

榛村這個角色雖然可怕,但更讓人不安的是他所象徵的東西:我們每個人內心潛藏的惡意。

在這部電影中,善與惡的界限被模糊化,

而我們也開始質疑:到底誰纔是獵物,誰纔是獵人?

本文圖片來自網路