第一秒,你會以為這是噩夢。

第二秒,你才發現夢裏那種不合邏輯的恐懼,放在現實裡,也能成立。

房間漆黑,角落裏傳來輕輕的咔嗒聲。

下一瞬,鐵絲繃緊、釘子飛濺、機關齊開。

你不是在逃命,你只是闖進了一個人的藝術展。

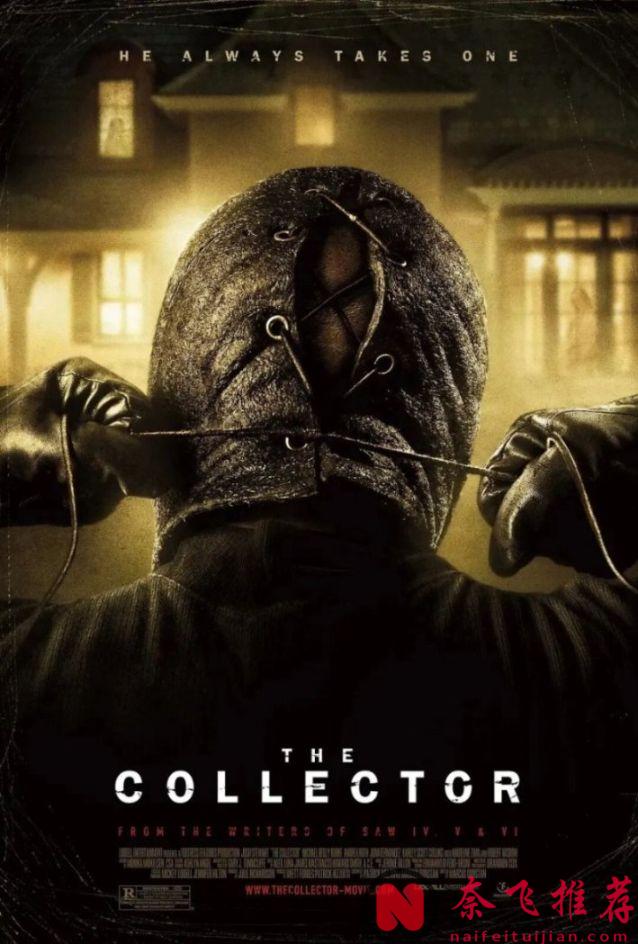

歡迎來到《夜魔/搜屍魔前傳(臺) / 收藏者 / 收集者 / 收集師》。

夜魔/搜屍魔前傳(臺) / 收藏者 / 收集者 / 收集師

一開始登場的主角阿金,怎麼看都像個"倒黴蛋"。

他是個修窗匠,白天正經工作,晚上卻要靠盜竊還債。

這一晚,他選中的,是他白天踩點的富豪家庭。

可惜他萬萬沒想到,真正的主人,並不是這戶人家。

而是一個戴著皮面具的男人。

他喜歡什麼?

收藏。

但他收藏的可不是古董、藝術品,而是人。

你能想象到的溫馨家庭場景,在這個家裏,直接變成了屠宰場。

地上是倒鉤鐵絲,牆裏藏著機關,燈光一關,全是獵殺的陷阱。

阿金的任務,不是偷東西。

而是逃出去。

說到這兒,不得不聊聊這個變態收藏家。

和《電鋸驚魂/恐懼斗室(港) / 奪魂鋸(臺)》裡的拼圖不同,拼圖至少還打著正義教育的旗號。

你吸毒?

你墮落?

那就來玩個生死遊戲吧。

但收藏家完全不是。

他不在乎你是好人壞人,甚至不在乎你做過什麼。

他只是單純、徹底、病態地喜歡看人受折磨。

他出入的地方,永遠佈滿機關。

人不是闖進來,而是被一步步逼進去的。

這點,比《電鋸驚魂/恐懼斗室(港) / 奪魂鋸(臺)》還要狠。

至少拼圖是"給你機會",收藏家卻是沒得選。

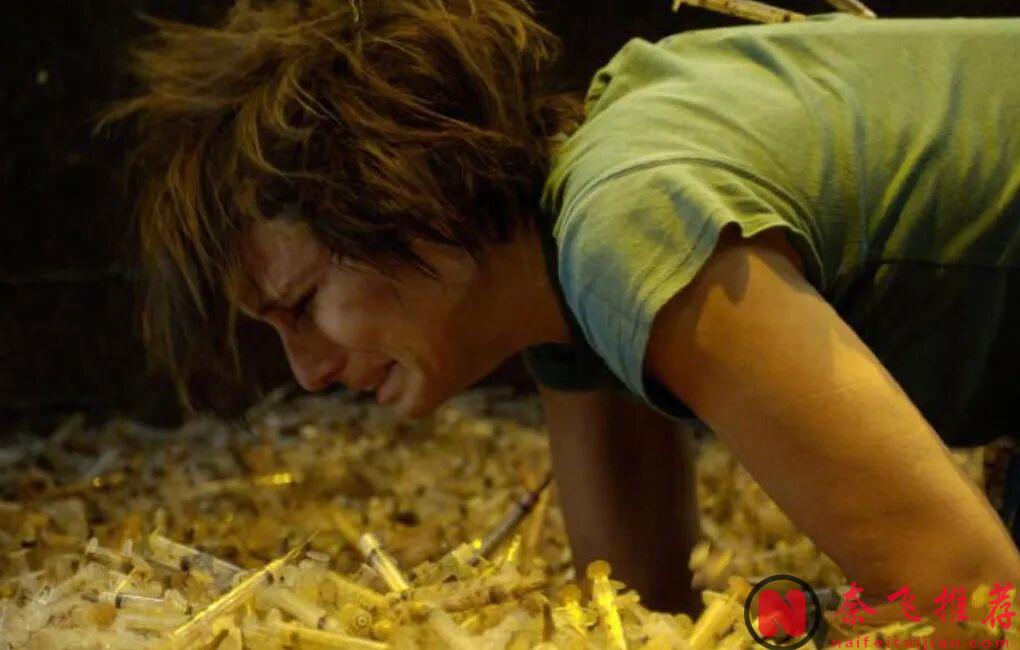

阿金在第一部裡的經歷,可以用四個字總結:地獄開局。

本來是來偷保險箱的,結果一進屋,就成了被獵殺的老鼠。

更慘的是,他不僅要救自己,還要在危機四伏的陷阱中,試圖拯救富豪一家老小。

夜色下的這棟房子,像是噩夢工廠。

每一條走廊都藏著冷笑,每一扇門後都可能是機關。

觀眾看得心臟狂跳。

導演更狠,根本不給你喘息。

你剛鬆口氣,下一個陷阱立刻出現。

恐怖片最怕什麼?

最怕觀眾覺得"無聊"。

而《夜魔》,幾乎從頭到尾,都是那種“坐不住”的窒息感。

第二部《夜魔2》,規模更大。

阿金好不容易逃出生天,結果卻又被捲進收藏家的新遊戲。

這次,他不是孤身一人。

而是跟一群陌生人,被困在一棟巨大的廢棄建築裡。

你以為人多力量大?

錯。

在收藏家的迷宮裏,人越多,死得越快。

各種機關升級,鮮血飛濺不再是意外,而是必然。

這就像是一場“活人試驗”,只要你不夠小心,就會被立刻淘汰。

恐怖片看多了,你會覺得套路都一樣。

可《夜魔》的狠勁,就在於它不光血腥,還特別絕望。

彷彿告訴你:在這個世界裏,沒有人能活著離開。

所以為什麼很多恐怖迷,會把《夜魔》捧成"小眾經典"?

因為它殘忍得很純粹。

沒有教育意義,沒有哲學探討。

就是赤裸裸的死亡遊戲。

你能感覺到收藏家那種冰冷的快樂。

看著人掙扎,看著人被機關吞噬。

甚至連導演都像是站在他那邊,殘忍地享受著鏡頭裏的血腥畫面。

它只講一個最簡單的邏輯:你進來,就是玩完。

問題來了:為什麼這種片子越殘忍,越有人愛看?

答案其實很直白。

因為它把我們心底的恐懼最大化。

我們都害怕:

夜路上,背後有人跟著;

推開門,不知道里麵藏著什麼;

原本熟悉的家,可能在一夜之間變成囚籠。

《夜魔》就是把這些隱隱的不安,放大成能砸進夢裏的機關。

它讓你直麵一個事實:

安全,只是幻覺。

聽起來殘忍,但不得不承認:

我們心裏,其實都帶著一點點收藏家的影子。

看到意外新聞,你會忍不住多看兩眼;

遇到事故現場,你嘴上說太慘了,卻挪不動腳步。

人類的天性,就喜歡窺探痛苦。

《夜魔》不過是把這種慾望撕開,讓你看見最赤裸的自己。

於是,當燈光亮起,觀眾們一邊罵變態,一邊期待下一集。

因為我們都清楚:

恐懼和快感,從來就是一枚硬幣的兩面。

《夜魔》不是完美的電影。

它邏輯粗糙,角色臉譜化。

但它有一樣東西做到極致:讓你痛苦到不敢眨眼。

這,就是它的魔力。

本文圖片來自網路