现代社会压力越来越大,不管是工作还是生活甚至感情,都给人们增添了无数烦恼,如果没有及时疏导自我的心情,很有可能演变成抑郁,推荐几部有关抑郁的电影,希望大家可以从中获得疏导郁闷心情的灵感。

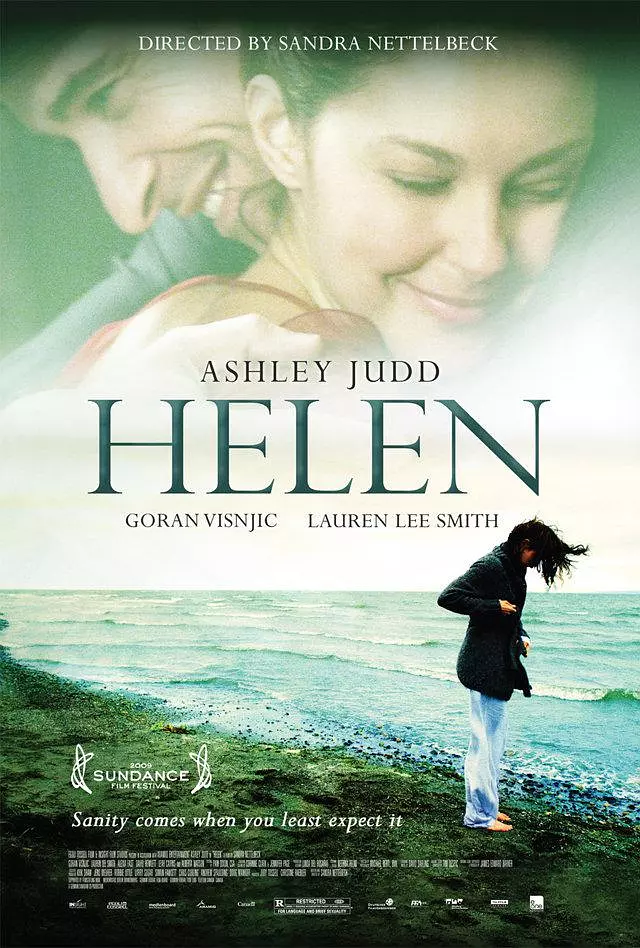

1、《海伦》2009年11月26日美国上映

在旁人眼中,海伦拥有一切,她是备受尊敬的大学音乐教授,钢琴前的气质让人移不开眼,她有个深爱她的丈夫大卫,住在郊区的独栋别墅里。可没人知道,每天清晨醒来,她都要用尽全力才能把自己拼凑成正常人的样子。

抑郁症像一堵透明的墙,把她和世界隔开,课堂上,她能精准分析肖邦《夜曲》的情感层次,却感受不到自己心跳的温度。直到某天,浴缸里的血水让大卫彻底看清,原来枕边人早已站在悬崖边缘。

一次住院治疗期间,海伦遇见了同样患有抑郁症的年轻女孩玛蒂尔达,玛蒂尔达的叛逆与直接让海伦开始直面自己的病情。两人在彼此身上看到自己的影子,逐渐建立起一种互相救赎的关系。最终,海伦学会接纳自己的脆弱,并尝试在专业治疗和家人的陪伴下寻找活下去的希望。

电影通过海伦的双重生活展现抑郁症患者的典型困境,表面正常内心却早已崩塌。海伦会在教课时突然失语,在派对上躲进洗手间痛哭,这种反差让人揪心。艾什莉·贾德的表演极具说服力,尤其是眼神中透出的空洞与自我厌恶。

电影并未给出彻底治愈的童话结局,而是停留在海伦尝试重新生活的瞬间,这种处理尊重了抑郁症的复杂性,救赎不是终点,而是日复一日的坚持。如果你曾受抑郁困扰,这部电影会让你感到“被看见”。

2、《忧郁症/世纪末婚礼(港) / 惊悚末日(台)》2011年5月26日丹麦上映

贾斯汀是一位才华横溢的广告创意总监,在姐姐克莱尔和姐夫约翰为她举办的豪华婚礼上,她的抑郁症突然爆发。尽管亲友们努力维持体面,贾斯汀却逐渐失控,她逃离宴会、在浴缸里麻木呆坐、甚至与陌生人性交,最终彻底崩溃。

婚礼变成一场灾难,她的婚姻还未开始就已结束。婚礼后,贾斯汀住进克莱尔的庄园休养,此时,一颗名为“忧郁星”的巨型行星正逼近地球,科学家们争论它是否会撞击地球。

克莱尔陷入恐慌,而贾斯汀却异常平静,甚至预言“忧郁星”会毁灭一切。当灾难真正来临时,贾斯汀反而成为最冷静的人,她用近乎超然的姿态安慰崩溃的姐姐,最终三人在行星撞击前的最后一刻相拥,等待世界的终结。

电影的开场是一组慢镜头的超现实画面鸟群坠落、贾斯汀在婚纱中沉没、忧郁星吞噬地球,营造出末日般的庄严与凄美,这种视觉语言让观众直接感受到抑郁,而非仅仅观看它。拉斯·冯·提尔用“忧郁星”象征抑郁症本身,它起初只是天边的微小光点,却逐渐吞噬一切。

贾斯汀的抑郁不是悲伤,而是彻底的麻木与虚无感,她在婚礼上的崩溃不是任性,而是灵魂被黑洞吞噬后的无力挣扎。电影的结局充满争议,行星撞击地球,一切归于虚无,对贾斯汀而言,这也许是一种解脱,电影没有给出答案,但暗示抑郁者的痛苦并非来自死亡恐惧,而是生存困境。

3、《丈夫得了抑郁症/阿娜答有点Blue(台) / 丈夫得了忧郁症》2011年10月8日日本上映

高崎干男是一名普通的公司职员,生活规律,性格严谨。他的妻子晴子是一名漫画家,性格散漫却乐观。某天,干男开始出现失眠、食欲不振、背痛等症状,起初他以为只是普通的身体不适,直到医生确诊他患上了抑郁症。

晴子起初对抑郁症一无所知,甚至误以为丈夫只是“心情不好”。但随着干男的症状加重,无法集中注意力、自责、甚至产生自杀念头,晴子决定辞去工作,全力照顾丈夫。她以“不努力也没关系”的态度陪伴干男,允许他脆弱,甚至鼓励他养一只蜥蜴作为精神寄托。

在漫长的康复过程中,干男经历了反复的病情波动,晴子也从最初的慌乱逐渐学会理解抑郁症的本质。最终,干男慢慢学会与疾病共处,晴子也将这段经历画成漫画,帮助更多人了解抑郁症。

电影没有刻意渲染抑郁的戏剧性,而是展现它在日常生活中的渗透,干男会在上班途中突然崩溃痛哭,会因为挤不出牙膏而绝望,这些细节让观众看到,抑郁不是“矫情”,而是一种真实的生理和心理疾病。

这是一部能减轻自责感的电影,它告诉你“脆弱是被允许的”,电影像一杯温水,没有轰轰烈烈的治愈奇迹,却用细腻的日常瞬间告诉我们,真正的爱不是拯救,而是陪伴对方穿越黑暗,同时尊重黑暗存在的权利。

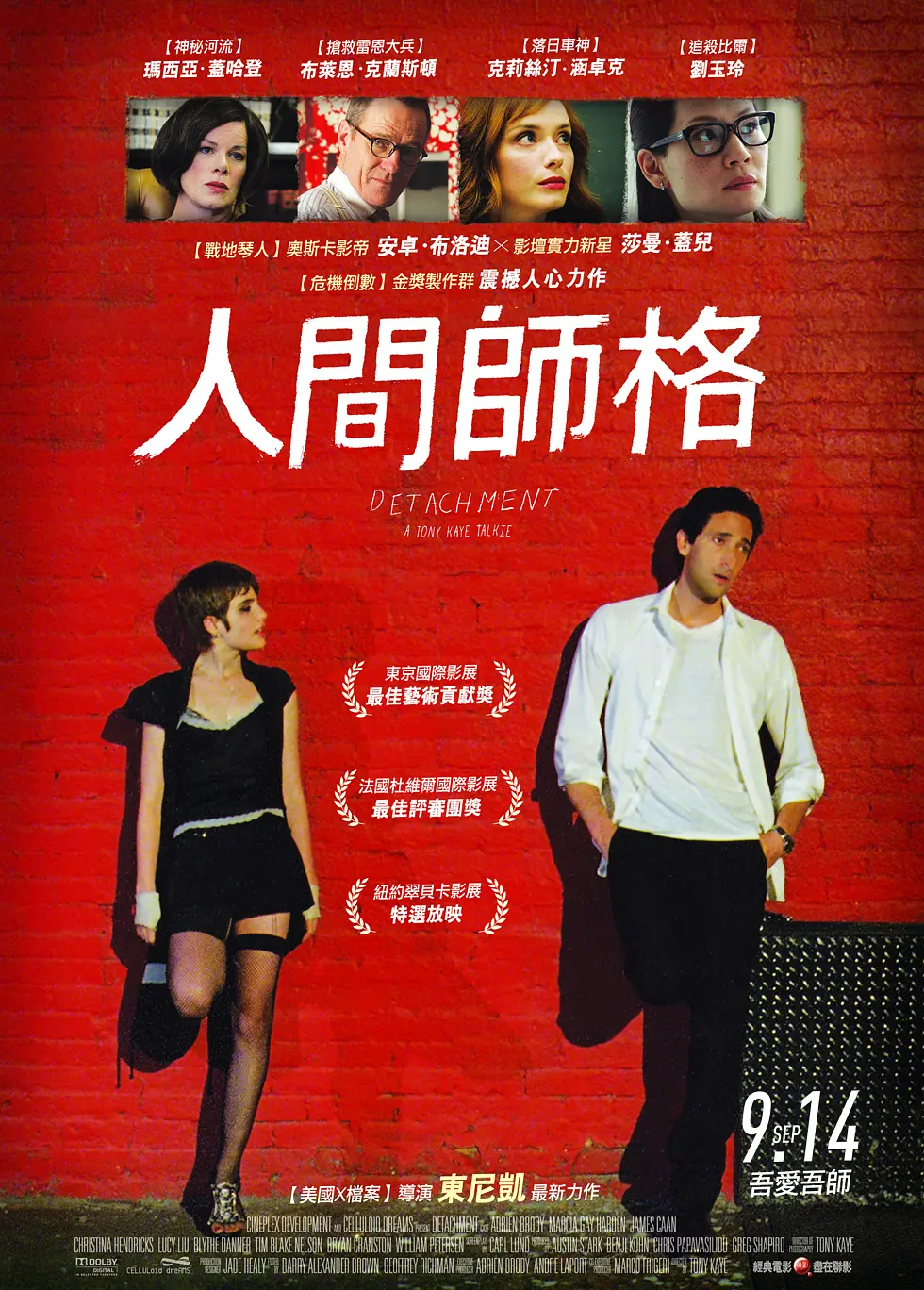

4、《超脱/人间师格(台)》2012年2月24日美国上映

亨利·巴特是一名代课教师,习惯在不同学校间流转,从不与任何人建立深层联系。他受聘于一所濒临倒闭的公立学校,这里的学生叛逆、厌世,教师们也充满无力感。在教学中,亨利用独特的方式试图唤醒学生,比如让他们写下自己的墓志铭。

同时,他收留了流落街头的未成年性工作者艾瑞卡给予她短暂的家庭温暖,然而,亨利自身的创伤逐渐浮现,他的母亲因精神问题自杀,外公如今也住在疗养院。

当艾瑞卡对他产生依赖,一名女学生因霸凌而自杀,亨利被迫面对自己一直逃避的情感联结。最终,艾瑞卡被社会福利机构带走,亨利继续踏上漂泊之路,但那些他触动的人与事,已在他心上留下不可磨灭的印记。

电影中的学校是当代社会的缩影,学生麻木地辱骂老师,教师机械地重复教案,校长只关心统计数据。亨利像一面镜子,照出教育系统最深的矛盾,我们试图传授知识,却无人教会年轻人如何生存。亨利用“代课教师”的身份保护自己,正如他用幽默和疏离来掩饰痛苦。

电影暗示真正的救赎或许不在于结果,而在于“尝试联结”的勇气。导演穿插了亨利童年回忆的动画片段、学生直面镜头的自白,让电影像一首破碎的散文诗,电影采用手持摄影的晃动感强化了失控的情绪,而冷色调的画面则让温暖瞬间显得尤为珍贵。

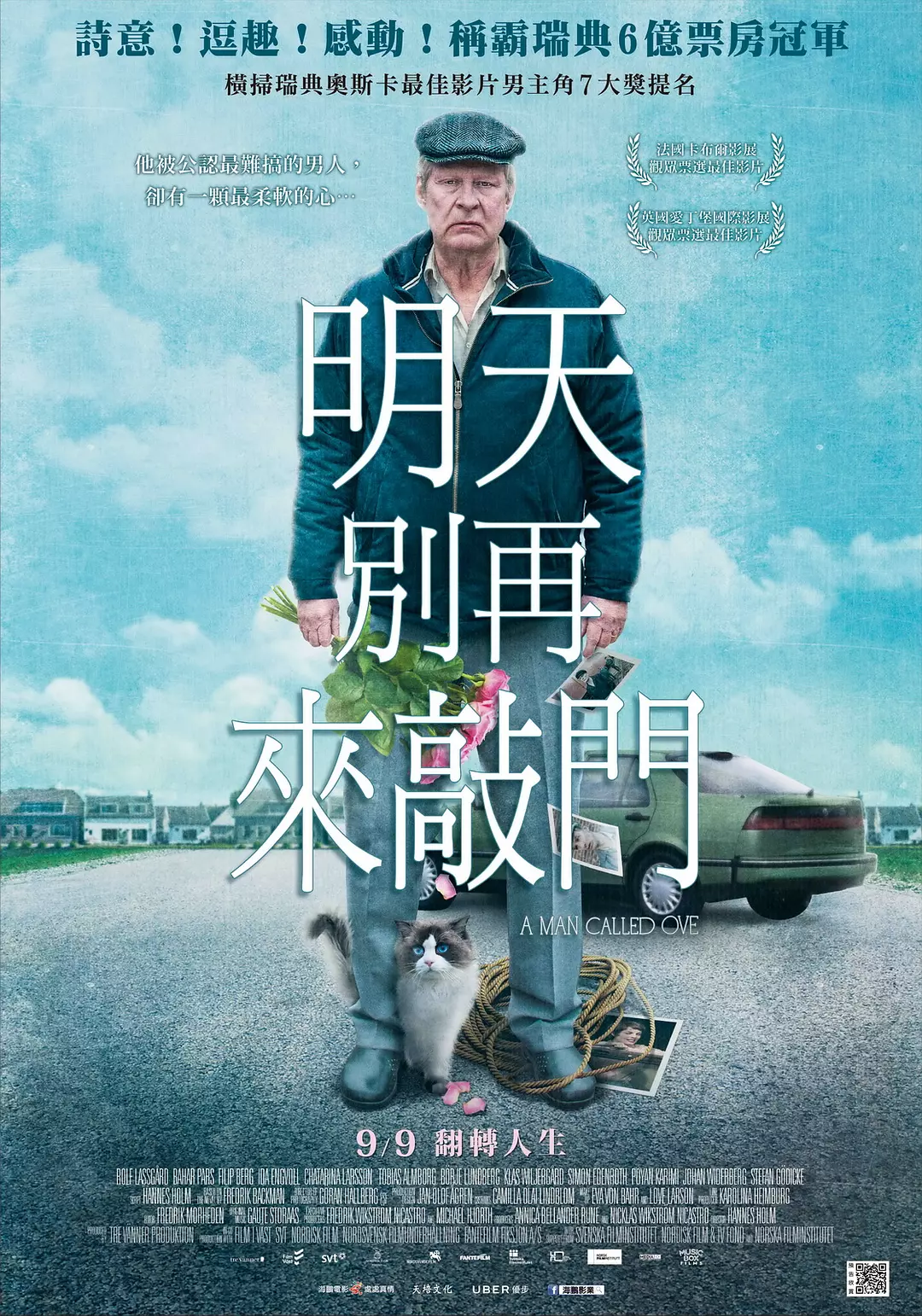

5、《一个叫欧维的男人决定去死/明天别再来敲门(台) / 想死冇咁易(港) / 叫欧裴的男人 / 欧维决定去死》2015年12月25日瑞典上映

59岁的欧维是一个脾气古怪、恪守原则的独居老人,在妻子索尼娅因病去世后,他决定自杀追随。然而,每次尝试都被意外打断,新搬来的邻居帕维娜一家总是需要他的帮助,倒车、修暖气、照顾孩子等等。

通过记忆闪回,我们逐渐了解欧维的一生,幼年丧母,青年丧父,房子被强拆,火车上邂逅一生挚爱索尼娅,却又因车祸让她瘫痪。这个“倒霉蛋”用愤怒对抗世界,直到遇见像太阳般温暖的索尼娅,她的离世带走了他全部的色彩。

随着与帕维娜一家的互动,欧维被迫重新参与生活。他收留流浪猫,教邻居开车,保护老友不被送进养老院,最终,在一个雪夜,欧维安详离世,梦里与索尼娅重逢,而他的葬礼上,挤满了那些他曾“嫌弃”却深深爱过的人们。

电影用黑色幽默解构了“求死”的沉重,上吊时绳子断裂,开枪时被敲门声打断。这些荒诞情节暗示,命运在强行挽留这个嘴硬心软的老人,因为世界还需要他的“多管闲事”。电影完美呈现了北欧人的情感逻辑,爱不是甜言蜜语,而是默默修好邻居的自行车,是暴雪中为陌生人铲出道路。

欧维的“厌世”本质上是种极致浪漫,他对世界的失望,源于曾如此热烈地相信过它。欧维的偏执有其根源,童年时父亲教他“诚实劳动”,但社会一次次背叛这种信念,索尼娅的出现让他相信善良,而她的离世又将他推入虚无。电影揭示了最动人的真相,我们从未真正失去所爱之人,只要还有人记得他们教我们生活的方式。