你转发过"人肉"的帖子吗?

你有没有在评论区下过一句"杀人偿命"?

你以为你站在正义这边,但《受害者》(The Victim)这部英剧会冷冷地反问你:

你,真的是那个好人吗?

今天要说的这部剧不是一部传统意义上的悬疑剧。

没有血浆四溅,没有烧脑反转。

它的杀伤力在于,它像一面镜子,逼你面对自己最不愿承认的道德投影。

故事只用了四集,却把观众拽进了一场没有赢家的伦理旋涡。

受害者/被害人

15年前,一个9岁男孩在苏格兰被杀,凶手是14岁的邻居。

案件尘埃落定,少年凶手服刑七年后获释,随后获得了新身份。

但受害者的母亲安娜,一直活在愤怒与悔恨中。

她相信,这个罪犯还活着,而且她认为找到了他:一个普通的公交司机克瑞格·迈尔斯。

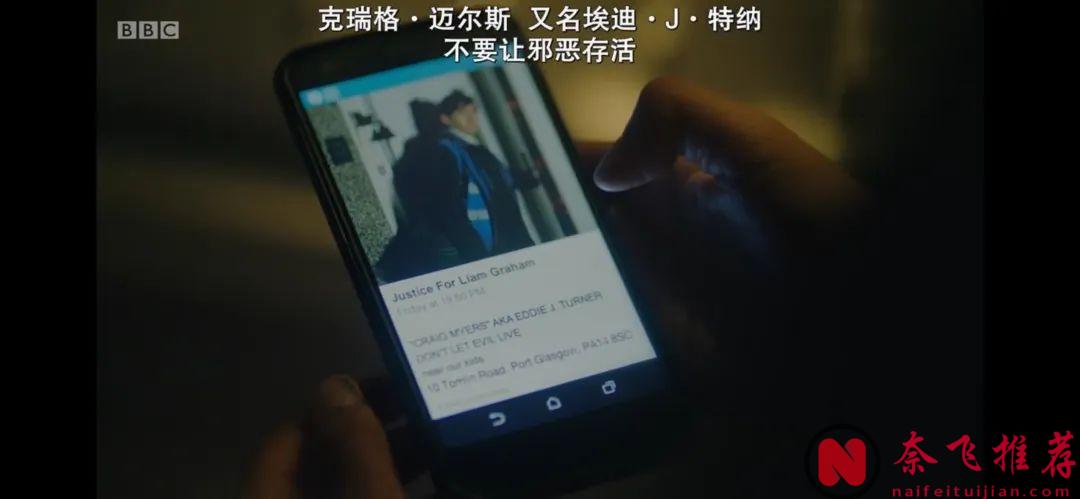

于是,她在网络上曝光了克雷格的照片,指控他是那名杀人少年。

她没有证据,只有"直觉"和"失去儿子的痛"。

很快,这场网络爆料掀起了风暴。

克瑞格的生活从此崩塌:他被殴打、下岗、家庭破裂,甚至他的孩子在学校也遭排斥。

他大声疾呼自己是无辜的,但没有人听。

在网民眼里,他就是凶手。

故事的最大张力,不是这两人谁对谁错,而是观众本能地想站队,却越看越沉默。

安娜是母亲,她的痛谁都无法否定。

可她借助网络私刑毁掉另一个人的生活,这种"替天行道",真的公正吗?

克瑞格看起来平凡得不能再平凡,但他是否在隐瞒过去?

或者,他真的是另一个无辜的"替死鬼"?

《受害者》的狠,在于它根本不想告诉你真相。

它只是把问题抛给你:如果正义迟到,你是否有权动手?

剧集用大量的沉默镜头展现崩溃。

安娜一个人在厨房啜泣,手指因为愤怒颤抖;

克瑞格在地铁站外被无端殴打,嘴角流血却无法报警。

他们都像是现代社会中的"隐形人",靠着最后一点点信念勉强活着。

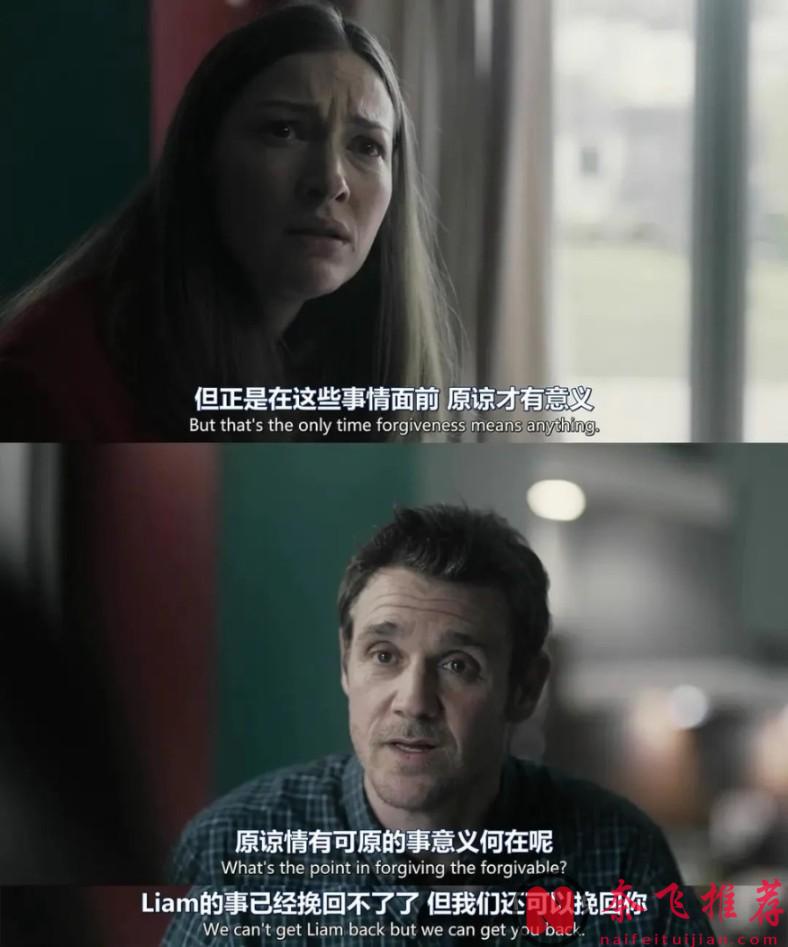

第四集结尾,安娜与克雷格在警局短暂对峙。

她痛哭,问:"如果是你,你会原谅吗"?

克瑞格没有回答。

那一刻,所有语言都苍白。

你以为你会宽容,其实你比任何人都想拿起石头。

这部剧的爆炸点,不在于剧情反转。

而在于观众意识到:我们每个人都可能是安娜,也可能是克雷格。

你觉得正义是法律的事,其实更常是情绪的产物。

你觉得网络能说真话,其实它只在制造审判。

你觉得你在关注案件,其实你在参与迫害。

这不是一场"你死我活"的对抗,而是一场"你我皆输"的战役。

这部剧的社会意义远大于娱乐价值。

它直面网络暴力、道德偏执、媒体操控,精准描摹了我们这个时代:人人都有话语权,人人也可能成为下一个靶子。

你曾以为"正义"是高高在上的白袍骑士,但看完《受害者》你会发现,正义更像一颗子弹,它可能穿透敌人,也可能误伤你。

所以,请你在下次"正义转发"前,问问自己:你看到的是事实,还是你想相信的故事?

本文图片来自网络