便利店的燈光永遠是冷白色的,不溫不火,像極了城市對年輕人最真實的態度。

希在這種燈光下工作,一站就是整夜。

她不說話,不交流,低頭結賬,機械上貨。

偶爾抬頭,她看到的不是客人,而是自己的影子。

《晨時空虛的我/那日清晨真令人感到空虛(臺)》(When Morning Comes, I Feel Empty),是一部極簡、安靜,卻讓人心疼到呼吸滯澀的電影。

沒有高潮,沒有煽情,只有一個年輕人在寂靜生活中一點點瓦解,又一點點學會呼吸。

晨時空虛的我/那日清晨真令人感到空虛(臺)

希24歲,辭去了廣告公司的工作後,開始夜班便利店的日子。

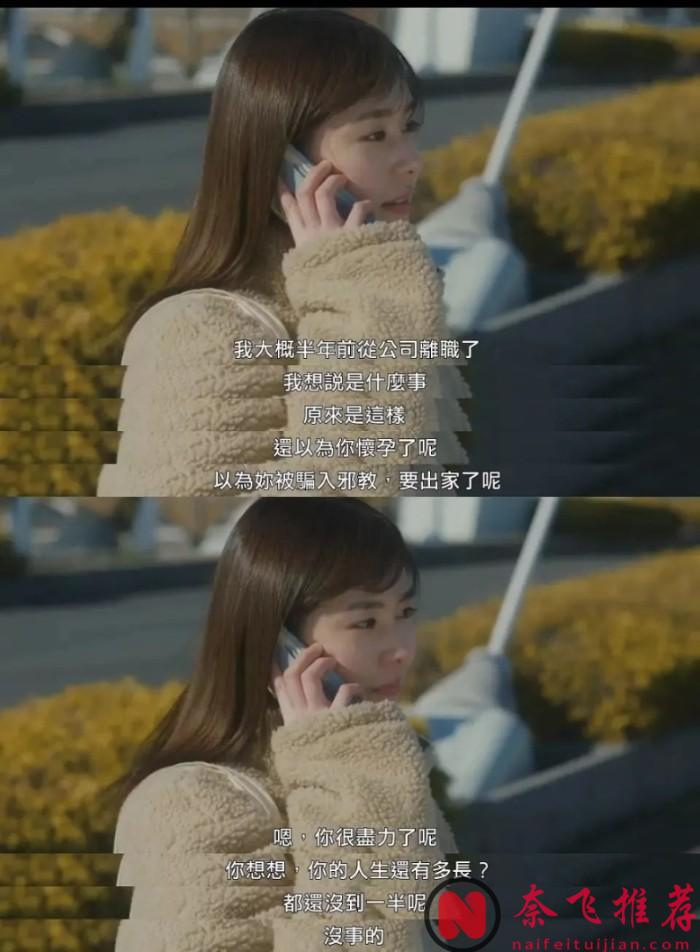

她沒有告訴家人實情,依舊假裝每天上班。

母親在電話那頭說著"你太辛苦了,還是早點休息"。

她哽咽著點頭,卻從不敢說實話。

她不是懶,也不是放棄。

只是累了,真的累了。

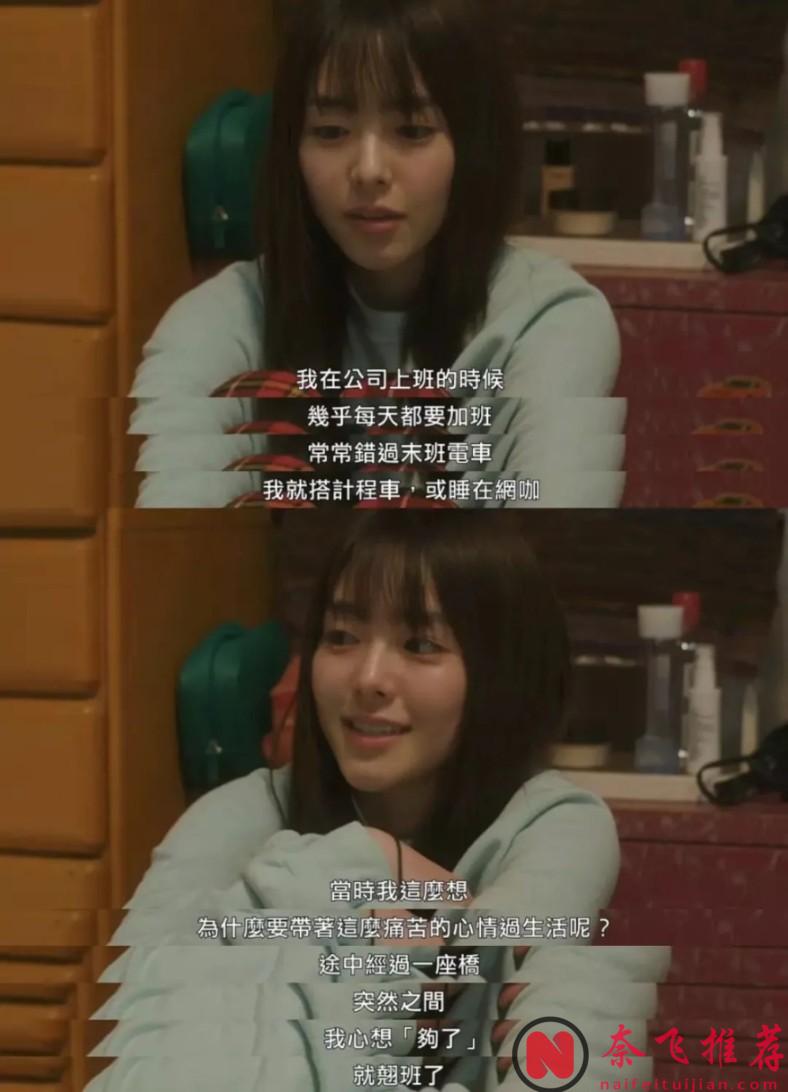

忙不完的KPI,做不完的簡報,開不完的會,最後卻得不到任何掌聲。

只有慢慢塌陷的身體和一攤難以清理的焦慮。

電影不急不緩,一點點勾勒出希的空殼生活。

她睡眠紊亂、飲食混亂,每天靠咖啡和糖分撐著,不敢坐地鐵、不敢見同學,甚至連開啟電視都需要勇氣。

整部片子裡,她說的話不多,卻每一句都像在自我剖開。

那句"我只是暫時不上班",輕飄飄的,卻藏著數不清的沉默與無力。

直到那天晚上,她在便利店遇到了中學同學加奈子。

對方活潑、熱情,像從另一種人生軌道中走出來的人。

她們一起吃飯、喝清酒、回憶青春。

那一晚,希難得笑了,但笑容背後,是更深的痛。

她意識到自己不是一個人崩塌了。

加奈子也曾患過抑鬱,也曾辭職,也曾不敢回家面對父母。

她說:"我有段時間,每天只吃一片吐司,連自己都覺得自己沒用了"。

這句平靜的告白,比任何雞湯都扎心。

影片最動人的地方在於"不動"。

沒有雞血逆襲,也沒有奇蹟發生。

希沒有突然找回熱情,也沒有立刻恢復工作。

她只是慢慢地、非常慢地,開始走回生活。

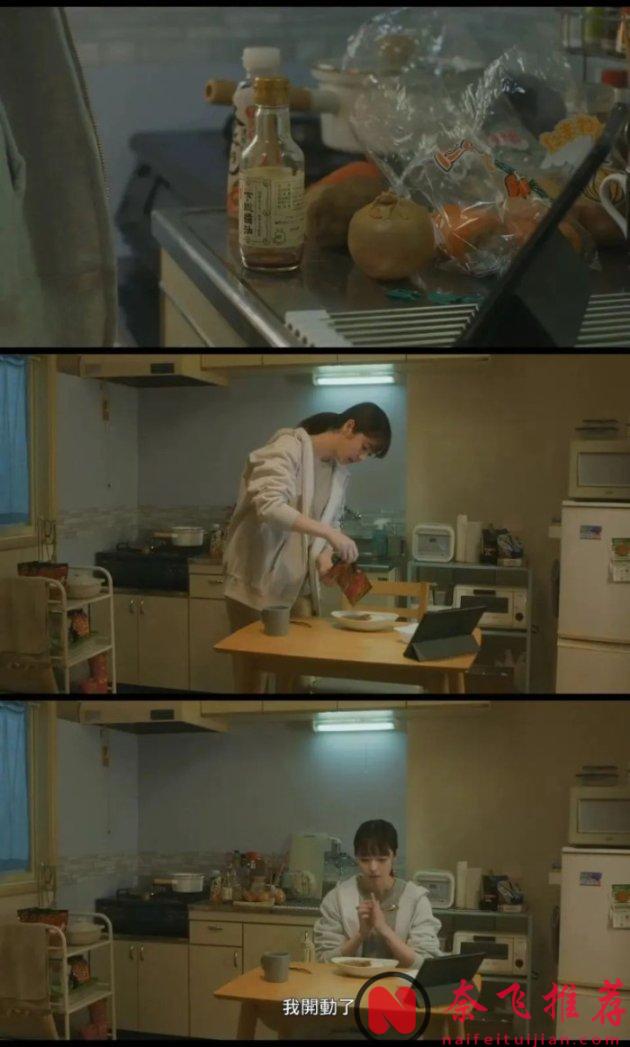

她嘗試著做一頓飯,即使糊了也沒有倒掉;

她試著開啟家門吹風,即使寒冷也站了幾分鐘;

她對母親說:"我有點累了,想休息一陣"。

那一刻,觀眾知道,她終於開始為自己活了。

導演的鏡頭語言非常節制,便利店的冰箱燈、家中的暖黃燈、地鐵的熒光燈,每一種光源都像生活的某種隱喻。

攝影不給希特寫,而是長鏡頭凝視她的孤獨與掙扎。

這種看見,比任何臺詞更真實。

配樂也極為剋制,幾乎全片沉默,偶爾響起的旋律也如同從遠處傳來的心跳聲,輕微,卻持續不滅。

在76分鐘的短片幅裡,這部電影沒有給出任何標準答案。

它沒有告訴你怎麼重新站起來。

但它讓你看見:原來,很多人都像希一樣,走在沉默崩塌的邊緣,卻從未被人真正理解。

它的意義在於接住你,不論你是剛辭職,還是正在通勤路上不知所措,或是深夜刷劇時默默流淚。

它告訴你:"沒關係,你累了,不代表你失敗了"。

電影最後一幕,希照常走進便利店,打卡、換裝、開燈、鋪貨,但她的眼神和以往不同。

沒有光芒,但不再空洞。

她還沒有走出低谷,但她已經願意走進去面對了。

這不是勵志片,這是一封寫給當代年輕人的情緒日記。

它不喊口號,只陪你安靜地熬過最難熬的夜晚。

有時候,空虛不是失敗,而是一種極端的誠實。

當一個人能誠實地面對內心的虛空,也就擁有了重新填滿它的可能。

所以,當早晨來臨,你感到空虛,請別急著責怪自己。

也許那只是你正在清理生活舊土,等待種下新的種子。

慢慢來。

你不是一個人。

本文圖片來自網路