今天要說的這部電影剛上線,光看名字就讓不少人震驚。

覺得這不是一個身處自己國家的人才會拍出來的內容。

片名如此直白,它似乎在為每個不滿現狀的年輕人"說話",反映出他們心中的壓抑和困惑。

電影《我討厭韓國》用一種最直白的方式,把現代韓國年輕人生活中的無奈、掙扎呈現在大銀幕上。

而故事的主角桂娜,幾乎是其中的典型代表。

我討厭韓國/我恨韓國/因為我討厭韓國/走出韓國/因為討厭韓國

故事一開始,我們看到的桂娜,是一個再普通不過的韓國女生。

家裏四口人擠在破舊的小公寓裡,沒有暖氣,窗戶漏風。

連與妹妹合用的房間都無法遮風擋雨。

每天早晨,爲了上班,她不得不花四個小時從仁川通勤到江南。

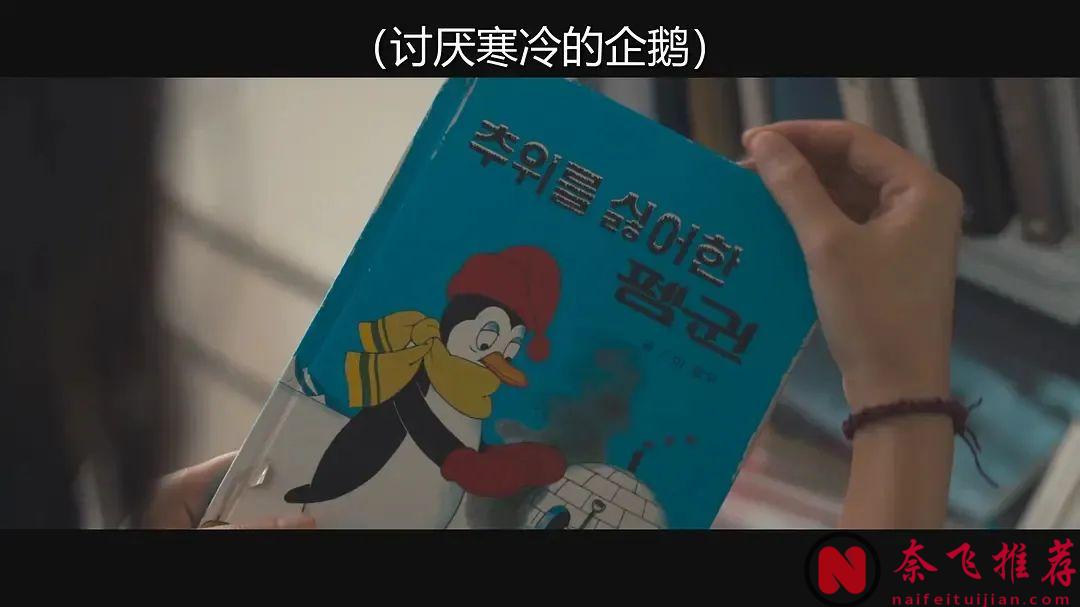

車廂裡擁擠的人群和漫長的換乘路線。

這早已成為她生活中不可逃避的噩夢。

桂娜的工作也稱不上理想。

她在一家普通公司裡做著看不到未來的工作,她不知道公司到底在做什麼,也沒有興趣知道。

領導的虛偽和功利讓她時刻感到窒息。

每當她按照規章辦事時,領導就以"職場不能太死板"來批評她的堅持,要求她為領導的人情利益讓步。

而當她提起離職時,領導又丟擲"升職機會"的空頭支票挽留她。

可是,三年過去,什麼也沒有改變。

她明白,自己的價值在這裏不過是上司考覈成績的一塊"敷衍之石"而已。

生活的壓力讓她透不過氣,而感情也並不總是溫暖的避風港。

桂娜的男友家境不錯,家人眼高於頂,覺得她"門不當戶不對"。

儘管男友一直宣稱對她的愛。

但實際上,他卻連她的忌口都記不住,甚至生活費也是靠桂娜補貼。

男友和她的媽媽都覺得,只要她再堅持一下,再咬牙多努力一點,就一定會過得更好。

對他們來說,生活並不難,而桂娜的抱怨反倒成了"不知足"的表現。

桂娜看著周圍人,感到一種深深的疏離,所有人似乎都不理解她。

每當她試圖解釋自己的選擇時,換來的卻是他人冷漠的目光。

這時,她終於下定決心,逃離韓國,前往遙遠的紐西蘭。

她想去體驗一種不被無休止的期待和規則壓制的生活。

然而紐西蘭的生活並非想象中那樣美好。

她努力在新的環境裡找工作,適應新生活,甚至因為違反當地規定,差點被遣返回國。

她逐漸明白,逃離並不是答案,任何地方的生活都有各自的壓力。

她開始懷念起自己是韓國人的身份,甚至在給當地的韓國移民孩子做家教時,堅持用韓語交流。

最終,桂娜因老同學的意外去世再次回到韓國,參加他的葬禮。

葬禮後,她坐在一家快餐店裏,思索著過去幾年的選擇和生活的意義。

在模糊的夢境中,她似乎又和已故的朋友坐在一起聊天。

朋友輕鬆地聊著生活,而桂娜突然意識到:"幸福這個詞,似乎被過於高估了"。

她不再執著於所謂的"幸福":那種奢華、美滿、光鮮的生活,而是明白了自己追求的是一種簡單、輕鬆、不被束縛的生活。

影片的最後,桂娜沒有選擇定居在任何一個地方,而是收拾行囊,獨自踏上了新的旅程。

去尋找屬於自己的平靜與滿足。

電影沒有指責任何一方,也不試圖貶低韓國。

相反,它表達的是一種深深的愛與無奈:愛著自己的家鄉,卻又在生活的無數羈絆下掙扎、迷茫。

其實,對很多年輕人來說,桂娜的選擇不僅是一種反抗,更是一種探索,在自我實現和社會期望之間,走出一條屬於自己的路。

本文圖片來自網路