很多人說《嗜血法醫》已經成過去時了。

畢竟,這部劇從2006年首播到如今,前前後後拉滿了八季、一部前傳、一部重啟。

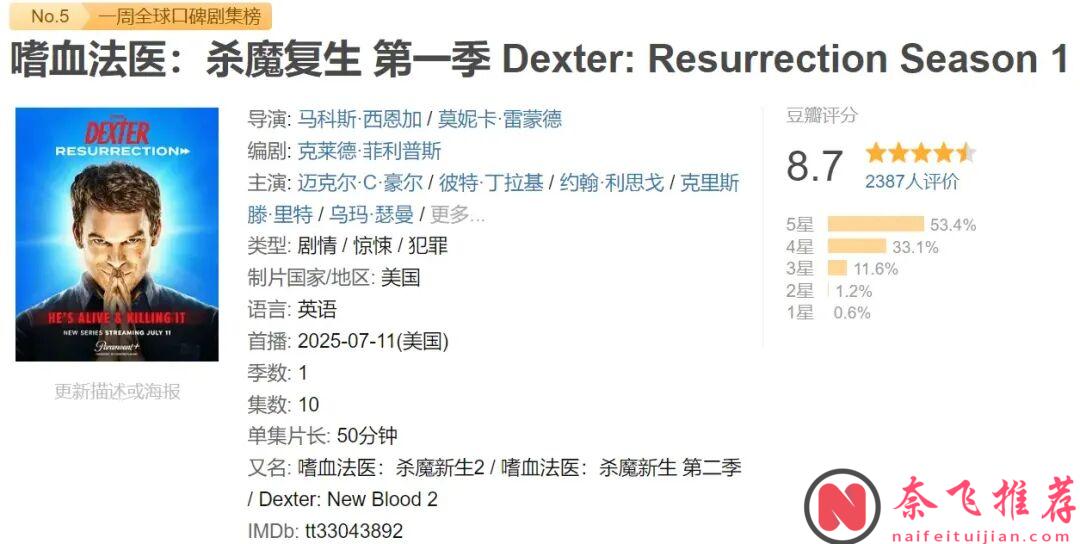

如果還要加上今天要說的這部新篇《殺魔復生/嗜血法醫:殺魔新生2 / 嗜血法醫:殺魔新生 第二季》,總共十一季。

一個美劇能走到這個地步,本身就算奇蹟。

更離譜的是一開播IMDb連續五集評分9.2。

這是《絕命毒師》《風騷律師》《權力的遊戲》才能摸到的高度。

這質量,真有這麼神?

先別急著吹。

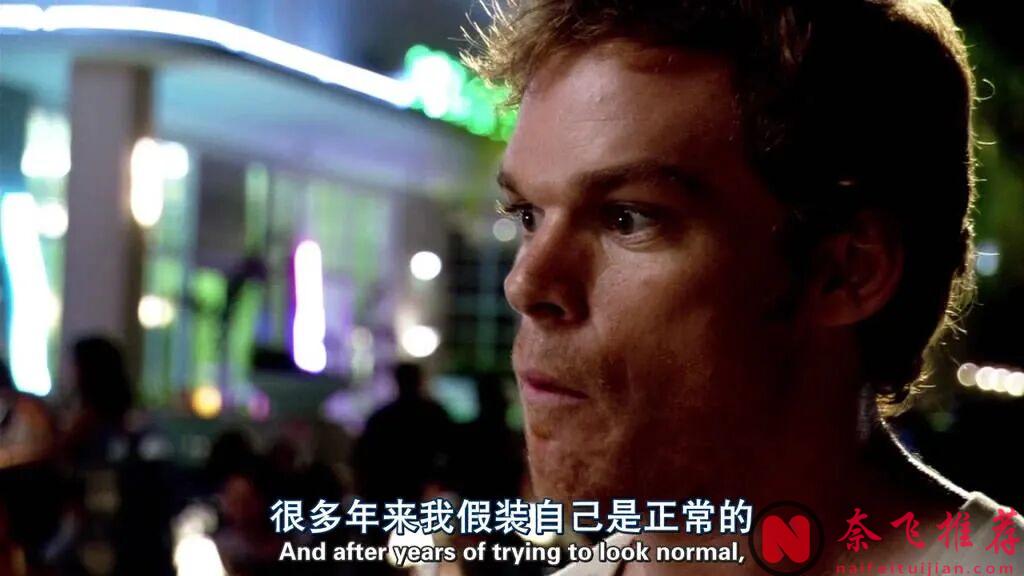

因為這次,觀眾看的不是單純的殺人爽劇,而是一面鏡子。

照出的是所有人熟悉的感覺:累。

上班累,下班培養愛好更累。

甚至連殺人這件事,在德克斯特這裏,也成了和上班一樣的例行公事。

嗜血法醫:殺魔復生

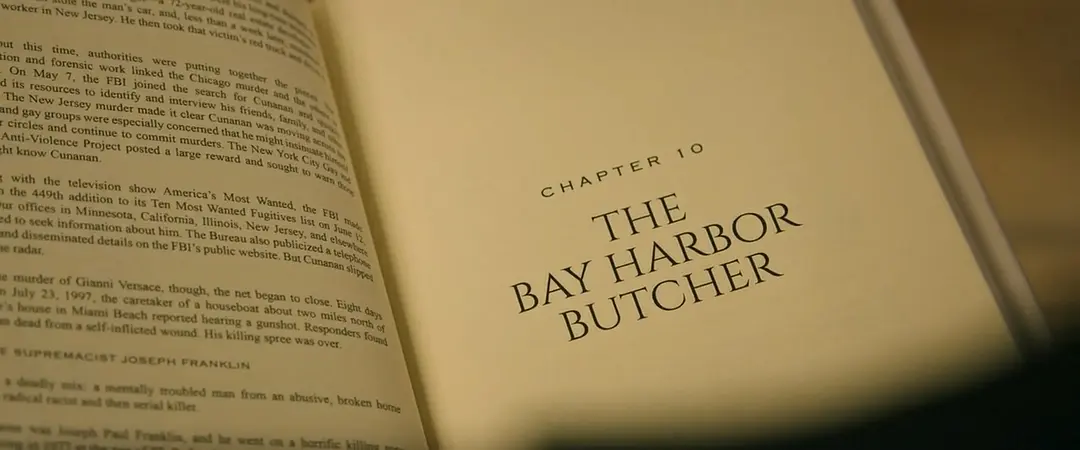

主角德克斯特·摩根,表面是邁阿密警局的法醫,暗地裏卻是鼎鼎大名的"海灣屠夫"。

他這麼做不是爲了錢,也不是爲了權力。

他只是天生喜歡血。

童年親眼目睹母親被殺,他的腦子像被敲碎,從此對鮮血上了癮。

爲了既滿足慾望,又不被抓住,他選擇了最弔詭的職業:法醫。

這就是全劇的原始魅力:

在同事和上司眼皮底下殺人,順手栽贓嫁禍,表面一絲不苟,背地刀刀致命。

這種既荒誕又帶點爽感的設定,讓《嗜血法醫》一播就是八季。

可時間是把殺豬刀。

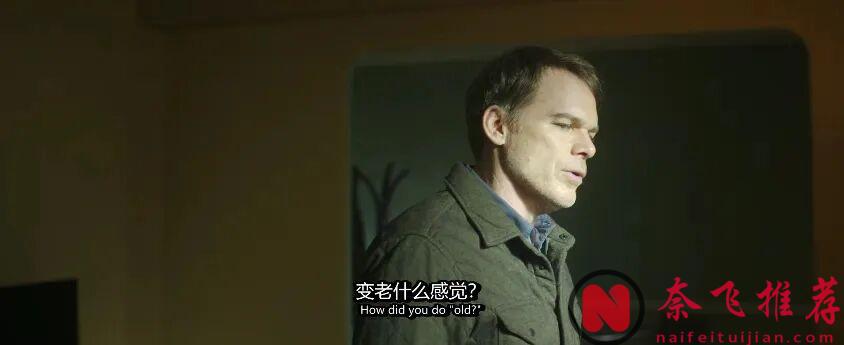

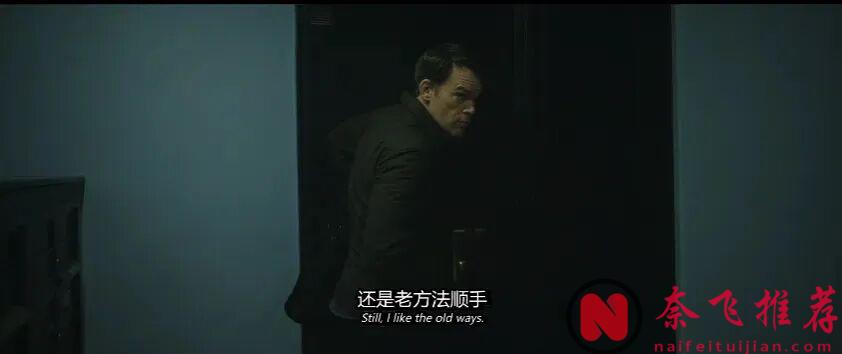

老德克斯特這次歸來,觀眾看到的,不是冷血無情的殺手,而是一個氣喘吁吁的中年人。

跟蹤獵物要歇口氣,翻個樓梯都差點閃了腰。

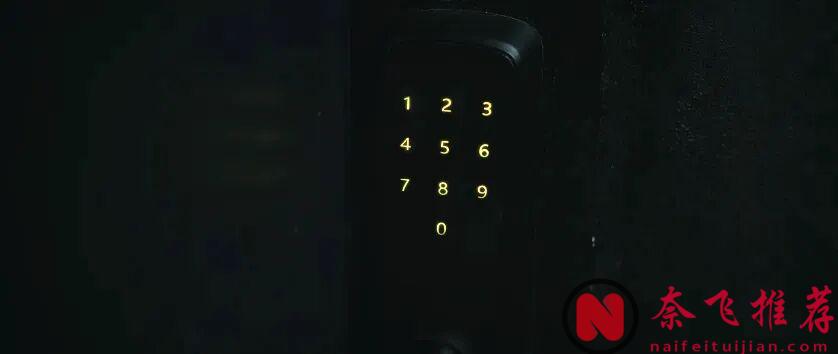

最扎心的不是體力,而是時代拋棄了他。

開鎖器沒用了,現在全是智慧門鎖。

查個資訊,得上網搜。

一個老殺手,卡在了新世紀的社交網路和高科技面前。

這落差感,就是編劇給觀眾準備的第一個刀子。

比衰老更殘酷的,是血脈的延續。

上個大結局裏,親生兒子哈里森爲了拒絕父親的黑暗,親手扣動扳機。

那一幕,觀眾以為已經終結。

結果編劇強行開了個奇怪的復活理由:冬天減緩了血流,德克斯特撿回一條命。

一醒來,就聽到個晴天霹靂:兒子殺人了。

一瞬間,父親的心情比任何觀眾都複雜:

新聞裡寫著,哈里森把一個強姦犯剁成九塊,手法簡直就是家族傳承。

這不是選擇,而是基因裡的嗜血。

孩子繼承了父親最不該繼承的那部分。

德克斯特的眼神很妙:

既像惋惜,又像欣慰。

就好像看見年輕的自己,從遠處緩緩走來。

《嗜血法醫》的特別之處,在於它給殺手加了一條緊箍咒。

德克斯特的養父哈利,發現兒子控制不住慾望,於是給了一個法則:

你可以殺,但只能殺惡人。

這就是所謂的哈利法則。

當殺戮的衝動壓過一切,這條法則還能管用嗎?

劇中,德克斯特也殺過真正的惡棍。

可他也失手過,甚至殺掉了無辜的同事。

那一刻,觀眾看到的不是英雄,而是一個被慾望吞沒的人。

而且最可怕的是,殺戮本身會上癮。

所以觀眾越追劇,越清楚:

所謂的法則,只是德克斯特安慰自己的藉口。

《殺魔復生》最有趣的地方,在於它不僅展示了血腥快感,還揭開了殺戮之後的疲憊。

妻子死了,妹妹沒了,兒子試圖殺他。

所有的後果,都由親人來承擔。

殺戮無法帶來真正的自由,反而讓他失去了所有的親密關係。

那種空心感,比任何屍體都冰冷。

父子倆,一個想控制衝動,一個想掙脫父親的陰影。

但他們的宿命,始終被嗜血的本能拖拽著。

這正是現代觀眾能共情的部分。

我們也有那種衝動:

想逃避,想釋放,想丟掉一切責任。

只不過,我們的出口不是殺人,而是深夜剁手下單。

買完一時爽,賬單來了心發慌。

殺人犯的代價是道德,我們的代價是錢包。

邏輯不同,心態相通。

新的一季中,德克斯特老去,哈里森登場。

前者代表慾望的失控,後者代表道德的掙扎。

這種雙重張力,讓老劇在今天還能重新打動人。

最終,《嗜血法醫》不是一部關於血腥的劇,

而是一部關於人如何被慾望消耗、如何在道德與衝動之間不斷搖擺的劇。

這,纔是它真正的恐怖之處。

本文圖片來自網路