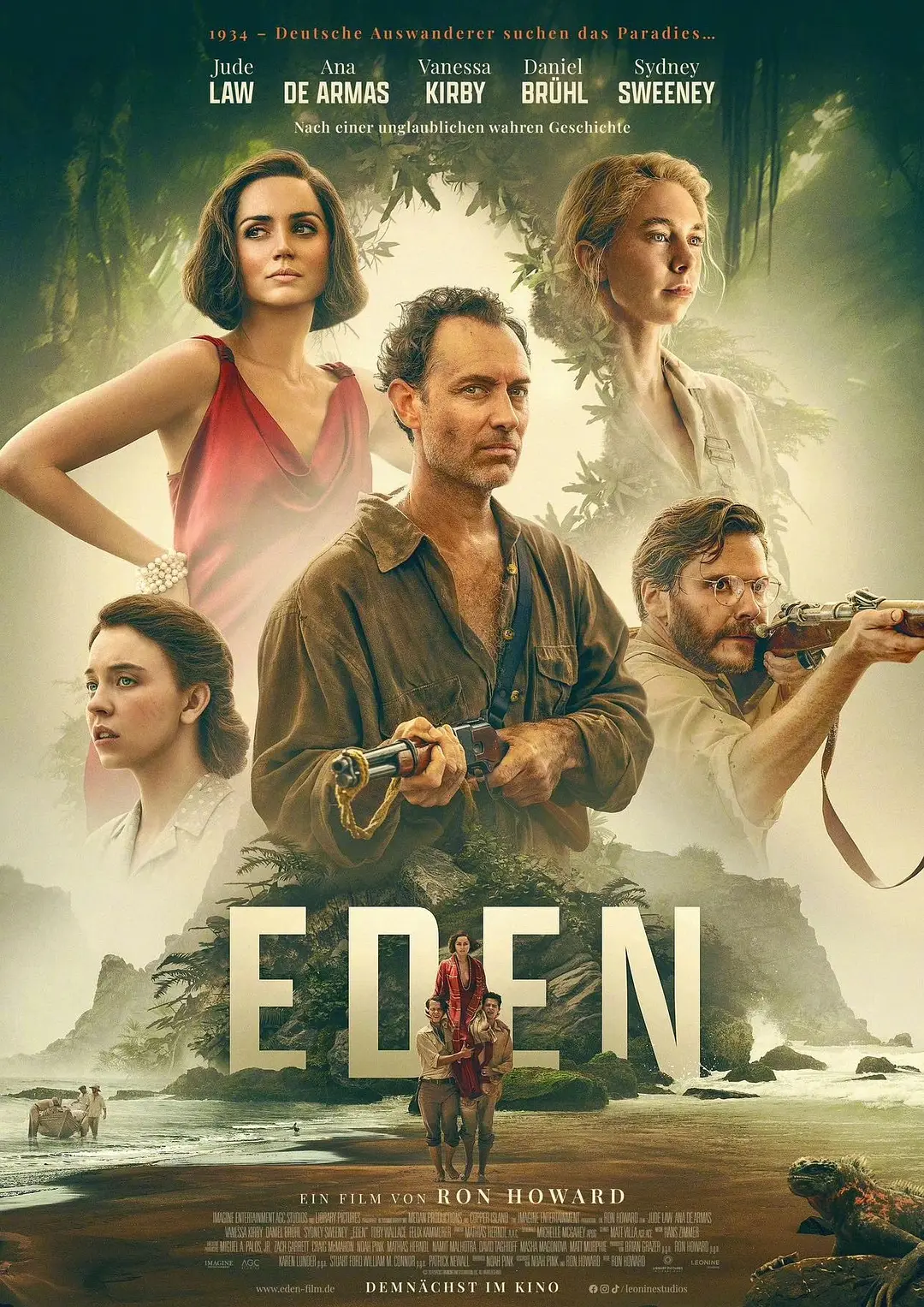

在影院看完正在上映的《伊甸 / 伊甸園 / 物種起源》,想分享一些純屬自己聯想的象徵與隱喻。

荒島上勾心鬥角最後衍生出命案的三戶主角,在我看來,恰巧對應了中國人,昂撒人(尤其英美),和歐洲人。

1. baroness —— 美國的縮影

電影中,最後一波來到荒島的Baroness(男爵夫人/女男爵)自命不凡,認定自己是“embodiment of perfection” 以及這片新土地的主宰, 其實很像歷史上美國白人的祖先,後來居上地佔據新大陸後,自我催眠出的manifest destiny,所謂的天命論,認為自己與衆不同、天命所歸,是“chosen people”,這地方就該我來征服的。而Baroness野心勃勃要征服這片自然、要在荒島開發豪華度假酒店,也可以看到資本主義、商業主義的雛影。Land, Gold, Glory, 有這些就是Eden伊甸園,有沒有God 無所謂。

此外,Baroness習慣用話術、而不是靠實幹,去操縱、指揮、利用別人,以期達到自己目的。這點和USA等西方國家的政治傳統,也很像,就是非常重視演說的能力。話語的感染力和鼓舞力,在西方政界,歷來非常重要,這點,和看重實踐經驗以及講實際的中國社會,是有很大不同的。

另外,一個有意思的小設定是,baroness馴化了島上的一條惡犬,她說:“你先狠狠傷害他(電影中她應該是先斷了狗的前腿),然後呵護他一點點康復起來,他康復後,就會死心塌地成為你的打手。” 這點真的很像,USA和某個被投擲了原子彈、二戰戰敗後被美國駐軍、本質上喪失主權 又一點點被美國“扶植”起來的東亞島國,二者半個多世紀以來的關係演變。

2. Ritter —— 虛無主義“精英”

另一戶人,最早遷入荒島的住民,醫學教授Ritter,則詭異地帶著些許,老歐洲的精氣神。作為島上,在原先發展上“優勢在我”、內心也一直自認為高人一等的人類,他認為自己是“哲學的”,有文化有思考的,動輒“尼采”云云。他看似表現得淡泊名利,其實內心又非常在意名利、關注外界媒體對自己的風評;幻想寫出大作,在思想上引領提升人類,但同時,不僅自私自利,而且滿腦有著揮之不去的虛無主義,底色空虛、消極;這點和我深度接觸觀察過的一些 受教育程度優越/自身也聰敏cynically intelligent的白人/或者老歐洲範兒的白人,底色接近。

3. Margret —— 她像什麼?

而最後一位,要談論的,是瑪格麗特,作為同樣移居到這座荒島、開始硬著頭皮求生的人類,這位看似平平的女士,讓我聯想起中國。

相對務實,勤勞;不會像Baroness男爵夫人那夥人一樣沒東西吃了就去偷去搶;同時,她忍辱負重,生孩子時被Baroness一夥人趁虛而入偷了物資,也並沒有不計後果起衝突。她的忍耐,源於審慎和審時度勢。

儘管沒有高調的主動攻擊性,她仍然不乏擁有非常剛強堅忍的一面。獨自生孩子的最脆弱時刻,面對一群流著口水的島上惡犬/野狗,她拼勁全力自衛和反抗。

這段的戲劇張力有看呆我,女演員演的也好,展示了這個不善言辭、看似鈍弱呆弱、溫和憋屈的女人堅決強大、火山核爆般的求生意志,在劇痛當中,咬牙保護自己,用意志用體能用忍耐用一切可找到的簡陋工具,抵禦兇殘畜生的圍剿侵襲。

瑪格麗特這個人物是有弧光的,儘管她沒有Dr. Ritter的文化和外界名聲賦予的優越性,但是,從開始的相對頭腦簡單,到歷經種種苦難,後來變得會順水推舟借刀殺人,她務實的底色,一直沒變。

另外,比起同樣有點文化上的優越感的男爵夫人Baroness,瑪格麗特並不擅長巧言令色,沒有像Baroness那樣玩弄辭藻試圖掌控一切;比起習慣於,對別人挑撥離間、"調三窩四"(這一點多麼像現實中的Anglo-Saxon在無數個歷史事件中的表現啊!以英國人為代表 )、時而高調挑起戰爭的Baroness ,瑪格麗特一家,經常顯得被動笨拙;

但是,最後韜光養晦的她們,成爲了贏家,儘管她不曾挑撥離間,儘管她,不是最先發起輿論戰的那一方。