就在上个月,克里斯托弗·诺兰执导的8部电影在英国和爱尔兰重映。我已经记不清这是2020年之后的第几拨诺兰作品重映了,足见其人气旷日持久。

虽然这回片单不短,但照例是从《蝙蝠侠:侠影之谜 / 蝙蝠侠:开战时刻(台) / 蝙蝠侠-侠影之谜(港)》往后数,也就是观众惯常讨论诺兰作品的范围。我自然也爱看诺兰,但这么多年最钟情的还是《记忆碎片》,刚好查资料时发现了这么一段话:

《记忆碎片 / 凶心人(港) / 记忆拼图(台)》让我第一次见识了真正的电影圈。大家总以为是蝙蝠侠电影让我的事业有了一大飞跃,但其实不是那部,而是《记忆碎片》。拍《追随》那时候,还是一群朋友穿着私服演戏,我妈妈给我们做三明治;到了《记忆碎片》,我们花着别人350万到400万美元的投资,还有了配备器材车和休息室拖车的像样儿剧组——虽然以好莱坞的标准来看,它依然是一部规格很小的电影,但却是我实现的最大一次飞跃。

《诺兰变奏曲》

诺兰所言重点在于其制片模式从《追随》的独立作坊式一举跃升为工业生产式,但《记忆碎片》的成就远不止此,无论是其本身的品质还是对诺兰后续创作的预演都十分值得今日再谈。

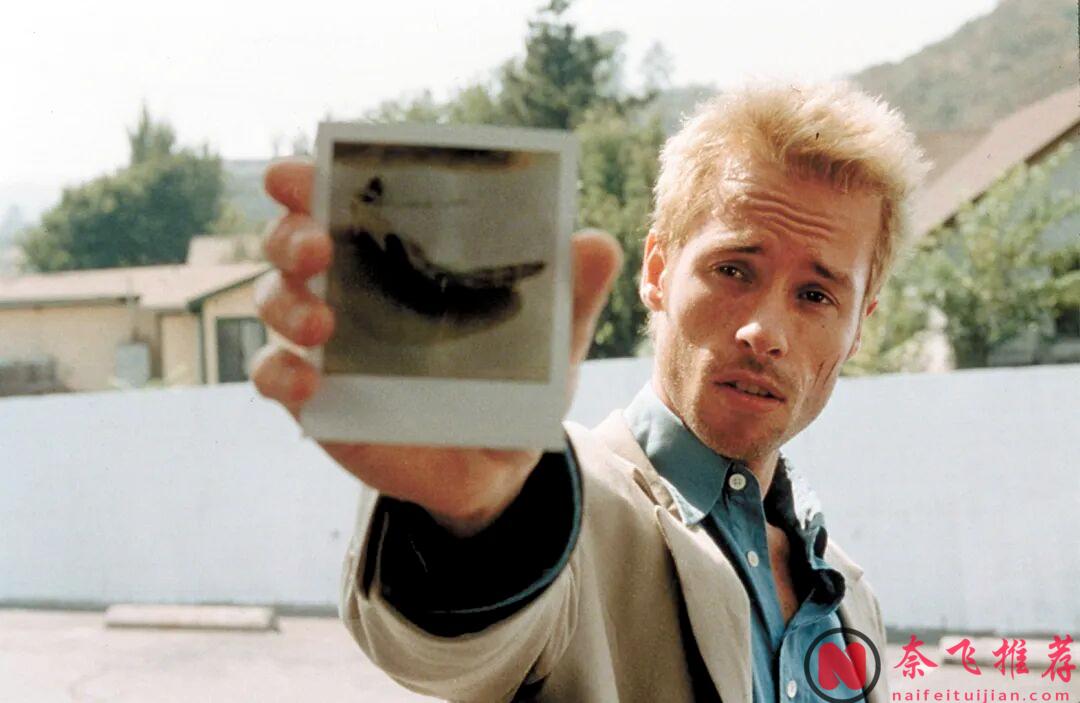

在谈论这样一部典型的心智游戏电影(或谜题电影)时,我不能免俗要为读者们概括一下情节:主人公伦纳德的妻子在家中惨遭奸杀,而他在干掉一名歹徒后被另一名歹徒击倒,此后新产生的记忆变得转瞬即逝,这构成了他追凶的最大障碍。片中所展现的便是伦纳德追凶之路的其中三天,按照倒叙与正叙两线穿插推进,分别以彩色、黑白画面相区分,以此体现伦纳德破碎的记忆,此外还有一些闪回。但故事本身——包含罪案、压抑氛围、独行侦探、蛇蝎美人、亦敌亦友的同伴等元素的黑色电影——并不复杂,掌握规则后很容易理解。

事实上诺兰有意降低了理解门槛,他一早就按照最终的时序编写剧本,而非等到剪辑阶段再打乱,也就是始终处于观众视角来控制情节走向,以此更好地引导观众获取关于叙事规则的“密码本”。我想这正是成片节奏如此流畅的首要原因,摄影与剪辑都达到了一种“精准却隐形”的绝佳水平,得以让我遗忘关注技法的念头而完全沉浸在盖·皮尔斯的出色表演中。

有趣的是,为了彻底厘清情节,前几天我试图将影片重剪为正叙版,结果反倒出了不少差错,可见成片形态之完满。当然我仍有收获,那就是此前我从未留意到除了闪回,片中所有情节均发生在连续三日之内,这说明我对本片的喜爱一直建立在一定程度的懵然无知上。这何尝不是银幕内外的互动?我在影片高度碎片化的叙事中同样顾此失彼、记忆模糊。

《记忆碎片》算是半部完全倒叙电影,考虑到倒叙与正叙的时间配比以及实际观感,它就是一部完全倒叙电影。由此产生了一个矛盾:《记忆碎片》是我所列举电影中唯一强调谜题属性的,但开场即现结局显然与解谜相悖,那么完全倒叙手法是如何成立的?我可以从三个方面作出解释。

第一点最具普适性:倒叙并不一定会毁灭悬念,由果推因亦有快感。譬如娜塔莉脸上的伤横跨三天时间,我每次看到都会产生新的猜测,但答案出乎意料又在情理之中。所以谜题最重要的不是时序,而是有趣。

诺兰在拍摄《追随》时就已凭直觉知道,我们对于乱序叙事的适应程度其实比我们自以为的还要高。并不是只有《双重赔偿》的故事才在时间线上逆行,几乎所有侦探故事都是如此,从罪行倒推罪犯,从结果倒推原因,要求观众自行反推出事件发生的顺序。这就是演绎法的精髓。

《诺兰变奏曲》

第二点:时间尽头——也就是伦纳德枪杀泰迪——不是故事的尽头,当我们看过全片后很容易发现泰迪并非常规类型片中最终试炼式的反派人物,于是将此作为结局反而是一种叙事陷阱,况且此时观众还浑然不知主角的遭遇和目的,无法洞悉眼前一幕的含义。

至关重要的是第三点:影片使用了第一人称叙事诡计。常看推理作品的读者一定很熟悉这种手法,简单说就是理应完全可靠的主人公却谎话连篇,在关键信息上误导读者。当然,不同于常规推理作品出于掩盖罪行的目的使用叙事诡计,记忆受损的伦纳德更加事出有因,甚至对于如此特殊的人物,只有通过不可信才能将其塑造得可信。

具体而言,在影片时序上的末尾,即伦纳德杀死吉米的场景中,泰迪一口气透露了“终极真相”:伦纳德的妻子受害后并未死亡,而是后来死于丈夫之手,死亡原因正是伦纳德不断告知他人及观众的萨米为妻子注射胰岛素的故事。真实的萨米只是一个骗保的单身汉,伦纳德将自身经历嫁接到了对方身上并不断以此催眠自己。至于真凶约翰·G,他一年前就死在了伦纳德与泰迪手上。

此处涉及一个争论不休的问题,即泰迪所言是真的吗?至少在《诺兰变奏曲》一书中此事绝无定论,甚至主创们私下也会为之争论。诺兰的说法是,作为作者他自然会想好某种真相,但说出来毫无意义,甚至会损害作品。我更愿意相信泰迪的说法,否则谜题就成了无底洞。当然,我还可以进一步给出一些关于伦纳德不可靠的推论。

首先,我们应当考虑倒叙与正叙、彩色与黑白的对立除了增添趣味外还有什么功能?两条叙事线最终衔接于宝丽来相纸显影,这是一个绝佳的影像巧思;同时也可以视之为伦纳德记忆的分界线,显色是真相浮现的视觉表征——我并不是说黑白片段纯属捏造,而是如伦纳德失忆般的“缓存清空机制”,只不过伦纳德或许会忘记几分钟前的事,这种视觉表征的刷新周期则是两三天。

然而在此基础之上,影片在黑白片段中还嵌套了大量关于萨米的闪回,这则故事完全出自伦纳德之口,可信度大打折扣。尤其是黑白片段中还闪回了关于妻子的彩色镜头,两相对照很能说明问题。

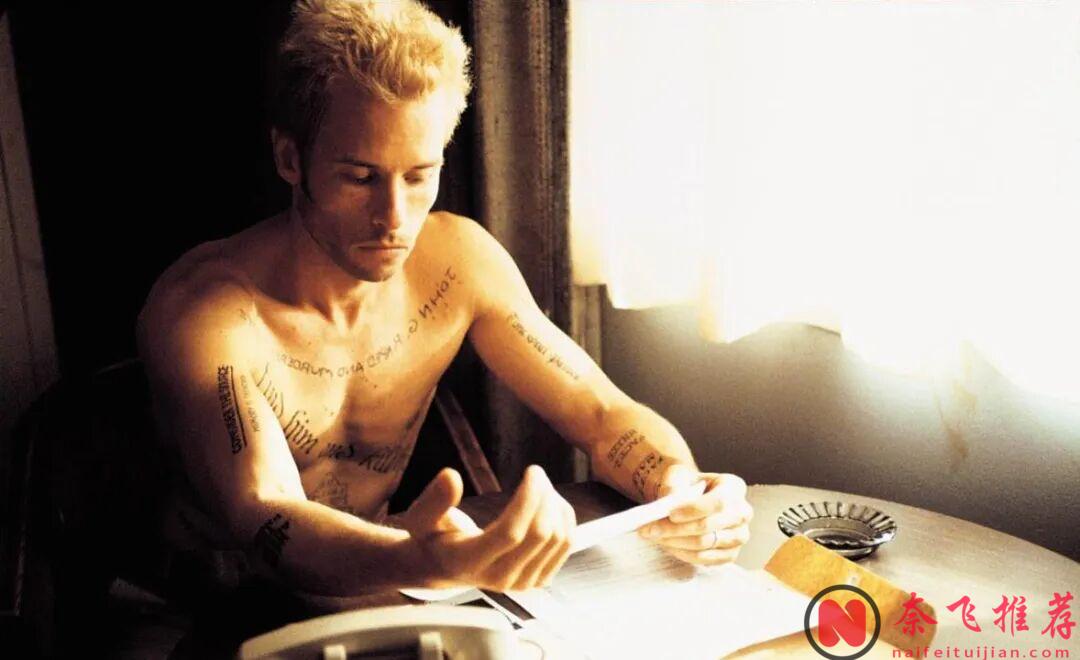

最重要的一处证据是当伦纳德杀死吉米后,他不仅有意伪造车牌线索将泰迪作为下一个复仇目标,而且毫不迟疑地写下了序号“事实6”,这说明他的记忆能力远比先前展现出的更强大,他并不如看上去那样无辜,以及他已经养成了嗜杀的“惯性”。

所以在我看来,影片意在夸张地刻画自欺欺人的危险。伦纳德与妻子在受害后双双幸存,但显然二人都无法承受侵害造成的后果,于是妻子选择以半赌命半了结的方式自杀,伦纳德则选择永远走在虚妄的复仇之路上。当真相大白时,主角形象一下从痴心汉沦为逃避者,我对他的认同不免产生动摇。

但人类又全无可能彻底消灭自欺欺人的本性,特别是当面对巨大的悲怆时,我们需要通过自欺或遗忘来寻找出路。因此不可轻率鄙夷伦纳德,他的行为始终兼具两面性。譬如伦纳德召妓只是为了让后者搬演往日夫妻生活,从而模拟案发当晚的情况,借此强化复仇之心。若单纯为了逃避伤痛他大可不必这么做,这无疑体现了他对亡妻的至真之爱。

模糊的道德标准同样体现于其他角色,譬如娜塔莉。从倒叙角度看,她无疑是一个涉足黑道、利用伦纳德的蛇蝎美人;但从正常时序看,她在利用完伦纳德后对其产生了真正的同情与接纳,而这一切都建立在她不知道正是后者杀害了男友吉米的前提下。还有娜塔莉帮忙查车牌的情节,我曾以为是她构陷了卧底警察泰迪,直到末尾才恍然发觉在这件事上她比伦纳德更加无知。这种讽刺效果揭示了观念的力量,既左右着人物们,又拷问着观众的内心。

影片的另一主题则关乎人的执念,确切说是对无限、对永生的执念。伦纳德的复仇早已脱离了对妻子的爱或朴素正义的范畴,他陷入了存在主义危机:既然他无法留住案发之后的任何记忆,那么自己在精神层面上已经死了,甚至比死更可怕,自己将受到那梦魇一夜的永恒折磨。如果伦纳德仅是想为亡妻复仇,那么他就应该在杀死泰迪所言“真正的约翰·G”抑或任何一个约翰·G之后在相纸上记录这一事实,但他说“我必须相信我做的依然有意义”——他想活下去。

片中有一处伦纳德与妻子的生活细节:妻子喜欢反复重温熟悉的小说,享受常看常新的感觉,伦纳德却认为看全新的故事才有意思。这种追求无限的欲望并不罕见,不断利用伦纳德的泰迪同样如此,就像本片海报所描绘的无限递归意象。讽刺的是,复仇不止的伦纳德却在事实上困在了循环里。片中展现的三天已是伦纳德终结循环的最佳时机,泰迪屡次劝他出城,接着他又杀死了不断给自己“派活儿”的泰迪,但之后如何呢?恐怕他仍会设法找到下一个约翰·G。

但《记忆碎片》绝非完美无缺,歹徒入室强奸却不知道家中还有男人的故事原点,与环环相扣的精彩叙事相比无疑要薄弱许多;“约翰·G”这条恰好能提供巨大戏剧张力的暧昧线索又是从何而来?因此当我们观看一部心智游戏电影时,必须先接受其假定性。

最后,我想分享一些这次重温《记忆碎片》发现的彩蛋,也就是对诺兰后续创作的预演。

影片开场——即伦纳德枪杀泰迪后拍照留念——采用了倒放,预示着影片是倒叙结构。二十年后,倒放手法在《信条》中大放异彩(或泛滥成灾)。

伦纳德与妻子的关系,无论是剧作、摄影还是剪辑,都在《盗梦空间》中平移到了柯布和梅尔身上。

同时使用彩色、黑白影像的手法后来又出现在了《奥本海默》中,不过用途是区分主、客观视角。

倒叙、正叙两条情节线交叉剪辑,但彩色画面的情节横跨三天,黑白画面仅展现了第一天上午的情节,这种方法之后发展为《敦刻尔克》中“一周、一天、一小时”的三线叙事结构。