就在上個月,克里斯托弗·諾蘭執導的8部電影在英國和愛爾蘭重映。我已經記不清這是2020年之後的第幾撥諾蘭作品重映了,足見其人氣曠日持久。

雖然這回片單不短,但照例是從《蝙蝠俠:俠影之謎 / 蝙蝠俠:開戰時刻(臺) / 蝙蝠俠-俠影之謎(港)》往後數,也就是觀眾慣常討論諾蘭作品的範圍。我自然也愛看諾蘭,但這麼多年最鍾情的還是《記憶碎片》,剛好查資料時發現了這麼一段話:

《記憶碎片 / 兇心人(港) / 記憶拼圖(臺)》讓我第一次見識了真正的電影圈。大家總以為是蝙蝠俠電影讓我的事業有了一大飛躍,但其實不是那部,而是《記憶碎片》。拍《追隨》那時候,還是一群朋友穿著私服演戲,我媽媽給我們做三明治;到了《記憶碎片》,我們花著別人350萬到400萬美元的投資,還有了配備器材車和休息室拖車的像樣兒劇組——雖然以好萊塢的標準來看,它依然是一部規格很小的電影,但卻是我實現的最大一次飛躍。

《諾蘭變奏曲》

諾蘭所言重點在於其製片模式從《追隨》的獨立作坊式一舉躍升爲工業生產式,但《記憶碎片》的成就遠不止此,無論是其本身的品質還是對諾蘭後續創作的預演都十分值得今日再談。

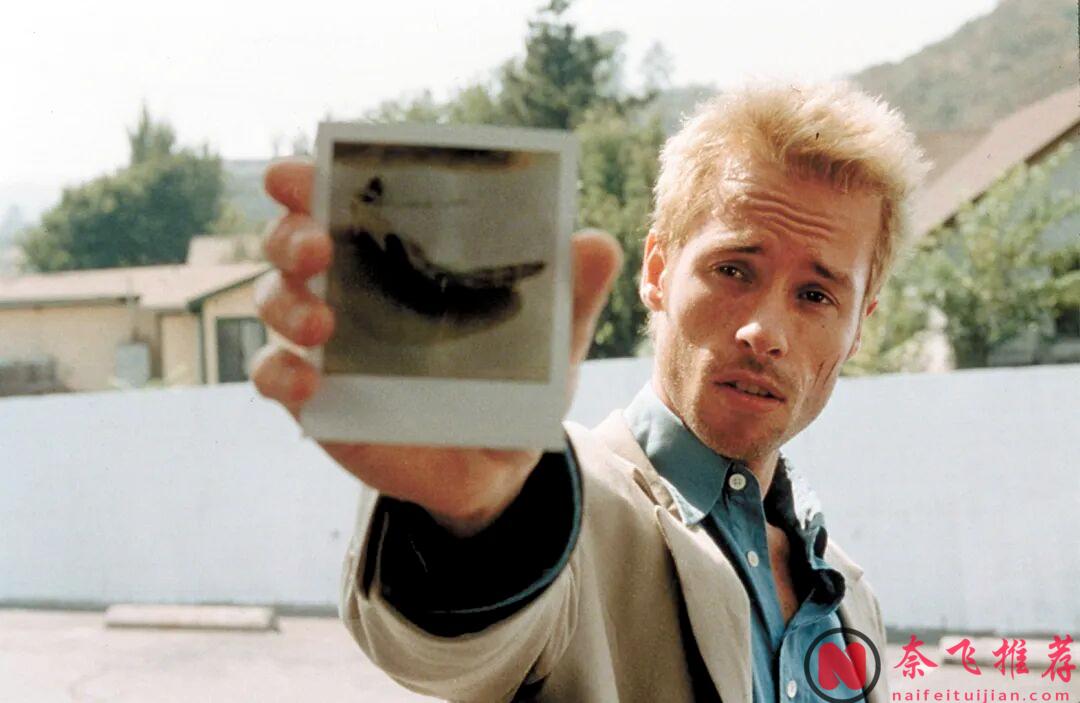

在談論這樣一部典型的心智遊戲電影(或謎題電影)時,我不能免俗要為讀者們概括一下情節:主人公倫納德的妻子在家中慘遭姦殺,而他在幹掉一名歹徒後被另一名歹徒擊倒,此後新產生的記憶變得轉瞬即逝,這構成了他追兇的最大障礙。片中所展現的便是倫納德追兇之路的其中三天,按照倒敘與正敘兩線穿插推進,分別以彩色、黑白畫面相區分,以此體現倫納德破碎的記憶,此外還有一些閃回。但故事本身——包含罪案、壓抑氛圍、獨行偵探、蛇蠍美人、亦敵亦友的同伴等元素的黑色電影——並不複雜,掌握規則後很容易理解。

事實上諾蘭有意降低了理解門檻,他一早就按照最終的時序編寫劇本,而非等到剪輯階段再打亂,也就是始終處於觀眾視角來控制情節走向,以此更好地引導觀眾獲取關於敘事規則的“密碼本”。我想這正是成片節奏如此流暢的首要原因,攝影與剪輯都達到了一種“精準卻隱形”的絕佳水平,得以讓我遺忘關注技法的念頭而完全沉浸在蓋·皮爾斯的出色表演中。

有趣的是,爲了徹底釐清情節,前幾天我試圖將影片重剪為正敘版,結果反倒出了不少差錯,可見成片形態之完滿。當然我仍有收穫,那就是此前我從未留意到除了閃回,片中所有情節均發生在連續三日之內,這說明我對本片的喜愛一直建立在一定程度的懵然無知上。這何嘗不是銀幕內外的互動?我在影片高度碎片化的敘事中同樣顧此失彼、記憶模糊。

《記憶碎片》算是半部完全倒敘電影,考慮到倒敘與正敘的時間配比以及實際觀感,它就是一部完全倒敘電影。由此產生了一個矛盾:《記憶碎片》是我所列舉電影中唯一強調謎題屬性的,但開場即現結局顯然與解謎相悖,那麼完全倒敘手法是如何成立的?我可以從三個方面作出解釋。

第一點最具普適性:倒敘並不一定會毀滅懸念,由果推因亦有快感。譬如娜塔莉臉上的傷橫跨三天時間,我每次看到都會產生新的猜測,但答案出乎意料又在情理之中。所以謎題最重要的不是時序,而是有趣。

諾蘭在拍攝《追隨》時就已憑直覺知道,我們對於亂序敘事的適應程度其實比我們自以為的還要高。並不是只有《雙重賠償》的故事纔在時間線上逆行,幾乎所有偵探故事都是如此,從罪行倒推罪犯,從結果倒推原因,要求觀眾自行反推出事件發生的順序。這就是演繹法的精髓。

《諾蘭變奏曲》

第二點:時間盡頭——也就是倫納德槍殺泰迪——不是故事的盡頭,當我們看過全片後很容易發現泰迪並非常規型別片中最終試煉式的反派人物,於是將此作為結局反而是一種敘事陷阱,況且此時觀眾還渾然不知主角的遭遇和目的,無法洞悉眼前一幕的含義。

至關重要的是第三點:影片使用了第一人稱敘事詭計。常看推理作品的讀者一定很熟悉這種手法,簡單說就是理應完全可靠的主人公卻謊話連篇,在關鍵資訊上誤導讀者。當然,不同於常規推理作品出於掩蓋罪行的目的使用敘事詭計,記憶受損的倫納德更加事出有因,甚至對於如此特殊的人物,只有透過不可信才能將其塑造得可信。

具體而言,在影片時序上的末尾,即倫納德殺死吉米的場景中,泰迪一口氣透露了“終極真相”:倫納德的妻子受害後並未死亡,而是後來死於丈夫之手,死亡原因正是倫納德不斷告知他人及觀眾的薩米為妻子注射胰島素的故事。真實的薩米只是一個騙保的單身漢,倫納德將自身經歷嫁接到了對方身上並不斷以此催眠自己。至於真兇約翰·G,他一年前就死在了倫納德與泰迪手上。

此處涉及一個爭論不休的問題,即泰迪所言是真的嗎?至少在《諾蘭變奏曲》一書中此事絕無定論,甚至主創們私下也會為之爭論。諾蘭的說法是,作為作者他自然會想好某種真相,但說出來毫無意義,甚至會損害作品。我更願意相信泰迪的說法,否則謎題就成了無底洞。當然,我還可以進一步給出一些關於倫納德不可靠的推論。

首先,我們應當考慮倒敘與正敘、彩色與黑白的對立除了增添趣味外還有什麼功能?兩條敘事線最終銜接於寶麗來相紙顯影,這是一個絕佳的影像巧思;同時也可以視之為倫納德記憶的分界線,顯色是真相浮現的視覺表徵——我並不是說黑白片段純屬捏造,而是如倫納德失憶般的“快取清空機制”,只不過倫納德或許會忘記幾分鐘前的事,這種視覺表徵的重新整理週期則是兩三天。

然而在此基礎之上,影片在黑白片段中還巢狀了大量關於薩米的閃回,這則故事完全出自倫納德之口,可信度大打折扣。尤其是黑白片段中還閃回了關於妻子的彩色鏡頭,兩相對照很能說明問題。

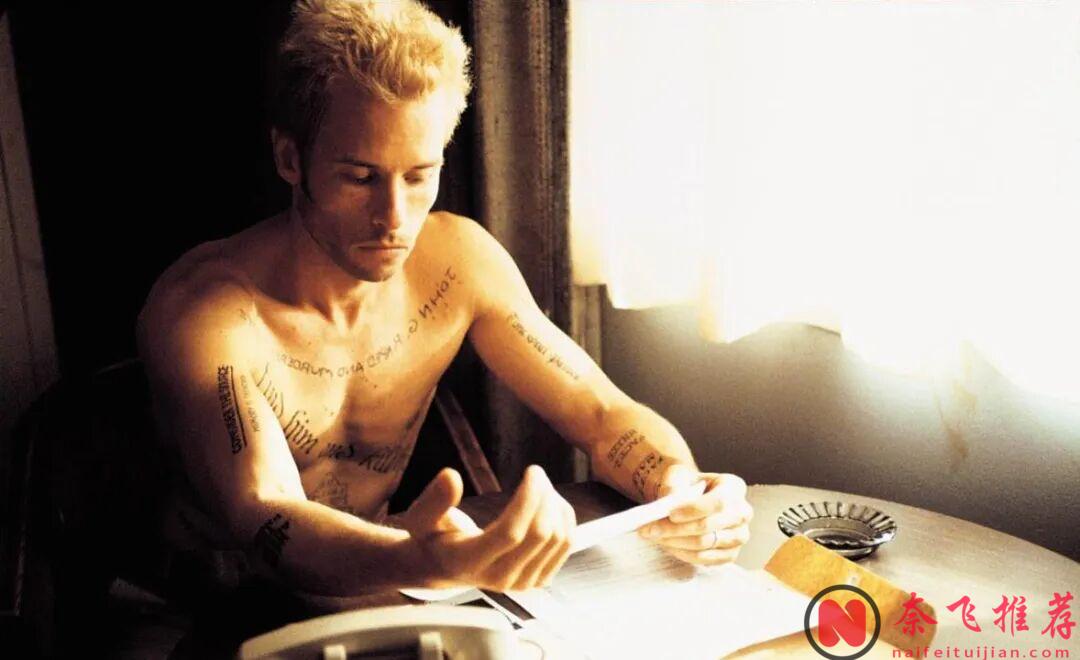

最重要的一處證據是當倫納德殺死吉米後,他不僅有意偽造車牌線索將泰迪作為下一個復仇目標,而且毫不遲疑地寫下了序號“事實6”,這說明他的記憶能力遠比先前展現出的更強大,他並不如看上去那樣無辜,以及他已經養成了嗜殺的“慣性”。

所以在我看來,影片意在誇張地刻畫自欺欺人的危險。倫納德與妻子在受害後雙雙倖存,但顯然二人都無法承受侵害造成的後果,於是妻子選擇以半賭命半了結的方式自殺,倫納德則選擇永遠走在虛妄的復仇之路上。當真相大白時,主角形象一下從痴心漢淪為逃避者,我對他的認同不免產生動搖。

但人類又全無可能徹底消滅自欺欺人的本性,特別是當面對巨大的悲愴時,我們需要透過自欺或遺忘來尋找出路。因此不可輕率鄙夷倫納德,他的行為始終兼具兩面性。譬如倫納德召妓只是爲了讓後者搬演往日夫妻生活,從而模擬案發當晚的情況,藉此強化復仇之心。若單純爲了逃避傷痛他大可不必這麼做,這無疑體現了他對亡妻的至真之愛。

模糊的道德標準同樣體現於其他角色,譬如娜塔莉。從倒敘角度看,她無疑是一個涉足黑道、利用倫納德的蛇蠍美人;但從正常時序看,她在利用完倫納德後對其產生了真正的同情與接納,而這一切都建立在她不知道正是後者殺害了男友吉米的前提下。還有娜塔莉幫忙查車牌的情節,我曾以為是她構陷了臥底警察泰迪,直到末尾才恍然發覺在這件事上她比倫納德更加無知。這種諷刺效果揭示了觀念的力量,既左右著人物們,又拷問著觀眾的內心。

影片的另一主題則關乎人的執念,確切說是對無限、對永生的執念。倫納德的復仇早已脫離了對妻子的愛或樸素正義的範疇,他陷入了存在主義危機:既然他無法留住案發之後的任何記憶,那麼自己在精神層面上已經死了,甚至比死更可怕,自己將受到那夢魘一夜的永恆折磨。如果倫納德僅是想為亡妻復仇,那麼他就應該在殺死泰迪所言“真正的約翰·G”抑或任何一個約翰·G之後在相紙上記錄這一事實,但他說“我必須相信我做的依然有意義”——他想活下去。

片中有一處倫納德與妻子的生活細節:妻子喜歡反覆重溫熟悉的小說,享受常看常新的感覺,倫納德卻認為看全新的故事纔有意思。這種追求無限的慾望並不罕見,不斷利用倫納德的泰迪同樣如此,就像本片海報所描繪的無限遞迴意象。諷刺的是,復仇不止的倫納德卻在事實上困在了迴圈裡。片中展現的三天已是倫納德終結迴圈的最佳時機,泰迪屢次勸他出城,接著他又殺死了不斷給自己“派活兒”的泰迪,但之後如何呢?恐怕他仍會設法找到下一個約翰·G。

但《記憶碎片》絕非完美無缺,歹徒入室強姦卻不知道家中還有男人的故事原點,與環環相扣的精彩敘事相比無疑要薄弱許多;“約翰·G”這條恰好能提供巨大戲劇張力的曖昧線索又是從何而來?因此當我們觀看一部心智遊戲電影時,必須先接受其假定性。

最後,我想分享一些這次重溫《記憶碎片》發現的彩蛋,也就是對諾蘭後續創作的預演。

影片開場——即倫納德槍殺泰迪後拍照留念——採用了倒放,預示著影片是倒敘結構。二十年後,倒放手法在《信條》中大放異彩(或氾濫成災)。

倫納德與妻子的關係,無論是劇作、攝影還是剪輯,都在《盜夢空間》中平移到了柯布和梅爾身上。

同時使用彩色、黑白影像的手法後來又出現在了《奧本海默》中,不過用途是區分主、客觀視角。

倒敘、正敘兩條情節線交叉剪輯,但彩色畫面的情節橫跨三天,黑白畫面僅展現了第一天上午的情節,這種方法之後發展爲《敦刻爾克》中“一週、一天、一小時”的三線敘事結構。