A24又整活了。

這次新作《戰爭/戰·役(港)/遺軍之戰》以其獨特的紀實風格引發關注。

這部僅95分鐘的影片改編自2006年伊拉克戰場真實事件。

由《湮滅/滅。境(港)/滅絕(臺)》導演亞歷克斯·加蘭與親歷者雷·門多薩共同執導。

以近乎殘酷的寫實手法,將觀眾拽入沉浸在戰爭的真實地獄中。

影片聚焦美軍海豹突擊隊在拉馬迪戰役中的一次監視行動。

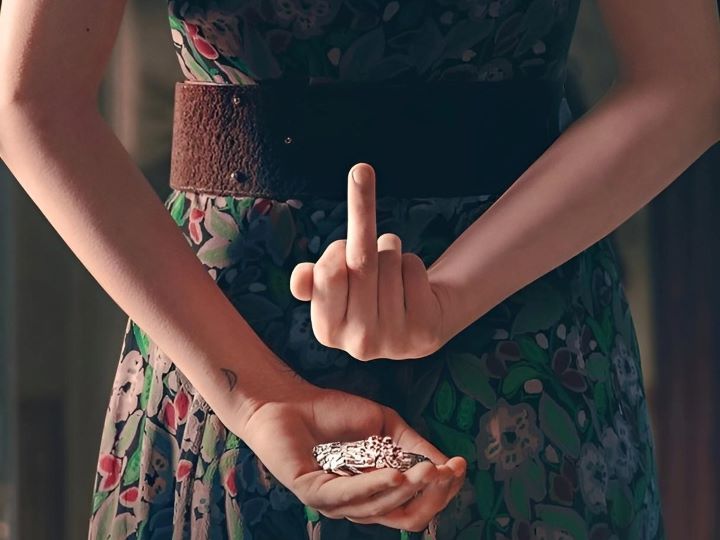

片中士兵以一段觀看性感舞蹈錄影為開場,源自戰場特有的壓力釋放方式。

沒有冗長背景鋪墊,開場僅3分鐘便直擊主題。

12人小隊潛入民居建立觀察點,意外遭遇武裝分子突襲。

從手榴彈破窗到斷肢橫飛,鏡頭始終緊貼士兵視角,手持攝影與震耳音效營造出強烈的浸入感。

特別設計的耳鳴音效貫穿始終,配合士兵急促的戰術交流,還原出戰場特有的混亂感。

與傳統戰爭片不同,《戰爭》徹底摒棄個人英雄主義敘事。

每個士兵都是精密作戰機器中的零件。

威爾·保爾特飾演的指揮官持續校準撤離路線。

查爾斯·梅爾頓以堅定指令穩定軍心。

門多薩原型角色則需在炮火中保持通訊暢通。

導演刻意弱化角色背景,透過戰術手勢、彈藥傳遞等細節,展現高度紀律性的團隊協作。

當約瑟夫·奎因飾演計程車兵重傷哀嚎時,鏡頭未刻意煽情,而是記錄下戰友們在尖叫聲中保持戰術隊形的真實狀態。

片中引發熱議的斷腿特寫,源自親歷者回憶中"那條腿在院門口躺了整場戰鬥"的深刻印象。

門多薩本人在拍攝救治戰友戲份時情緒崩潰,證實了創傷記憶的持久衝擊。

影片大膽捨棄配樂,用噴氣機低空音爆、無線電雜音構建聲音牢籠。

某士兵持續27分鐘的哀嚎被完整保留,形成生理性的觀影壓迫。

所以有條件的強烈推薦戴耳機觀看。

最具爭議的"伊拉克嚮導慘死"鏡頭,導演選擇以餘光帶過的紀錄式處理,反而強化了戰爭的隨機性與荒誕感。

這種反戲劇化手法雖削弱情感共鳴,卻精準復刻了士兵視角的感知麻木。

《戰爭》註定是部引發兩極評價的作品。

它開創性地用極簡敘事逼近戰場原貌。

搖晃鏡頭中的血霧、永遠沾滿塵土的槍械、戰術術語編織的對話網,共同構成戰爭機器的冰冷剖面。

值得玩味的是,該片在爛番茄獲得超92%好評,普通觀眾卻普遍反映"疲憊大於震撼"。

或許正如門多薩在訪談中所述:"這不是部關於戰爭對錯的電影,只是誠實地展示我們如何活下來。"

這種放棄詮釋的勇氣,恰是《戰爭》最震撼的地方。