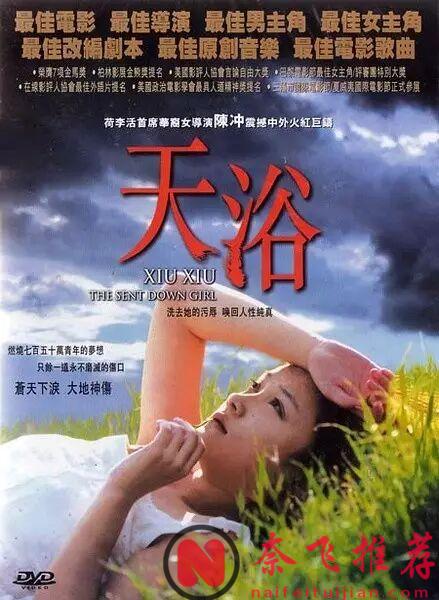

最近在讀陳沖去年出版的自傳性散文集《貓魚》。

其中,她花了很多篇幅講述了自己執導電影《天浴》的幕後故事。

根據《貓魚》中的記載,陳沖在1995年擔任柏林國際電影節評委期間,萌生了執導電影的想法。

她對當年參賽影片的質量感到失望,希望在銀幕上呈現更具思想深度的作品。

返程途中,她讀到嚴歌苓的短篇小說《天浴》,在飛機上就完成了劇本初稿。

正是在這樣的創作背景下,電影《天浴》得以誕生。

這部電影講述了一個發生在特殊年代的青春故事。

影片透過文秀這個角色的命運起伏,展現了那個特定歷史時期的人性百態。

陳沖以其獨特的導演視角,將文字轉化為震撼人心的影像語言,讓觀眾得以透過銀幕,感受那個遙遠年代的溫度與傷痛。

接下來,讓我們一同走進《天浴》這部電影的世界,探尋其中蘊含的深刻意義,體會陳沖透過鏡頭所表達的藝術追求和人文關懷。

這部電影不僅是一個時代的縮影,更是一段值得被銘記的歷史見證。

01、憧憬與現實的落差

電影的開場,是一組充滿時代氣息的鏡頭。

畫面定格在七十年代中國西南地區的一座城市,年輕的文秀身著樸素的衣衫,置身於校園之中。

她與無數同齡人一樣,懷揣著單純的理想,響應時代的號召,積極準備投身於上山下鄉的洪流之中。

臨行前的場景充滿了生活細節。

家人為她打點行裝,母親的叮嚀、父親沉默的注視,都透露出深深的牽掛與不捨。

文秀帶著對未知世界的好奇與建設祖國的熱情,踏上了前往遠方的旅程。

經過長途跋涉,文秀被分配到了川藏高原的一處牧場。

這裏的自然風光壯闊而原始,與她熟悉的城市生活截然不同。

組織上安排她跟隨當地一位名叫老金的藏族牧馬人學習牧馬技能。

由於老金早年在衝突中身體受損,失去了正常的男性功能,這使得組織在安排文秀與他同住一個簡易帳篷時,少了一層顧慮。

初到草原的日子,文秀對周遭的一切都感到新奇。

廣袤的天地、成群的牛羊、牧民簡單的生活方式,都給她帶來了別樣的體驗。

老金是個沉默寡言但心地善良的人,他細心照料文秀的生活起居,甚至爲了方便愛乾淨的她,特意在駐地附近為她挖掘了一個可以用來沐浴的土坑,並設法運來清水。

在艱苦的環境下,這個簡陋的“浴池”成了文秀難得的慰藉。

隨著時間的推移,這一老一少在相處中逐漸建立起一種跨越年齡和民族的特殊情誼,更像是一種在特殊環境下相互依靠的家人關係。

02、期盼的落空與命運的轉折

六個月牧馬學習期結束那天,文秀特意換上最整潔的衣服,繫上從成都帶來的紅絲巾,站在帳篷外翹首期盼場部派來的汽車。

她從清晨等到日暮,草原盡頭始終沒有出現想象中的滾滾煙塵。

希望如同夕陽般一點點沉入地平線,第一次失信給這個少女帶來了深刻的不安。

場部幹部的解釋含糊其辭,只說要繼續接受鍛鍊。

文秀開始頻繁寫信回家,卻總是收不到迴音。

她變得焦躁不安,常常獨自坐在山坡上望向遠方。

這時,一個來自場部的供銷員出現了。

他聲稱自己認識省裡的幹部,可以幫她搞到回城指標。

他留下一個紅蘋果作為信物,說這代表事情會紅紅火火地辦成。

這個蘋果成了文秀抓住的第一根稻草。

與供銷員半推半就間發生了關係。

事後供銷員信誓旦旦保證半個月內就有訊息,卻從此音訊全無。

文秀開始陷入可怕的迴圈:每當有男性幹部來到牧場,她都會主動詢問回城事宜,而對方總是先推諉,繼而暗示需要特殊打點。

老金目睹這些穿著中山裝或軍裝的男人進出文秀的帳篷,只能默默走到遠處,把獵槍的子彈一顆顆卸下又裝上。

有次他實在忍不住,衝進去掀翻了正對文秀動手動腳的幹部,結果反被警告破壞知青改造。

他唯一能做的,就是每天雷打不動地去三十里外的水源地取水,保證文秀能有清水清洗身體。

那些漂浮在水面上的蘋果核,像詛咒般在浴池裏打轉。

03、絕望的深淵與最終的解脫

深秋時節,文秀髮現自己懷孕了。

場部衛生所的醫生冷冰冰地告訴她,像她這樣亂搞男女關係的女知青,就算生下孩子也不可能優先回城。

文秀懷孕後,場部幹部對她的態度發生了明顯轉變,從之前的虛假承諾變成了迴避與冷漠。

她試圖尋找那些曾許下諾言的人,但得不到任何實質性的幫助。

在醫院做完流產手術後,她又被一個知青羞辱。

這種孤立無援的處境使她的精神狀態日益惡化。

當時流傳著一種極端的回城方式——透過自殘身體來獲得醫療返城的機會。

文秀受到這種說法影響,試圖模仿這種行為。

她向老金提出請求,希望他能幫助她實施這個計劃。

在電影的高潮部分,文秀仔細整理了自己的儀容,將頭髮梳理整齊,繫上了從家鄉帶來的紅絲巾。

這個細節展現了她即使在最絕望的時刻,仍然保持著最後的尊嚴。

老金最終做出了一個艱難的決定。

他沒有按照文秀最初的要求傷害她,而是選擇了另一種方式結束她的痛苦。

槍聲在空曠的草原上響起,文秀倒在了他們共同生活的地方。

在嚴歌苓的原著中,這或許正是文秀的本意。

隨後,老金也結束了自己的生命。

電影最後一個鏡頭定格在兩人共同長眠的畫面,他們被安置在老金為文秀挖掘的浴池中。

這個場景具有強烈的象徵意義,水面逐漸恢復平靜,彷彿將一切的悲劇都融入了這片土地。

影片的結局沒有過多的渲染,而是以冷靜的鏡頭語言,呈現了特定歷史環境下個人命運的沉浮。

這種處理方式讓觀眾能夠以自己的方式理解和思考這個悲劇故事背後的深層含義。

04、鏡頭之外的艱辛與榮光

在《貓魚》一書中,陳沖詳細記錄了影片拍攝背後的故事。

既有選角過程的曲折:

陳沖面試了來自各大藝校的眾多演員,包括當時尚未成名的章子怡、范冰冰和周迅等人。

最終,她選擇了15歲的李小璐擔任主角。

這個決定源於一次偶然的會面——李小璐當時隨母親在舊金山生活,陳沖被她的靈氣打動,認為她正是文秀這個角色的不二人選。

也記載了拍攝環境的艱苦:

劇組駐紮在海拔三四千米的川藏高原紅原縣,面臨著高原反應和嚴寒氣候的雙重考驗。

整個縣城只有一條街道,通訊極其不便。

製片人不得不將資金隨身攜帶,晚上枕著現金入睡。

當地氣候變幻莫測,劇組必須精確計算時間才能保證拍攝的連續性。

陳沖對細節要求極為嚴格。

為呈現草原生活的真實質感,她堅持採用實景拍攝,甚至爲了一場日落戲份連續等待數日。

這種創作態度使得影片在視覺上既具有紀錄片的真實感,又充滿油畫般的藝術美感。

李小璐當時年僅15歲,需要在這種艱苦環境下完成大量情感激烈的戲份。

有一場雪地戲的拍攝經歷令人印象深刻。

當時氣溫降至零下二十度,李小璐需要長時間躺在雪地裏表演。

為防止凍傷,劇組工作人員每隔幾分鐘就要上前為她取暖。

這種專業態度使得影片中呈現的每一個鏡頭都飽含真實感。

這些真實的創作歷程,為我們理解《天浴》提供了珍貴的背景。

從柏林電影節的評委席到高原的拍攝現場,從劇本創作到面對種種製作難題,陳沖完成了從演員到導演的轉型。

這些珍貴的記錄,不僅展現了一個導演對藝術的執著追求,更讓我們看到了一部優秀作品背後所付出的艱辛與汗水。

05、榮譽與爭議並存

1998年,《天浴》在中國臺灣電影金馬獎上獲得六項大獎,包括最佳影片、最佳導演和最佳女主角獎。

年僅17歲的李小璐憑藉文秀一角成為最年輕的金馬影后,直至多年後才被打破。

影片同時獲得柏林國際電影節金熊獎提名,並被美國《時代週刊》評為年度十大佳片。

然而,由於影片涉及特殊歷史題材和部分裸露鏡頭,在中國內地未能透過審查。

陳沖因此被處以三年內不得在內地拍片的處罰。

李小璐在獲獎後接受採訪時表示,拍攝《天浴》的經歷讓她對錶演藝術有了更深理解,但高強度的工作也讓她身心俱疲。

此後她選擇轉向相對輕鬆的電視劇領域,這一決定引發外界對其藝術道路的討論。

不過正如影評人所指出的,每個演員都有權選擇自己的發展路徑,年少成名的經歷本身就已寫入電影史冊。

《天浴》的命運恰似其鏡頭下的草原天空,榮譽與陰霾交織。

二十餘年過去,膠片會褪色,但電影作為時代印記的價值歷久彌新。

藝術或許永遠無法給出答案,但它終將在不同時代激起新的迴響。