以前有個企業家,我忘了是誰,他說了一段很有意思的話。

大體意思是:創業充滿未知性,你想做一個A產品,結果做出來一看是B產品,然後你改來改去想改回去,最後改成了C產品,然後你苦心經營,並不斷嘗試創新,最後終於開始為你賺錢的居然是D產品!

這段話給我不少啓發,在生活中做事的時候我一般不會制定特別詳盡的目標,只確保大方向沒問題,然後放手去做,誰知道最後的結果會是啥樣呢?

在電影的創作上,也同樣是這個道理。

最近上映的《鐵血戰士:殺戮之地/鐵血戰士:劣地 / 鐵血戰士:惡土 / 鐵血戰士:蠻荒廝殺(港) / 終極戰士:殺戮星球(臺)》就很好的印證了我上邊舉的企業家的例子,它剛好就是那個D。

聽說這部電影出乎意料的好看,聽說它有著純血好萊塢的樣子,聽說它讓鐵血戰士改頭換面煥然一新,聽說它讓鐵血戰士有了情感,聽說它為整個系列提供了一個新高度,聽說它是一部爽片……

聽說得夠多了,所以就先不去看了,我是個慢熱的人,我喜歡後置性。

於是我順著時間線,扒到了它的源頭,追溯到了一切開始的地方,比別人晚了38年,看到了這部世界級硬漢電影。

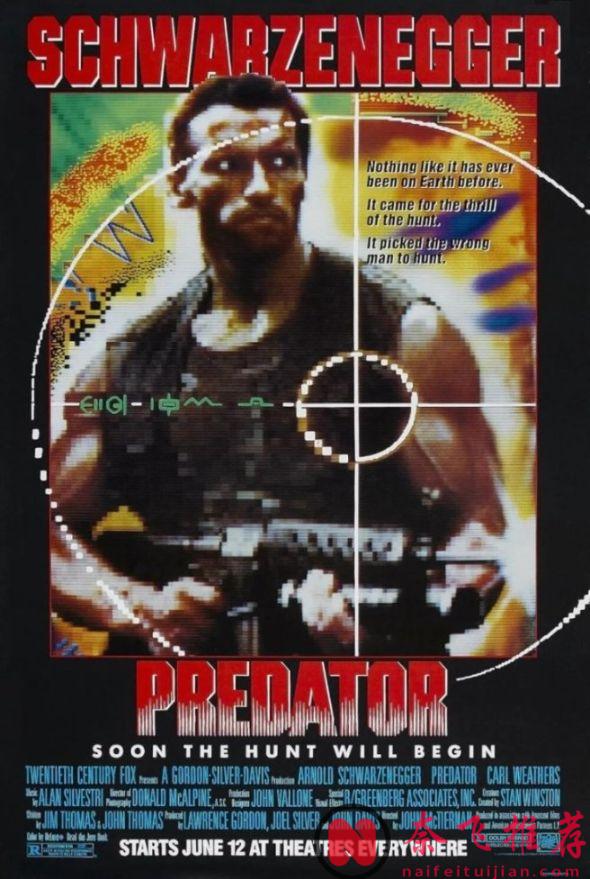

也就是1987年的《鐵血戰士/終極戰士(臺) / 掠奪者 / 獵食者》,當時它還不能被稱作怪獸電影,只能被稱作硬漢動作片。

我懷著一種複雜又謹慎的心情,觀看了這部電影,影片開始時我內心其實有種憋不住的幸災樂禍,一種屬於後人嘲笑前人老土的那種幸災樂禍,然後當施瓦辛格帶著突擊隊員們進入叢林之後,我發現,該被嘲笑的那個人是我自己。

其實很久以前我就聽說過《鐵血戰士》的幕後軼事,說當年好萊塢的硬漢片市場幾乎史泰龍一家獨大,施瓦辛格團隊也想拍出像《第一滴血》那種現象級作品,但嘗試來嘗試去都沒成功,最後編劇說,既然咱們打普通人打不出什麼名堂,不如咱們打外星怪獸試試?

於是,這部施瓦辛格主演的肌肉猛男打怪獸的《鐵血戰士》就出世了,結果似乎很完滿,片方和觀眾都買賬,還順帶著形成了一個新的IP。

當時電影的重點,以及想要給觀眾傳遞出的資訊,和後來的IP發展方向有很大的出入。

英文原名「Predator」直譯過來是“掠食者”,指的就是電影中的外星人,「鐵血戰士」指的則是片中的施瓦辛格,但這正好是當時觀眾需要和想看的,那時正是硬漢動作片風靡一時的年代。

純粹從動作片的角度看《鐵血戰士》,它確實已經與大眾審美脫離的比較遠,它屬於80年代的那種字正腔圓式、臉譜化的好萊塢敘事電影,突擊隊員拿著衝鋒槍和大加特林,衝着原始森林就是一頓突突突。

這種拍法,不太可能感染現在的觀眾,但好在整部電影裡的其他元素拯救了它。

雖然是一部動作片,但是電影明顯有向《異形》學習的痕跡,而且學習的還相當成功,全片節奏總是不緊不慢的往前推進,士兵們每走一步都十分緩慢,十分緩慢。

這種緩慢,這種對自身安全的擔憂,對陌生環境的恐懼,以及對未知生物的恐慌,一步步的編織出了一張無形的“氛圍網”,隊員一個個喪生的過程,更是把叢林探險的成敗問題直接轉化成了生死問題,給觀眾帶來了驚人的壓力。

這種壓迫感我已經好多年都沒有過了,更完全想不到會是由這樣一部年代久遠的電影帶來的。

《鐵血戰士》特別好看的地方還有一點,就是它非常粗糙的“特效”,80年代的特效多數以化妝特效為主,把這個香火進行延續的,有墨西哥導演吉爾莫·德爾·託羅,他的《刀鋒戰士2》、《地獄男爵》和《潘神的迷宮》之所以具備獨特的質感,全都來自人工的化妝特效。

而在《鐵血戰士》裡,除了那些一眼假的瘋狂爆破場景外,剩下的全是顆粒感很粗的化妝特效,人工血漿和腸子肚子四處散落,外星“掠食者”如鱷魚皮般的肌膚,還有那猙獰卻失真的嘴臉,全都給人一種雖然粗糙卻很精緻的感覺。

看完這部電影,我對整個IP產生了一種不可遏制的好奇,我決定把其他續作和延伸作品都看一遍,而《鐵血戰士:殺戮之地》就留在最後吧。

但就像我在文章最開始說的那樣,當年只是想拍一部硬漢動作片的那些人,估計誰都想不到,最後它卻成爲了影史上第二經典的怪獸電影系列,可謂天下武功唯快不破,唯“懵”不破!